文:孟萍萍

來源:DT商業觀察(ID:DTcaijing)

2025年7月,云南玉溪江川區掛牌“繡球盒馬村”,在這個占地近千畝的種植基地,繡球將按照盒馬提出的需求和標準來生產。

靠著這個基地,盒馬繡球年銷量突破800萬枝,終端價格從曾經的40元/支降至最低9.9元,讓高端鮮花飛入尋常百姓家。

除了盒馬,還有很多消費品牌都開始愛上“種地”“養牛”。

蜜雪冰城鎖定檸檬源頭基地支撐4元定價,喜茶與牧場合作研發專用奶,認養一頭牛甚至直接自建牧場打造透明供應鏈……

換句話說,越來越多品牌把手伸向了供應鏈的上游,它們不再滿足于等待供應商發貨,而是要參與其中,甚至親自上陣。

《DT商業觀察》好奇,都有哪些品牌/企業在發力做類似的事?為什么要這么做?

01

從盒馬到元氣森林,品牌集體“種地”

如果從盒馬建立首個盒馬村的時間2019年開始,那么至今,已經有不少品牌將目光投向田間地頭,爭奪供應鏈的“源頭”。

2019年,盒馬在四川甘孜州建立首個“盒馬村”;

2021年,高速發展的每日優鮮推出“優鮮農場”,在全國范圍內有近200個直采基地,隨后叮咚買菜也先后推出自己的采購標準,2022年,大潤發在新疆與種植戶共同研發自有哈密瓜品牌“哈了個蜜”也開始上市;

2023年,喜茶開始嘗試與山東牧場合作,推出3.8源牧甄奶;蜜雪冰城開始和重慶果農簽訂保底收購協議;今年,喜茶延續對健康原料的追求,在云南實現了羽衣甘藍零農殘種植,元氣森林則宣布和十月稻田合作,在黑龍江建設萬畝紅豆基地……

“種地是中國人刻在DNA里的熱愛”,這句調侃在商業世界同樣適用。

值得注意的是,從生鮮零售、新茶飲、再到食品飲料行業,這些品牌和供應鏈上游合作的方法十分相似——基本上都屬于“訂單農業”模式。

所謂訂單農業,指企業和品牌提前下單,先付一部分錢,農戶根據預訂單按需生產,完成交付后,和品牌結算剩余款項。

盒馬村是訂單農業的典型代表之一。

在對消費端商品品類和銷量數據進行挖掘和分析后,盒馬向合作的產業基地或“盒馬村”提出生產需求,剛剛落成的玉溪繡球村,模式也是如此。

玉溪繡球基地的負責人 @任富坤 告訴《DT商業觀察》,盒馬的繡球花訂單,都是提前一年下單,花農不用再操心市場上哪種花流行、哪個顏色好賣、該怎么定價最合適,唯一要做的事,就是想辦法按訂單需求將繡球花種植出來。

基地會專門為盒馬“定制化”培育指定大小、顏色、花型的繡球花,毫米級的尺寸要求和特定的開放度標準,也將被嚴格執行。

據中國通信院《數字鄉村發展研究報告(2024年)》,截至2023年,全國累計建立180多個盒馬村,覆蓋農、林、牧、漁等眾多第一產業。目前,“盒馬村”在盒馬平臺銷售的產品共669個,涉及蔬菜、水果、 肉禽、水產、鮮花和標品等大類,年度農產品銷售額約70億元。

依托全國50個城市430多家門店的實時經營數據,盒馬嘗試通過訂單農業的模式,滿足更多消費者的需求。

02

為什么品牌爭相“向上走”?

企業和品牌爭相向上游延伸,絕非一時興起。

以訂單農業為例,這種模式對企業、農戶乃至第三方(比如合作的科技公司),都有好處。

過去,傳統農產品想要走到消費者的面前,需經歷產地批發、運輸、銷地批發、零售等多重環節,每一環都存在違背合約、私調價格、以次充好等風險,也推高了售價,消費者得花大價錢購買,商家的成本支出也高。

現在通過訂單農業,企業能直接和農戶溝通,提前簽約采購合同,定下采購價格,不僅提前鎖定原材料的供應數量和成本價,避免價格波動,還能通過基地直采,減少中間的流通環節,減少損耗,從而穩定產品售價,甚至把價格打下來。

比如蜜雪冰城通過和安岳縣檸檬基地合作,將檸檬采購成本較同行壓低20%以上,才能在2025年檸檬價格暴漲時,不受市場行情的影響,依舊保持4元的檸檬水售價;盒馬繡球花將花店普遍達40元的價格降到9.9元,也是砍掉中間流通環節后的結果。

訂單農業的模式,還能讓企業在源頭保證產品質量,實現溯源。

除了前面提到的玉溪繡球基地,喜茶的專屬牧場也是如此:奶牛品種、蛋白質含量、甚至是殺菌工藝,都需要符合品牌指定的標準。

這種源頭定制化生產,讓品牌擺脫了“有什么賣什么”“臨時缺貨還得高價采購”的被動局面,走向“要什么種什么”的主動掌控。

當然,除了品牌,訂單農業的受益者還有以農戶為代表的生產商、供應商。

農戶首先可以拿到穩定的訂單和收入,避免因為某一年價格漲勢良好,就盲目擴大種植面積,導致批發價格下跌、甚至滯銷的局面。

以盒馬村為例,根據《數字鄉村發展研究報告(2024年)》,2023年,盒馬村帶動農村就業3.8萬余人,農民人均年度約增收25000元,促進農村土地流轉10余萬畝。

除了收入提高,農戶在合作的過程中,技術也會得到提升。不少品牌和農戶合作時,往往會派出技術代表,或引入第三方的科技公司,給農戶做培訓和技術指導,協助基地按照標準化的流程種植,提高產量、控制品質,最終確保原材料能滿足交付標準,交付順利。

《DT商業觀察》實地探訪玉溪盒馬繡球村時,繡球基地的負責人 @任富坤 表示,他們的繡球花會在15℃-18℃恒溫車間預處理后,將通過冷鏈直抵數千公里外的盒馬門店,而他口中的“恒溫車間”,就是在盒馬合作后才有的。

(盒馬村的繡球新品“大海藍”,最大直徑可達35cm)

公開資料顯示,在新疆阿克蘇地區的面粉“盒馬村”,為了解決面粉在南方潮濕天氣下難以保存的問題,盒馬技術團隊與工廠多次測試后,投入離心去蟲卵設備,才實現新疆面粉在全國區域的上架,上架兩年銷量達3000多萬元。

盒馬花園負責人 @履言?也向《DT商業觀察》分享了一則她和供應商之間的小故事:“之前有個供應商說最煩盒馬了,一堆標準很麻煩,今年開始做出口業務了才發現,因為被盒馬訓練過了,所以所有流程都特別順利。”

消費者也是這場變革的受益者。

通過基地直采,盒馬的“樹上熟”芒果、杏子,36小時內便能從枝頭走向消費者的購物車,新鮮且損耗低;繡球花的瓶插期,也越來越長,性價比得到提高。

還有部分消費者,出于對健康、安全、品質的要求,更青睞能溯源的產品。

《2023中國消費者品質生活報告》顯示,72%的人愿為可溯源產品額外支付10%-30%費用,尤其在生鮮、母嬰、保健品等高敏感品類中,溯源信息直接影響購買決策。

03

品牌溯源,從傳統采購到新零售驅動

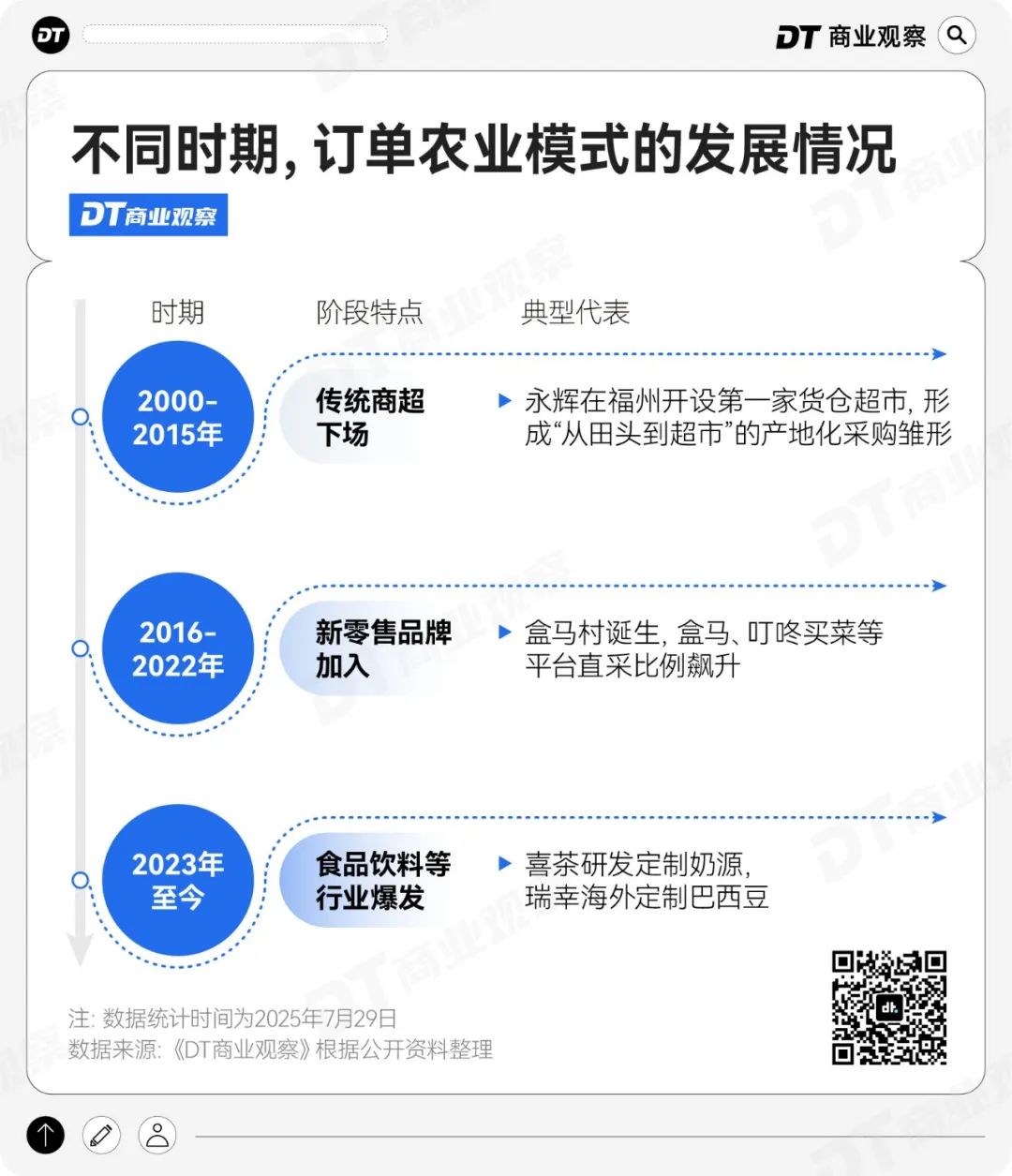

如果再往前梳理,會發現品牌向上游探索并不是什么新鮮事,但“訂單農業”的發展并非一成不變,而是每個階段都會隨著大環境和品牌的變化不斷進階。

一開始,嘗試和產地直接接觸的是現在被稱為“傳統商超”的超市,永輝超市是一個比較有代表性的案例。

2000年,永輝超市在福州開出首家“農改超”門店(用超市的手法經營改造農貿市場,主打生鮮產品),一改過去“產地—采購商—批發商—超市采購員”的傳統路線,采取“產地——超市采購員”的二元渠道,“以銷定產”,自營直采,做到低價和毛利。

山東省商務廳曾在報道中提到:“在2003年,福建大白菜產地采購價約為0.22元/公斤,到第一層批發商升至0.36元/公斤,再到市內采購點,已升至0.45元/公斤……而永輝呢?定位于‘微利’的大白菜,超市零售價只有0.26元/公斤。”

這種模式在當時被媒體冠以“永輝模式”,在全國推廣。據中國銀河證券研究院,生鮮產業鏈上每增加一個采購環節加價率在15%左右,永輝率先通過減少采購中間環節,使永輝相較于一般性農貿批發市場能夠多出25-30%的利差,低價優勢明顯。

可以看到,在“訂單農業”發展的第一階段,相關行業更看重把價格打下來,而且當時“以銷定產”,更多依賴采購員和店長的經驗判斷。

但在后來電商的沖擊下,這種先發優勢變得不那么明顯。

到了第二階段,后來誕生的盒馬、叮咚買菜為代表的新零售品牌對訂單農業的探索又出現了新的變化——它們一邊做著和永輝差不多的事,優化生鮮供應的鏈路,一邊通過“數字化管理”,既讓生產標準更符合消費者的需求,也讓運營和成本控制更精準。

據《窄播》報道,2023年,叮咚買菜的源頭直采比例占比約為85%,生鮮周轉期僅5天,損耗率1.5%。

在這個階段,因為生產的規模化和標準化,品牌可以通過“低價+高品質”的生鮮商品“引流”,同時品牌還可以通過向基地下單更具體、更獨特的商品需求,加強品控,形成自己的“產品壁壘”——盒馬的9.9元大繡球之所以被消費者“瘋搶”,不單純是因為價格低,也因為同等價位情況下,盒馬繡球的花朵大小在市面上很難有“競品”。

從2023年開始,越來越多的品牌開始布局供應鏈上游,把源頭控制在自己手里。訂單農業從生鮮電商向茶飲、食品行業蔓延。

當然,這一切也離不開政策的鼓勵和支持。2020年中央一號文件提到要發展訂單農業和數字供應鏈,2022年,中央一號文件把訂單農業列為“合理保障農民種糧收益”的重要舉措之一;2023年,中央一號文件再次明確要“發展訂單農業+數字供應鏈”,這些政策給了企業和上游生產者信心。

?

04

寫在最后

品牌探索、掌握上游的方式還有很多。

比如以“自有奶源”為宣傳賣點的認養一頭牛,是先自建奶源地,再生產牛奶,屬于重投入的“自建源頭”;以養雞起家的老鄉雞,在門店數量不斷擴大后,雞湯的雞采用二段式養殖(即農戶按照老鄉雞的要求進行集中飼養,后期由老鄉雞統一采購,在封閉式基地進行飼養),則介于訂單農業和自建源頭兩者之間。

除了自建源頭、訂單農業,還有一類“掌控上游”的常見做法就是OEM模式,也就是和供應商合作生產自有品牌、自有產品,背后共同的目標都是通過對消費者的大數據挖掘,打造出爆品。

從零售的本質來看,品牌深入到上游供應鏈,目的都是提高自己的產品硬實力,希望靠優質產品吸引消費者,留在牌桌上。

接下來,就看誰能在成本、品質與速度之間,找到屬于自己的最優解了。