文:郭倩倩

來源:數英DIGITALING(ID:digitaling)

今年春節,“祝你過年不用餓了么”火了。

小紅書熱度最高的一篇筆記,點贊已近6萬。

餓了么收到的用戶反饋,也證明:

(這個項目)確實在各個用戶圈層,在很多社交平臺,都被廣泛傳播,穿透力非常強。

時隔一個月再看這個出圈案例。能在春節殺出重圍,還是在于品牌的真誠,帶來的沖擊與驚喜感。

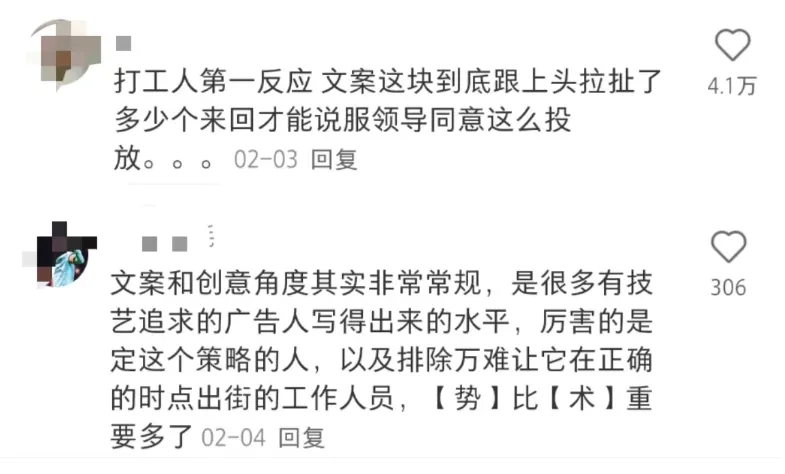

小紅書高贊評論

但出圈之余,隨之而來的還有“搞噱頭”、“品牌自損”等項目爭議。

為此,我們采訪了餓了么品牌營銷負責人笑煜和項目主創團隊。團隊表示,反向溝通的風險大家早有預判。既然如此,

“祝你不用”的勇氣,從何而來?

01

我們服務于生活,

生活是我們最大的“客戶”

而是存在于跟用戶生活的關系里。 ——餓了么

要在春節“對自己說不”,自然不是一時興起。

在餓了么,“市場團隊會有定期的策略性討論,針對業務與用戶的關系,品牌對用戶的價值,進行深度的思考和共創。然后判斷在未來的節點,去做怎樣的溝通,來建設更好的業務品牌。”

“祝你過年不用餓了么”這個idea,就生于去年9月的一次頭腦風暴之中。

這個想法有肉眼可見的風險,但餓了么告訴我們,決定把這個idea做成campaign,并沒有經歷所謂“糾結的、拉扯的過程”,大家反而對這個項目“非常有信心”。

這個信心并非來自對所謂效果的預判,一定會刷屏啊、出圈啊。這些沒有想太多。 信心更多來自出發點。我們相信這個idea是真誠的,是大家內心最真實的感受,我們自己首先被打動,所以相信打動自己的東西也能打動更多用戶,這是做品牌傳播的同理心。

由著“出發點”去看,一個對自己說“不”的項目背后,是餓了么對品牌與消費者關系的思考,也是一個品牌對“品牌角色和占位”的清醒認知。

數英:在春節這樣重要的溝通節點,品牌慣于提示自己的“有用”、“好用”,餓了么為何反其道行之? 但當用戶需要,品牌一直都在。

在商業世界,人們習慣于將品牌包裝成一種“萬能”的,隨時“有用”、絕對“正確”的面貌。但總有些稀缺的價值,存在于人們的需求之上,跳出品牌的功能之外。

現在大家需要的是什么呢?

“從內卷到躺平,從自我內耗到自我松綁,逃離和暫停是今年全民情緒的最大關鍵詞。”難得的春節假期,人們對“過個好年”的情緒價值、生活體驗,更是需求空前。

餓了么將“祝你過年不用餓了么”的反向“倡議”丟出,看似背離了自身的業務訴求,但站在品牌溝通的視角,確是完成了“提升認知和好感”的第一步:

將品牌表達與大眾需求立場并置。

至于逆向溝通可能的風險如何消解?

餓了么的選擇是,在具象承接情緒的內容中補足。

02

讓品牌成為第二選擇,

共鳴在生活中浮現

不用餓了么,這個年我們怎么過?

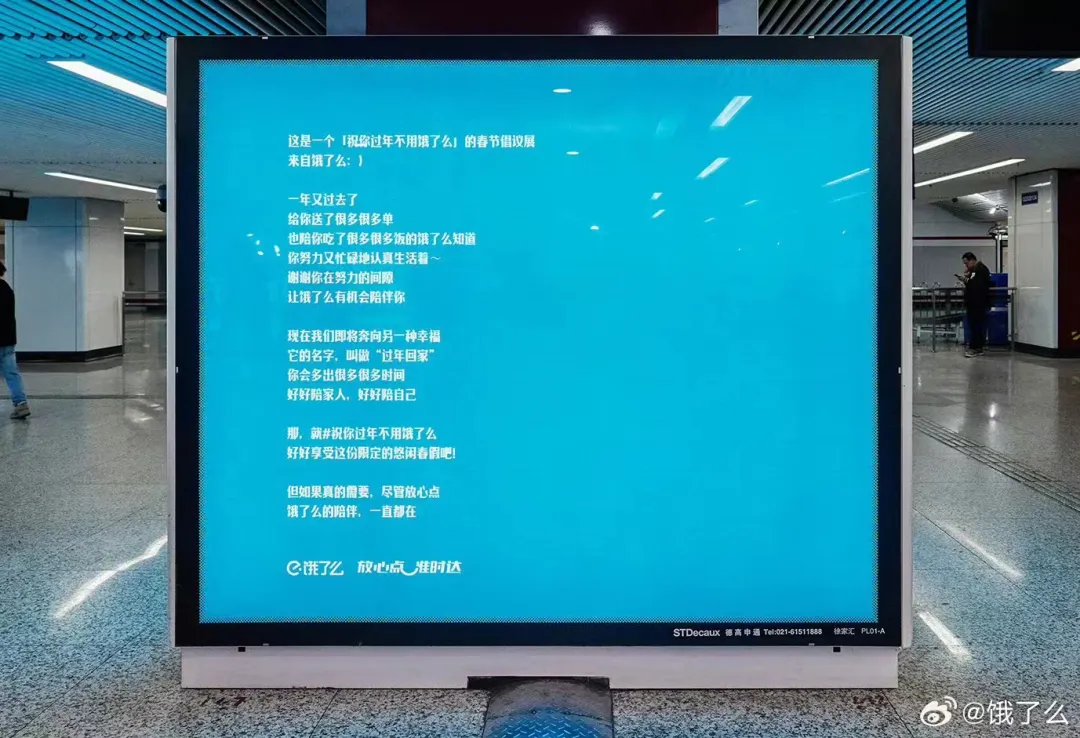

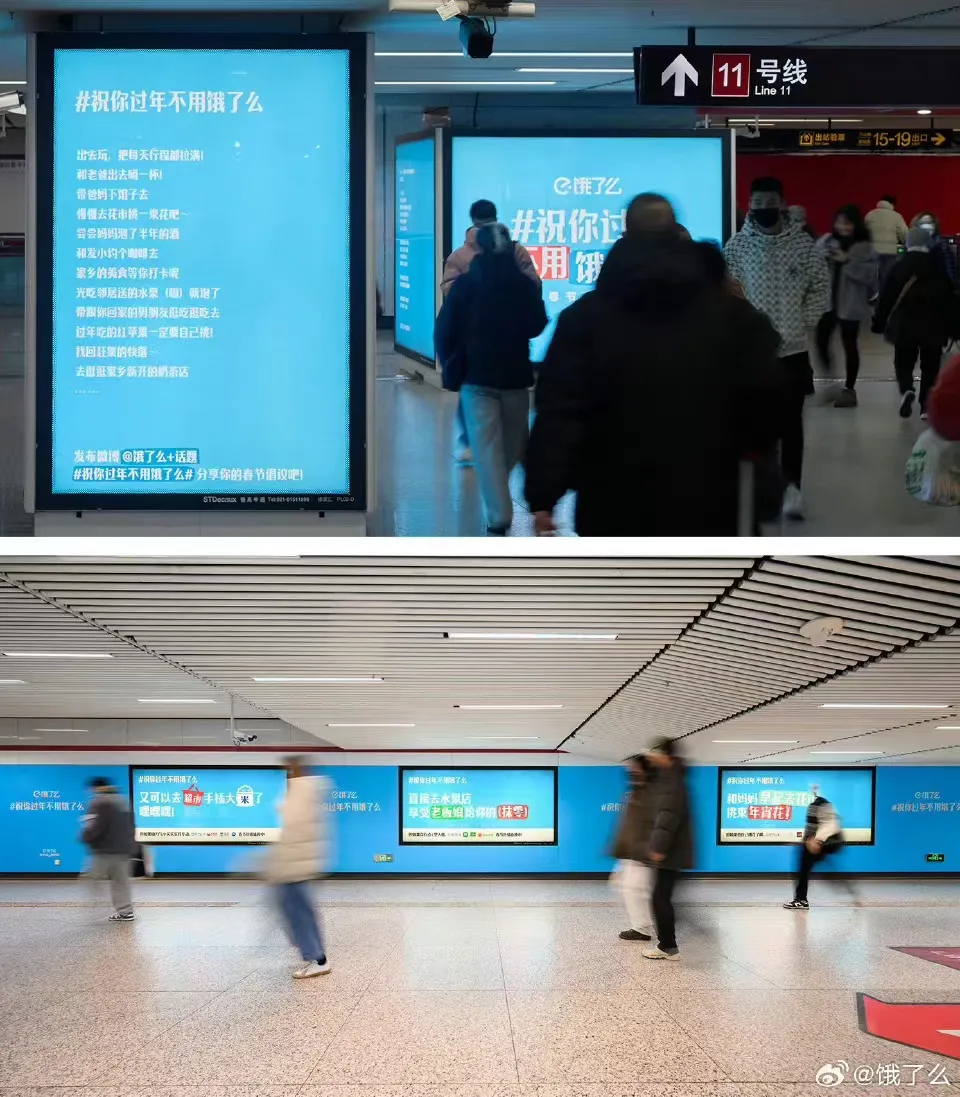

答案寫在徐家匯地鐵站,“餓了么春節倡議展”的海報文案中:

祝你過年不用餓了么——

找回小時候

幫媽媽買瓶醬油的快樂!

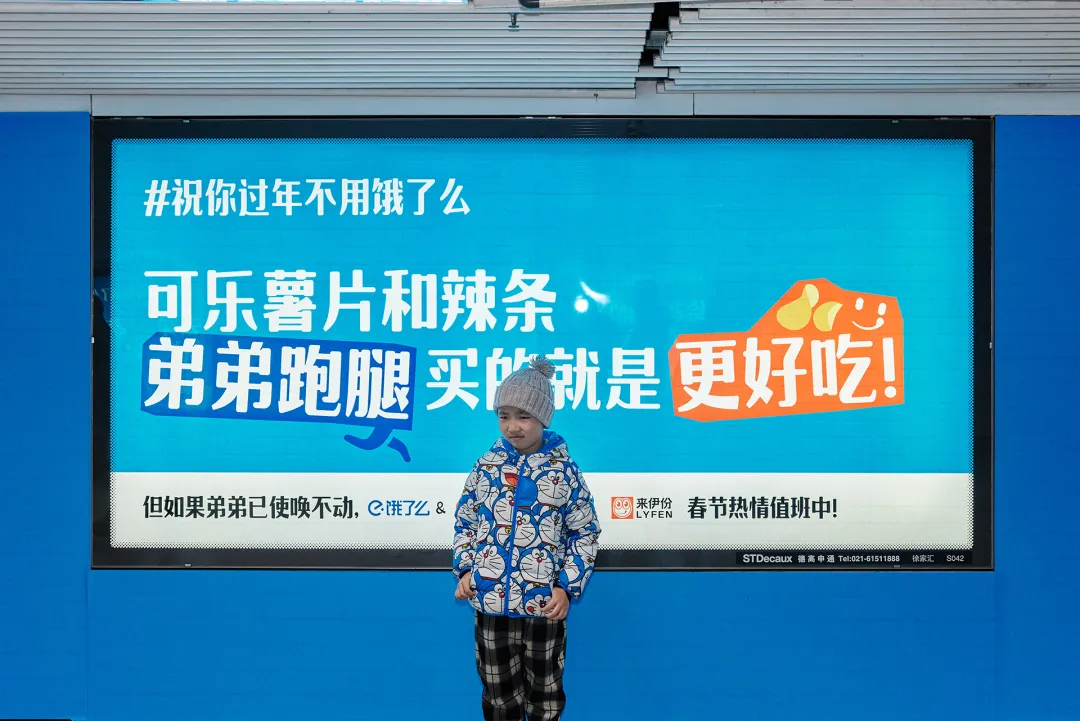

可樂薯片和辣條

弟弟跑腿買的就是更好吃

外婆家的老母雞

已經等你一年了(dbq)

給老爸釣的魚

一個解凍的機會

又可以去超市手插大米了

嘿嘿嘿!

去菜場嘮嘮嗑 砍砍價

說說好久不說的家鄉話

這回餓了

是真的可以喊媽

……

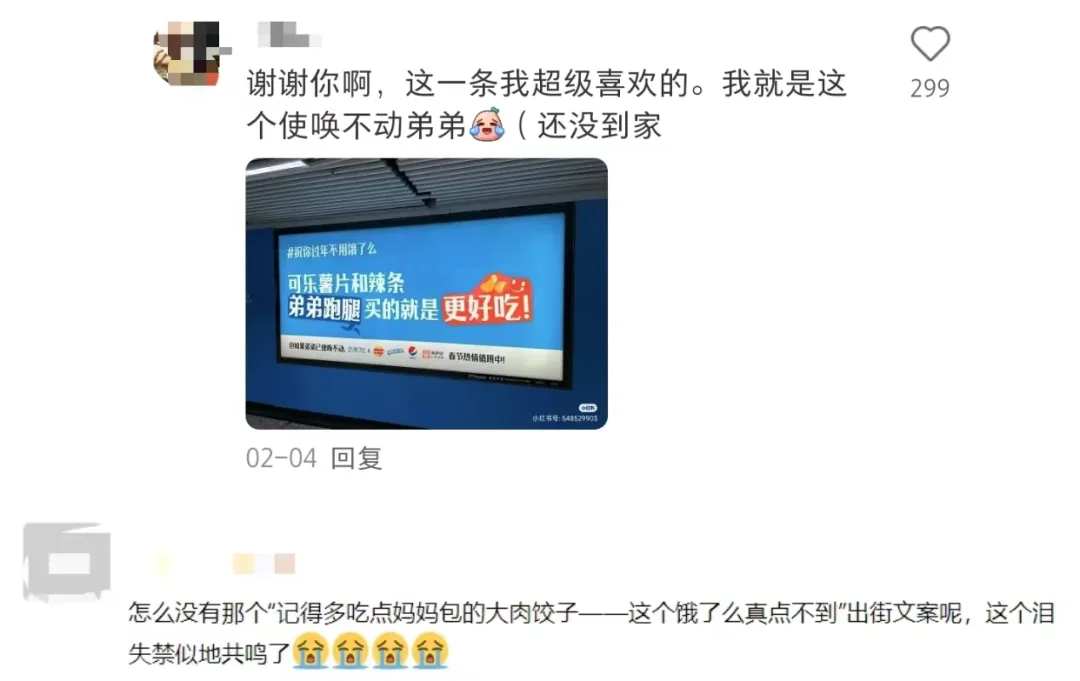

一眼“戳人”的文案,收到不少好評。

誠然,這些輕、短的文案,沒那么精致、標準,但每一句都關聯一處“共鳴點”。兒時的回憶也好、過年的習俗或惡趣味也好,都與大眾“節近情濃”的情緒迎面相交。

數英:為什么以“倡議”、“祝福”的口吻,提出品牌主張? 為了找到普適的共鳴點 就像前面講的,第二選擇的重點是:永遠為用戶提供選擇。

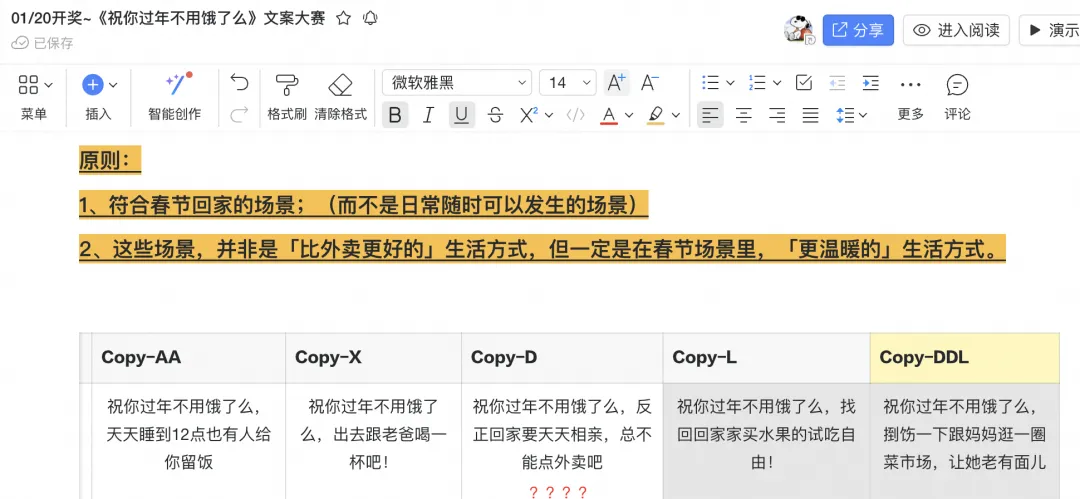

項目期間團隊“全員文案”,一起腦暴

可以看到,餓了么對這波項目的定位是“品牌溝通”,在核心內容——文案的打造上,也依照“溝通”的邏輯進行。

以“春節倡議展”的名義,系列化產出的短文案,落下了多個具有場景感的共鳴點。豐富的情感觸點交織成面,緊跟著“祝你過年不用餓了么”這句有沖擊力的倡議而下。共鳴鋪散開來,品牌鏈接人群的目的借此實現。

文案上的用心,也側面回應了某些質疑項目“搞噱頭”的聲音。

因為,項目的核心idea,是遵照消費事實與大眾情緒而來;反向挑起話題的同時,也有內容承接情緒,深化溝通。

03

在小紅書出圈的地鐵廣告,

一條新鮮的傳播路徑

還有一個值得討論的點。

在于項目的出圈路徑——從地鐵廣告,到小紅書UGC爆發,再到泛社交媒體的出圈。

數英:用文案為主、簡潔設計的平面創意去呈現這份“春節倡議”,是出于怎樣考量的?

《餓了么改了一萬個名字》

一直沿用的也是這種視覺風格

執行中

數英:那農村刷墻呢,是否也考慮到了用戶回家過年的行動軌跡?

一場事件的出圈,從來都是多方因素的共同驅使。巧的是,餓了么的媒介選擇,也剛剛好切中了當前媒介環境中的某些趨勢,為項目在小紅書的出圈鋪開花路。

① 擁堵的傳播環境下,地鐵媒介靠“硬實力”突圍,將內容快速分發到人群之中;

② 小單位的內容輸出,不僅便于情緒觸動下的主動分享,也更適合小紅書的傳播環境;

③ 小紅書良好的社區氛圍,又利好于內容“小而美”,加速了話題發酵;

④ 農村刷墻廣告輔助,加持事件的長尾傳播。

一條新鮮的內容走紅邏輯(或者稱之為“事件營銷思維”)浮出水面。

借此,“祝你過年不用餓了么”逆向突圍,從線下火到了線上。

數英:傳播反響是有目共睹的。但我們其實也會好奇,項目上線后,有沒有一些業務層面的數據反饋? 如果關注這個,那么是另一種游戲策略了。

04

我們看到一個品牌的坦誠與務實

不可否認,這個項目爭議不小。

采訪最后,我們再次將這些爭議擺出,問品牌怎么看?

餓了么頗為坦然。

東西做出來就是給人評價的,批評也有批評的道理。 今天的輿論環境,大家都不太放松了,都太嚴肅了,其實沒必要。還是回到品牌和消費者的關系,回到品牌在社會生活中的角色去思考,去看本質問題就好。

來自小紅書用戶的P圖

回頭看,坦然的態度,貫穿于整個項目的推進中:

承認自己無法面面俱到;對所謂“品效合一的營銷”,也沒有執念。

甚至項目的策略與執行,也不會過度審慎以至躡手躡腳。大膽做反向表達、將農村刷墻當作“測試”……品牌還給自己留了一些空間,在溝通策略、媒介策略上,做些未嘗不可的實驗,以校準今后的營銷方向。

我想,起碼這份坦誠是可貴的。

而今,當消費者都開始重新審視什么是對自己更重要的事物,品牌也確實需要這樣的清醒認知:既明確自己的“無可為”,更知道最近“有可為”、能使力的點在何處。

那餓了么的“有可為”在哪呢?

外賣是很日常、很高頻的業務。 所以品牌上,我們更關注用戶的日常生活和真實感受。位置上前進一步還是后退一步,都取決于用戶。

顯然,對用戶價值的動態追隨,是餓了么品牌溝通的重點。這在餓了么的品牌發聲中,也一直有跡可循。

從去年立秋「這杯我禪了」佛系營銷、冬至許知遠「建議冬至放一天假」,到今年立春「卷的哲學」、雨水「飲茶文學」,餓了么總能找到與用戶的共鳴。

在餓了么看來,共鳴的前提是“看見真實的境況”。

無論大的社會情緒,還是個體的情感訴求,真實的東西其實很容易被看到。 因為要從品牌角度講述真實,需要一些技巧,且有一定風險。

在春節,在外賣成為“第二選擇”的節點,當用戶的價值原點朝著感性的一側傾斜,餓了么暫時將業務上的“好用”后置、將品牌的“好感”提前——

這種以退為進的冒險,又何嘗不是一種價值權衡后的務實。