文:蘄艾

來源:FoodWine吃好喝好(ID:FoodWineChina)

「bi — ru!」(ビール,日語啤酒)一個在日劇、日漫中十分常見的詞匯,人們聚在居酒屋總會先來上一杯啤酒。這種印象構筑了日本的國民生活 —— 啤酒成為日本飲食文化的符號,甚至與清酒勢均力敵。并且有著與西方世界啤酒完全不同的個性,就像中華料理、洋食、茶道、阿美咔嘰一樣,日本啤酒融入本土血液,形成風格,建立了自己的話語權。

啤酒這種舶來品最開始并不受大眾喜愛,很多人覺得苦,認為這種「大麥酒(Mugizake)」并不好喝,飲用也多局限在城市。受制于政策和技術,最早的啤酒廠基本由外資開辦,風格也完全照搬德國,目的在于塑造「高品質」的形象。即便日本可以生產釀酒原料和設備,但依舊全部進口自德國。德國對日本啤酒的影響不可估量,盡力還原德式風格在當時是一種行業共識。低溫是釀造德式啤酒的前提,知名品牌札幌(Sapporo)之所以把酒廠建在北海道也是因為那里能提供大量天然冰,首批產品「札幌冷釀啤酒」更是極力與德國啤酒攀上親緣。這種「微妙」的模仿默認了一個事實 —— 如果國貨不模仿進口,就很難得到認可。

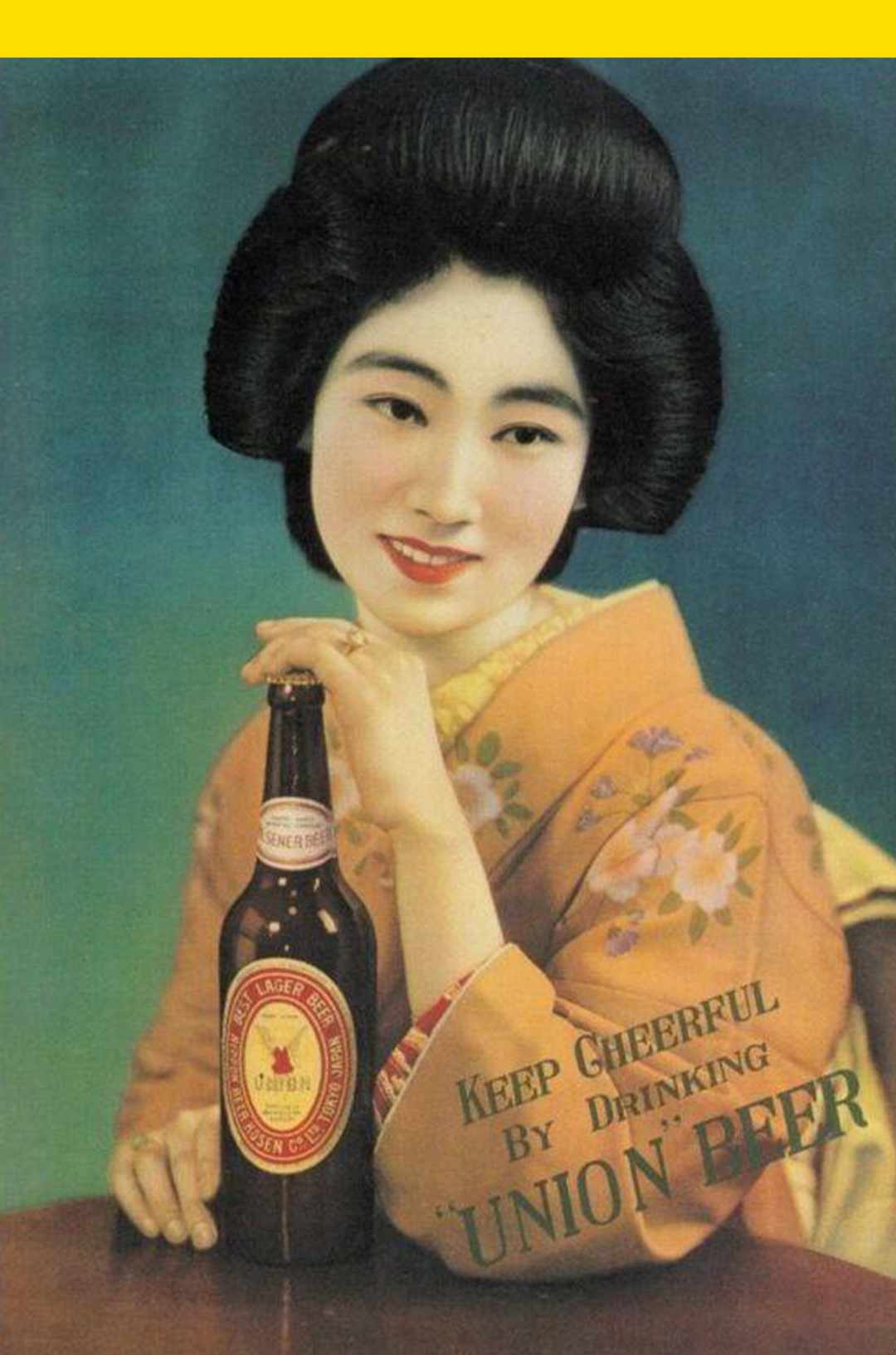

1930 年代日本的啤酒廣告。? Pinterest

雖然啤酒產自日本,但它本質是徹頭徹尾的西方產品 —— 原料、技術和釀酒師都來自歐洲。短期來看模仿是卓有成效的,但長遠來看這限制了日本啤酒的發展,德國工藝的昂貴壓縮了利潤,強硬保守的德國釀酒師也阻礙了技術過渡。

事情的轉機出現在一戰與二戰期間。戰時,德國釀酒師離開日本,進口原料已經不可能,兩國的聯系被迫切斷。二戰之前,啤酒在日本的地位仍次于清酒,但二戰期間大米被認定為 A 級食品作為戰時供應,清酒被強制減產。而大麥屬于 B 級食品,啤酒廠雖然也遭到重組和精簡,但還是僥幸逃過一劫。值得一提的是日本的啤酒生產在二戰時被徹底重塑,幾乎由政府來管控并再分配。1943 年開始所有啤酒品牌都只能用統一的新標簽和通用啤酒瓶,并通過標簽顏色來區分用途:家用、商用、特殊配給。「一個瓶子,一個配方,一個品牌」—— 日本政府實際成了國家釀造者、裝瓶者、運輸者和定價者。

1976 年,演員丹波哲郎、矢吹次郎等攜三得利啤酒登上當時的雜志。? Twitter

伴隨著戰后日本的經濟騰飛,啤酒逐漸被認為是平民消費的飲料。歌舞廳、夜總會等促進生意談判的地方是啤酒消費的主力場所。商家不遺余力地通過雜志、報紙等手段進行營銷,甚至將喝酒與男子氣概聯系在一起。1964 年東京奧運會帶來的民族自豪感更讓日本人將啤酒視為民族產品。也正是從這個時候開始,日本啤酒廣告中出現更多民族元素和本國名人。

啤酒的平民化可以從消費場景的變遷中窺見一斑。最早集中于酒廠專門開設的啤酒館(Beer Hall),而后城中酒館、餐廳、居酒屋、酒店甚至茶館也會售賣啤酒。另一方面啤酒也從外食逐漸進入家庭 —— 得益于冰箱和供暖的普及,冬夏之間對啤酒需求的不平衡被抹平了。戰爭年代由于谷物、啤酒花等原料匱乏,生產商被迫將啤酒做得清淡,這反而受到了女性的喜愛。建在戶外和屋頂的季節性啤酒花園(Beer Garden)是夏日的好去處,大量職業女性會在下班后結伴光顧。就在清酒仍然囿于「男性飲品」這一歷史慣性時,啤酒卻可以跨過性別局限繼續前進。

三得利啤酒的自動販賣機。? tokyoweekender.com

當啤酒已經成為日本人生活的一部分,「渠道性分銷」就成了關鍵,沒有它就沒有日本酒精飲料的輝煌。麒麟正是抓住了啤酒從餐廳進入家庭這一趨勢,利用全國性分銷網絡造就了 1980 年代中期 60% 這個驚人的市場份額。渠道并不僅限于餐飲場所,隨處可見的便利店和自動販賣機是日本酒業公司擴張市場的重要陣地 —— 自動販賣機創造了大概 45% 的飲料銷售額。由于日本啤酒零售網絡的區域性,國外品牌一直無法打入日本市場;另外日本企業也逐漸與各啤酒品牌呈現綁定關系。20 世紀三菱集團員工喝麒麟比較多,三井集團通常會選擇札幌,而 1960 年代收購了部分朝日股份的住友銀行通常喝朝日啤酒。商務晚宴等正式場合,啤酒品牌的選擇要正確 —— 很多大型酒店在舉辦宴會時干脆提供所有主要品牌的啤酒,以此來規避可能出現的尷尬。

給無數人留下回憶的《東京愛情故事》是日本 1980 年代的縮影,生活在都市的單身青年和小家庭增加,導致他們更傾向于采購少量的罐裝啤酒。而逐漸掌握話語權的年輕人開始渴望現代且非同質化的產品出現。再加上肉類飲食的比例提高,人們開始趨于清淡易飲、苦味更少的啤酒(朝日后來的市場調研也證實了一點)。

《東京愛情故事》中男女主角經常飲用罐裝啤酒,這也是當時年輕人的飲酒風潮。?《東京愛情故事》

所有人都在默默等待一場新浪潮的沖擊,然而 1980 年代幾乎所有品牌都在生產傳統的苦味啤酒。由于彼此口味相近,渠道能力就至關重要。朝日啤酒的銷售額一直不高,很多人默認是渠道問題,但市場調研的結果卻將思路指向新產品。而后的故事我們都知道了,朝日推出的 SUPER DRY 逆轉了麒麟一家獨大的局面,并掀起了「超干」的啤酒熱潮。日本最大的幾家啤酒品牌均參與了這場競爭,但最后都不得不讓位于朝日。

朝日調研的初衷只是想進一步把握市場動向,但它提出的問題卻非常關鍵:消費者對啤酒口味有自己的想法嗎?SUPER DRY 這款產品可能只是推陳出新的一小步,卻折射出日本啤酒產業正在走向成熟。一個完善的啤酒市場不僅在于多樣的商家和發達的供應端,還在于消費者對產品是否有足夠的辨別能力-。

朝日出售的 SUPER DRY 啤酒殘糖低口感偏苦,喝起來比普通拉格更有質感。? 朝日啤酒

朝日 SUPER DRY 的成功指明了發展方向,清爽系成為日式啤酒的重要一極。味寡確實是淡式拉格經常被嫌棄的「短板」,但也由于沒有強烈的味道因此幾乎和所有食物百搭,在佐餐中成為優勢。朝日用了部分大米和玉米淀粉作為原料是經常為人詬病的一點,也是很多生產清爽系酒精飲品廠商的慣常手法,削弱風味濃度的同時節省成本。SUPER DRY 與酒標上的「辛口(karakuchi)」實際是一回事,可以理解為干爽輕盈,同時殘糖較少的利落口感。相比之下,麒麟、札幌的啤酒花和麥芽香氣都更明顯。有意思的是,三款中原料成本最低的朝日卻在歐洲賣得最貴,這或許與朝日賣力的海外營銷脫不開干系。

「生(nama)」則成了日本對啤酒的另一重定義,對于「新鮮」的執著由飲食遷移到啤酒上。在日本只要不經過巴氏高溫消毒的都可以在酒標印上「生」,按這個定義絕大部分日本品牌都有資格說自己是生啤。20 世紀末的麒麟一番榨也跟風把熟啤產品改成生啤工藝,但后來由于銷量不佳又換回了熟啤做法。生啤由于度數低,適合多人聚會共飲,比其他品類更受歡迎。和西餐先選主菜后配葡萄酒有所不同,在居酒屋往往是先點酒再決定要吃什么,啤酒自然成為合適的第一杯。

目前,日本市場上常見的発泡酒和「第三種啤酒」。比起百分百以麥芽釀造的啤酒,少麥芽或無麥芽的配方,讓它們的口感更為清爽,價格也更便宜。? Pinterest

單從口味來講,我不覺得朝日、麒麟、札幌的主線產品在歐洲這種名廠林立的地方有任何優勢。與其說日啤在風味上有過人之處,不如說它已經和日本餐飲文化形成了綁定之態,而日本飲食的強勢輸出又讓啤酒成了日式生活的符號之一。

比起上文提到的三個品牌,三得利啤酒作為后來者一直沒掀起什么水花。但它另辟蹊徑,通過提高大米和玉米比例開發出「発泡酒(happōshu)」。這種做法起初是為了避稅,因為日本政府按照麥芽比例課稅,麥芽量大于 67% 的啤酒稅率最高。這種新的「類啤酒飲料」喝起來和啤酒差異不大但味道更淡,有時還會添加果汁調味。依靠價格優勢,此類氣泡酒或低麥啤酒開始迅速擠兌啤酒的市場份額。2003 年政府再次針對発泡酒征稅,啤酒品牌干脆徹底拋棄麥芽,使用豆類這種極為低廉的原料。理論上這些產品已經不再和啤酒沾邊,因而被分類成「第三種啤酒(第三ビール)」。在啤酒市場愈加細分的情況下,日本酒稅政策最終確定按照含麥量 25% 以下、25%~50% 及 50% 以上三個不同檔次課稅。低價、多元、打開海外市場是日本啤酒業在千禧年的三個主要策略。

札幌啤酒博物館(Sapporo Beer Museum)建立于 1987 年,是日本唯一一家啤酒主題的博物館,由日本札幌啤酒公司管理運營。館內主要介紹以札幌啤酒的歷史為中心的日本啤酒制造業的發展歷程。? brewer-world.com

同樣一罐 350 毫升的飲料,啤酒、発泡酒和「第三種啤酒」的酒稅分別為 77、47、28 日元,差別較大。日本啤酒業的寡頭效應非常明顯,政策一度要求年產量在 200 萬升以上的啤酒廠才可以辦理營業執照,這相當于變相把小廠拒之門外。到了 1990 年代政府將開辦啤酒廠的入門年產量降低到 6 萬升,世紀之交時日本精釀啤酒廠一度井噴至 300 家,而后又逐步回落。根據日本國稅廳關于小型啤酒廠的年度統計,雖然精釀啤酒廠的數量在下降,但課稅總額卻在上升,同時很多盈利不高的酒廠仍然堅持開下去。前者不難理解,市場趨于成熟時一定會優勝劣汰。而后者則說明只要能保證出品質量就有賣出去的可能,鮮有劣幣驅除良幣也是市場健康的寫照。

日本啤酒的繁榮和進軍海外的高歌只是「果」,規范化與體系化才是「因」,是衡量日本啤酒市場成熟與否的重要維度。體系化發展包括但不限于日本啤酒協會、釀酒師協會、行業認可的培訓和考試等,這能為愛好者指明一條深入而不盲目的道路。借助這種公開透明的行業認證,即便不是從業者也能借此證明自己。

在日本繁榮的酒市場之下,誕生了許多具有日本特色的酒文化。Nomikai 是一種在日本文化中流行的飲酒聚會,通常在餐廳或居酒屋舉行,參與成員為公司上班族。? lifestyleguide.com

不僅僅是啤酒,酒精飲料業的很多從業者只是機緣巧合入行或從愛好者轉化而來,并不是所有人一開始就將酒行業作為自己的終身事業。某種意義上,愛好者可以說是行業發展的后備軍,一個有引導能力的體系在這時顯得尤為重要。半只腳入行的資深愛好者能與酒廠、消費者產生直接對話,而專業性的意見同樣在拓寬著這個行業的深度。

縱觀日本啤酒業,或者只有「變」可以概括。品牌商推出讓人眼花繚亂的啤酒產品,期許用片刻的新鮮感讓消費者買單。沒錯,雖然一切都在變,但變也孕育著新。

參考資料:

《Brewed in Japan》,Jeffrey W. Alexander

《日本國稅廳:2004~2020 稅收報告》,日本國稅廳

《啤酒與発泡酒》,日本國稅廳

《Beer Styles: Happoshu》,The Japan Beer Times

《The Great Japanese Beer War》,Viet Hoang

《麒麟啤酒公司 50 年歷史》,麒麟啤酒

《Japanese Drinkers Stick Near to Beer》,nippon.com