文:答案如下

來源:答案如下(ID:theanswer163)

如果鹽是你家里最咸的調料,那味精,就是你家里最閑的調料。你可能聽過許多傳說:“味精吃了會頭疼”“不安全”。

味精到底安全嗎?放了味精的菜里,發生了什么?

在1908年的一天,日本化學家池田菊苗發現多加了海帶的湯有一種特殊的味道,比一般的湯更好喝。他從海帶中提取出一種化合物——谷氨酸,并將海帶這種特殊的味道稱作“鮮”。

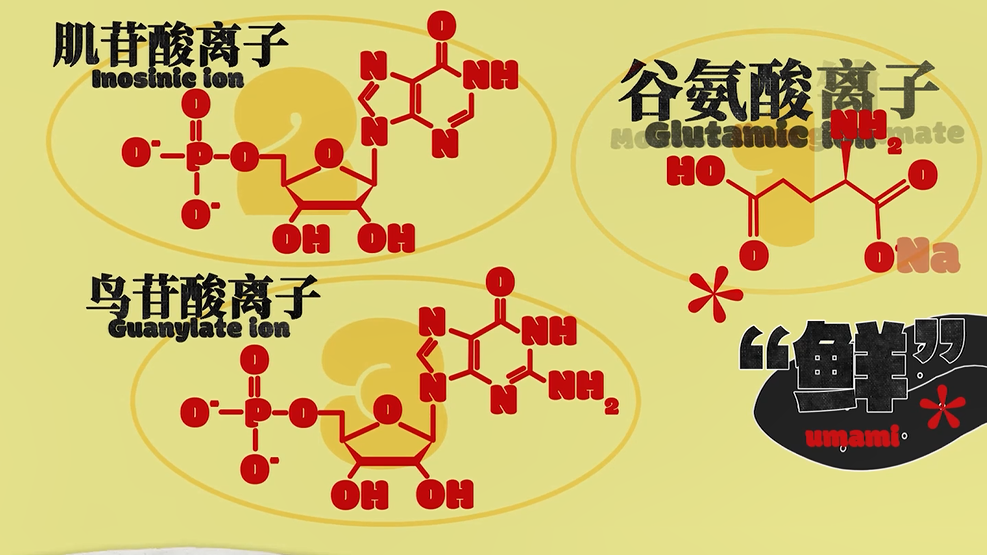

現在我們已經知道,能夠產出鮮味的不僅有谷氨酸離子 ,還包括肌苷酸離子和鳥苷酸離子,但中國國家標準規定的味精,是99%以上的谷氨酸鈉。

為什么只有谷氨酸鈉成為味精呢?

谷氨酸在奶、肉類、蔬菜等常見的食物中幾乎都可以找到,也存在于水解植物蛋白、酵母和大豆提取物等成分中,是大自然中最豐富的氨基酸之一。

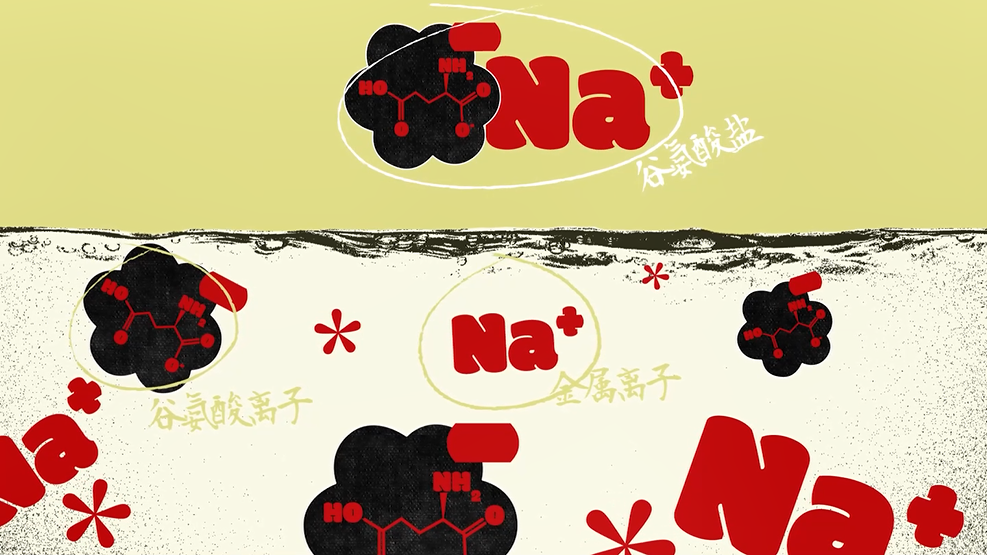

但有增鮮效果的是游離態的谷氨酸。要獲得它,我們需要讓谷氨酸的鹽溶于水,分離成游離態的谷氨酸離子和金屬離子。比如谷氨酸的鈉鹽,它溶水的效果最好,被人們所青睞,成為了味精。

谷氨酸鈉天然存在于一些食物里,比如番茄或奶酪。它能夠讓你分泌更多的唾液,從而更大程度地誘導味蕾發揮品嘗的功能;它還會刺激胃液和胃酸的釋放,促進消化,讓你感覺食物更可口。

聽起來是很好的東西,為什么大家都不敢用了呢?

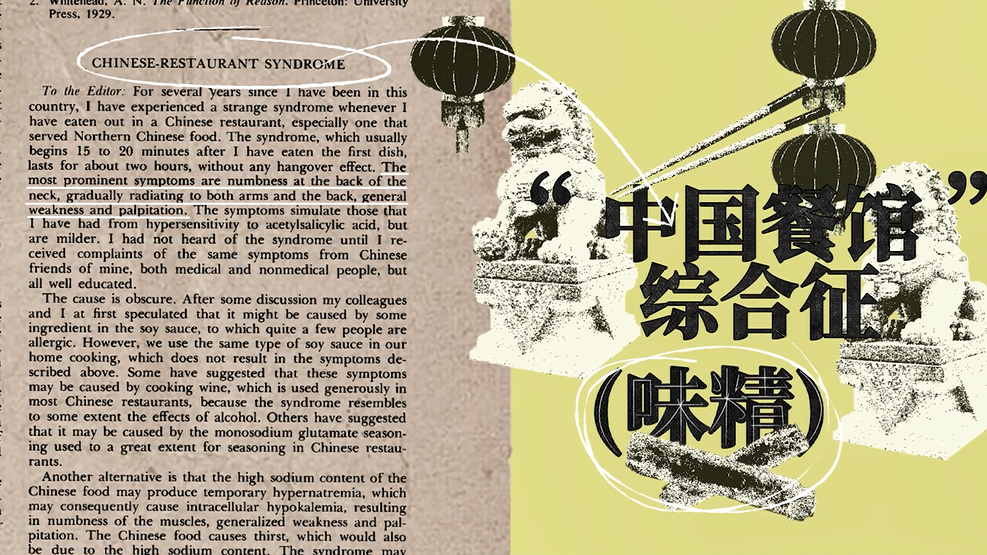

上世紀60年代末,一位署名“Ho Man Kowk”,也就是“何文國”或者“郭和文”的“高級研究員”給《新英格蘭醫學期刊》寫了一封信,聲稱自己和周圍的朋友在吃了中餐館的食物后,會經常身體麻木,并將這種癥狀稱為“中國餐館綜合征”。

當時味精更多用于東亞菜品中,導致人們存在一個固有印象,便是中國餐館做菜會放很多味精。

這一事件引發了一系列學術界的研究。比如1969年,《科學》雜志上刊登了一篇研究,證實味精正是導致頭痛、灼燒感、胸痛等“中餐館綜合征”的原因。

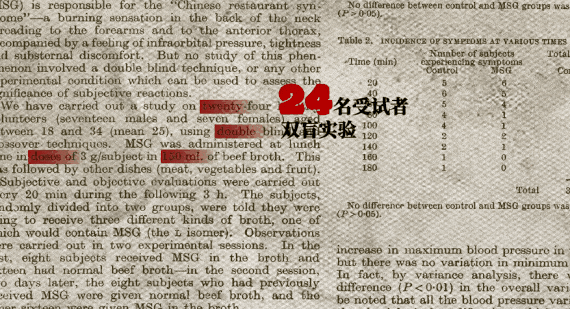

但這篇論文的實驗方法有很多問題。比如,這篇論文中做了6個實驗,其中編號1、3、4實驗的受試者,都知道自己吃了味精,無法排除心理作用。

編號2實驗的樣本只有四個人,無法保證科學性;編號5是效應實驗,36名受試者不停吃味精,吃到有反應為止。

編號6是唯一的雙盲實驗,受試者理論上不知道自己吃了味精,但是樣本只有8人,而且實驗組的湯中足足加了6克味精,這幾乎是美國人日常攝入量的11倍,很難確保這真的是雙盲實驗。

同時,還有另一批針對味精的研究,并未發現正常攝入量的味精和癥狀之間有任何直接的聯系。比如1970年發表在《自然》雜志的研究,則采取更多受試者、更嚴謹的雙盲條件,以及更接近日常的攝入量,做了類似的實驗。

結果表明,受試者均未出現所謂“中餐館綜合癥”的表現。但這些反駁,終究沒能為味精正名。

這是因為,當時的西方對味精的排斥,根本上是一種種族主義偏見。中國人乃至東亞人,長期被描繪成來自異國的、奇怪而危險的形象,而味精就成了這一切的承受者。

最初創造“中餐館綜合征”這個詞的“何文國”或者“郭和文”,早已被證實其實是白人男子霍華德·斯蒂爾(Dr. Howard Steel),很顯然,這個華裔的名字也是有意捏造的。

味精名聲受損,不僅影響了北美的中餐館,還反過來傳到了味精的故鄉東亞。

但味精只是一種普通的食品添加劑。目前工業上生產味精,借助的是現代發酵工藝。從甘蔗中提取出葡萄糖后,加入發酵微生物,它們會消耗葡萄糖,釋放谷氨酸,并經過中和得到谷氨酸鈉溶液后,再通過蒸發結晶提取。

它看似更“天然”的替代品雞精,依照國家標準,也含有至少35%的谷氨酸鈉。

人們對味精的認識,經過了漫長的科學爭論,也漸漸明確了起來。

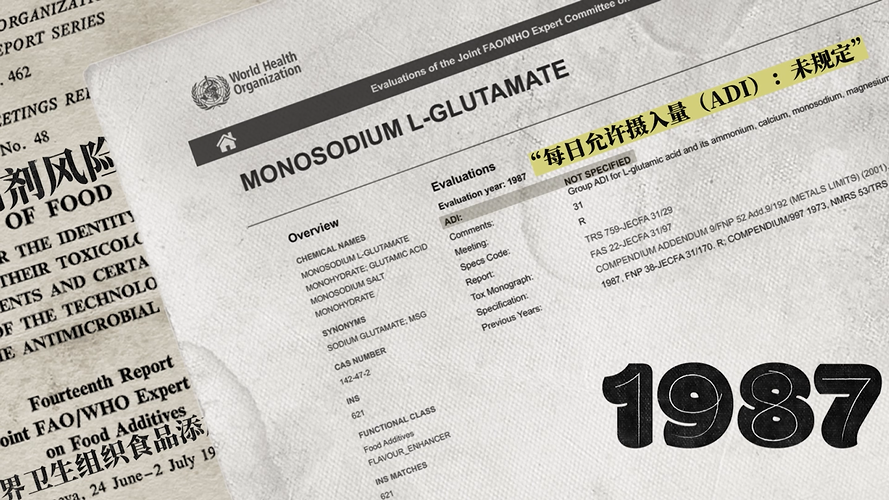

在1971年,聯合國糧農組織和世衛組織的委員會曾經確立過一個食用味精的上限,大概是一個60公斤成年人不得超過7.2克;但在1987年,他們取消了這一上限,確定味精是安全可靠的調料。

相比之下,鹽卻有5g的推薦攝入上限。

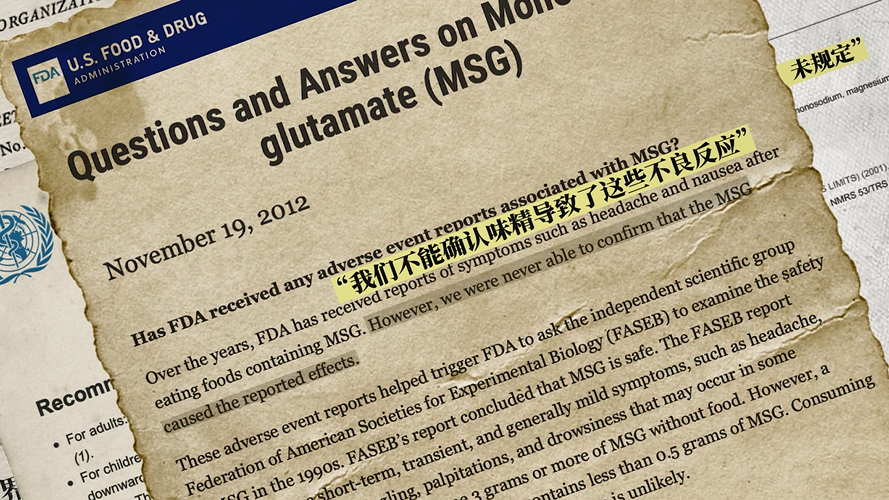

在味精陰謀論的老家美國,食品藥物管理局(FDA)的官方頁面顯示,目前依然沒有證據認為味精與不良反應有關。

目前,包括美國食品藥物管理局、聯合國糧農組織和中國衛計委在內的機構都認定,味精是一種安全的食品添加劑。

味精吃太多后會導致頭痛,就像鹽吃多了會脫水、糖吃多了會亢奮,都是過量攝入的后果,而不是味精本身的問題。

比如《中國居民膳食指南2022》提到味精,其實是在讓你少攝入鹽。

除了味精,你還可以利用番茄或海帶等富含谷氨酸的食材,給菜品增鮮。既有谷氨酸又有核苷酸的食物,比如蘑菇,則能夠讓鮮味更上一層樓。

不管是自然還是人工的鮮味,好吃都是一樣的,吃多了會長胖,也是一樣的。

參考文獻:

[1]香港食品環境衛生署, (2015). 食物安全平臺 味精:使用它還是厭惡它.

[2]AJINOMOTO Group. (n.d.). What is MSG and How is it Made?

[3]He, K., Du, S., Xun, P., Sharma, S., Wang, H., Zhai, F., & Popkin, B. (2011). Consumption of monosodium glutamate in relation to incidence of overweight in Chinese adults: China Health and Nutrition Survey (CHNS). The American journal of clinical nutrition, 93(6), 1328-1336.

[4]Encyclopaedia Britannica. (2022). monosodium glutamate.

[5]Schaumburg, H. H., Byck, R., Gerstl, R., & Mashman, J. H. (1969). Monosodium L-glutamate: its pharmacology and role in the Chinese restaurant syndrome. Science, 163(3869), 826-828.

[6]Morselli, P. L., & Garattini, S. (1970). Monosodium glutamate and the Chinese restaurant syndrome. Nature, 227(5258), 611-612.

[7]Airaodion, A. I., Ogbuagu, E. O., Osemwowa, E. U., Ogbuagu, U., Esonu, C. E., Agunbiade, A. P., ... & Oloruntoba, A. P. (2019). Toxicological effect of monosodium glutamate in seasonings on human health. Glob J Nutri Food Sci, 1(5), 1-9.

[8]The Joint FAO/WHO Expert Committee. (1970). Evaluation of food additives.

[9]WHO. (2020). Salt reduction.

[10]國家衛生和計劃生育委員會. (2015). 食品安全國家標準 食品添加劑使用標準 GB 2760-2014.

[11]U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION. (2012). Questions and Answers on Monosodium glutamate (MSG).

[12]中國營養學會. 中國居民膳食指南(2022). 人民衛生出版社.

[13]Healthline. (2022.). 8 Foods That Contain MSG.