文:胡曉琪/楊典

來源:飯統戴老板

當烘焙好的咖啡豆倒進8米高的銅罐,發出“嘩啦啦”聲響的那一刻,烘焙師Bonnie會回想起10年前她第一次穿上星巴克綠圍裙的那個夏天。

2012年,從小在首都長大的Bonnie因為沒有戶口無法在京高考,而原定的出國計劃也遇到一些障礙。要么回老家復讀參加高考,要么在北京繼續申請出國,19歲的她一時難以抉擇。在迷茫中,她決定先找點兒事做——去星巴克打工[1]。

在北京西單的一家門店,新人咖啡師Bonnie上崗了。地處鬧市的門店非常忙碌,有些羞澀的Bonnie剛開始并不適應,“我連給客人點單都會臉紅”,經過半年的歷練,她慢慢掌握了工作的流程和技能,跟門店伙伴一起每天忙得飛轉。

人們走進星巴克,排隊、點單、掃碼、等待自己的咖啡,很少會向店員投去更多目光。他們通常既要做最基礎的工作,收桌椅,補物料、洗蒸奶布、打till(收銀)、消毒器具等等,也要在咖啡的世界里不斷汲取知識,提升制作咖啡的技藝。

盡管在入職前不懂咖啡,甚至基本沒有喝咖啡的習慣,Bonnie還是迅速對咖啡產生了興趣和熱愛。在第一次品嘗蘇門答臘咖啡時,她一邊感受醇厚味覺的沖擊,一邊聽著同事對產地故事津津樂道,她在內心里說:“太酷了!”

一種對咖啡的濃厚興趣在她心中燃起,幫她沖淡了彷徨和迷茫,并給她的人生開啟了一段意想不到的旅程。

一年之后,Bonnie調任北京嘉里中心的旗艦店,工作崗位變成了手沖吧臺的咖啡師。在這里,她通過了星巴克內部的考試,成為一名穿“黑圍裙”的咖啡大師(Coffee Master)。2015年,她更是摘取了星巴克手沖大賽北區冠軍。

門店是工作的場所,也是學習的教室,1000多平的旗艦店可以囊括咖啡熱愛者所需要的一切,這里有手沖、法壓、虹吸、Chemex等各式各樣的沖煮方式,也有來自全球各大產區的臻選咖啡豆,Bonnie在咖啡的世界里如魚得水地探索著。

對于自己的成長,她總結道:“我沒有上大學,星巴克就成了我的大學。”

對咖啡文化著迷的人,似乎最后都繞不過烘焙,咖啡豆在高溫下散發的香氣能夠俘獲幾乎所有熱愛者的靈魂。于是在下班時間,Bonnie買來了手搖式烘焙機和咖啡生豆,在家里的爐灶上,照著書本一招一式地學起了烘焙。

這時,一個特殊的機會擺在了Bonnie面前。2016年,星巴克決定將海外首家烘焙工坊落戶在上海,這座日后的魔都打卡圣地自然需要本土“班底”。于是星巴克決定選拔一批未來的咖啡烘焙師,去美國接受為期近一年的培訓。

那會兒,Bonnie已經是嘉里中心旗艦店的店副經理,將有機會升為門店經理,甚至走上零售運營管理的職業路徑,這讓她一開始有些猶疑。她后來也承認:“盡管我對咖啡烘焙非常感興趣,但正式轉型成為一名烘焙師,對當時的我來說并不是一個輕松的決定。”

Bonnie決定讓心中的熱愛來引導自己。在這份引導下,Bonnie從一名跟顧客打交道的咖啡師,變成一名跟咖啡豆打交道的烘焙師。

2016年10月,她和另外7名伙伴在星巴克的安排下前往美國進行為期一年的培訓。在赴美之前,Bonnie的很多顧客都來店里看望她,給予她鼓勵和支持[2]。在美國的一年里,她跟隨著導師輾轉多地,學習不同烘焙機的使用經驗。

2017年回到上海后,就馬上投入烘焙工坊前期的設備驗收和調試之中,為開業做最后的準備工作。她至今還記得,在烘培工坊烘出第一爐咖啡豆時內心的壓力和緊張。當年的12月5日,烘焙工坊在南京西路789號終于盛大開業。

這座令人著迷的建筑足有2700平方米,它有著圓形劇場式的古典外觀,有德國PROBAT烘焙機和150多款來自全球咖啡原產地的臻選咖啡,也有高8米重4噸、外觀裝飾有1000 多個國風篆刻圖案的儲藏銅罐。這是Bonnie新的舞臺。

跟明亮的手沖吧臺不同,烘焙師的工作環境帶有“工業屬性”,需要用感官來體驗烘焙的細微變化,也需要搬運一麻袋七十公斤的咖啡生豆,但她的熱愛讓工作環境的差異變得無足輕重:“我而言,烘焙就是一件可以沉下心來做一輩子的事。”

在之后五年,Bonnie見證了上海成為星巴克門店最多的城市,見證了自己工作的烘焙工坊成為打卡熱門,見證了星巴克給上海13000名靜默的伙伴投喂食品,也見證了星巴克在中國開出了第3000、第4000、第5000和第6000家店。

更重要的,她見證了自己的成長——2022年,29歲的她通過層層考核,成為星巴克在海外市場的首位烘焙大師,也是星巴克全球首位女性烘焙大師。而今年8月的上海咖啡文化周期間,Bonnie更是成為上海最年輕的“咖啡行業領軍人物”。

從19歲到29歲,這位籍貫福建的女孩在星巴克渡過了自己的十年。她的故事,是星巴克中國60000多名員工的縮影,它們有血有肉,它們熾熱鮮活。一個頂級品牌自然是由無數個數字支撐,但同樣,它也是由無數個人的故事構成。

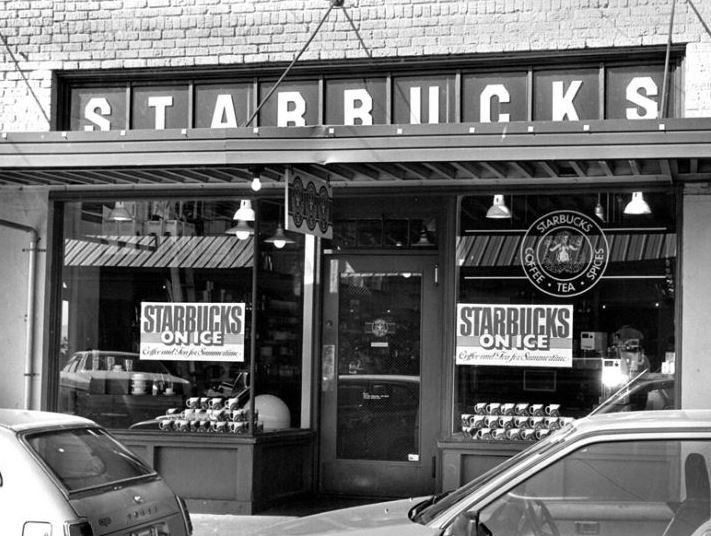

一個普通女孩的成長,映射了一個品牌的成長。23年前,中國第一家星巴克在北京國貿開業,顧客對19元一杯的卡布奇諾無比新奇;而今天,星巴克中國的門店已經超過6000家,咖啡更是早已褪去神秘,成為無數中國人的日常。

對于星巴克來說,數字不是一切,圍繞著“人”的故事和情感,才是一切。

01

速度: 3分鐘、9小時和23年

3分鐘,是星巴克制作一杯拿鐵的平均耗時。

冷牛奶倒進奶缸,然后將咖啡機的蒸汽桿沒入牛奶,用高溫的蒸汽催化出綿密的奶泡,再用咖啡機萃取兩份濃縮咖啡(double shot),將蒸好的牛奶倒入融合,一邊晃動奶缸,一邊控制流速,最后壓紋收尾,一杯熱拿鐵就算大功告成。

即使在咖啡館遍布大街小巷的今天,大多數人也會對上述一系列復雜的操作感到陌生。事實上在1999年星巴克開設中國第一家門店時,很多人就發出疑問:中國人的味蕾會愛上一杯帶著異域風情,跨過大洋而來的咖啡嗎?

這不是星巴克第一次遇到類似境遇。時間倒回到霍華德·舒爾茨加入星巴克的1980年代,大多數美國人認為咖啡僅是一種裝在罐子里的粉末,對原材料咖啡豆卻絲毫不了解。甚至直到1984年,意大利式的拿鐵才第一次出現在美國。

霍華德·舒爾茨曾回憶說:“在西雅圖(星巴克誕生之地),我們花了15年時間才使優質咖啡流行開來;花了5年時間才使濃縮咖啡被人接受。”正是由于星巴克的出現,使得原本由速溶主導的美國咖啡消費習慣,被意式咖啡重塑。

咖啡跨洋而來,上一次是大西洋,這一次是太平洋。星巴克擅長耐心等待。

在進入中國的前九年里,星巴克從未盈利。中國市場的政策放開后,星巴克自2006年開始從合作伙伴手中收回中國分公司股權,潛心深耕。2011年星巴克全球門店數量17000家,中國只有不到500家。

隨著在學校喝速溶的年輕一代踏入職場,中國咖啡消費市場終于迎來春天。在入華13年之后,星巴克駛入了快車道。2013年,星巴克中國門店數量突破1000家,2016年突破2000家,2018年突破3000家,2019年突破4000家。

2021年4月,星巴克中國的第5000家門店落戶青島萬象城。2022年9月末,星巴克的中國第6000家門店在上海的淮海路開業,這也是上海的第1000家門店。而擁有1000家星巴克的上海,成為了全球星巴克數量最多的城市。

如今,星巴克也不再是一個只存在于一線城市辦公樓和商圈的咖啡品牌,它潛入了中國的200多個城市[3],從甘肅天水到四川涼山,從內蒙古呼倫貝爾到海南三亞,相隔千山萬水的中國人分享著出品穩定、味道幾乎一致的星巴克咖啡。

9小時,是未來三年星巴克規劃每開出一家門店的平均速度。根據星巴克的2025中國戰略愿景,這家公司將在3年里新增3000家門店,總覆蓋300個城市。星巴克的即飲咖啡將進入550,000個商超及便利店,周邊產品的銷售預計將以30%的年復合增長率持續擴容。

與宏大計劃相對應的,是中國咖啡消費市場迅猛增長的預期——中國人均每年喝掉12杯咖啡,這個數字在日本是200杯,在美國接近380杯,甚至在印尼也有60杯。星巴克的速度,基于的是中國咖啡市場成長的速度。

在門店之外的世界,中國咖啡市場從未像現在這般熱鬧。VC投資者最關心坪效周轉和單杯模型,創業者計算著如何設計補貼能讓ROI最高,消費者學會了區分阿拉比卡和羅布斯塔,而越來越多的打工人,則開始把咖啡當成 “續命水” 。

23年,是星巴克迄今為止深耕中國的時間。復盤過往不難發現,星巴克擅長在一片冷清中堅守,也同樣擅長在熱鬧噪雜中保持靜氣。星巴克之所以是星巴克,核心在于其能夠在周期中始終聚焦自己對咖啡的理解。這是成就一個全球品牌的最大秘密。

02

醇度: 萃取一杯長期主義咖啡

2008年2月26日下午,美國7100家星巴克門店統一停業。

在店門緊閉的三個小時里,顧客們沒有咖啡因而昏昏欲睡,而星巴克則至少損失了600萬美元。對于暫停營業一事,揣測和流言甚囂塵上,而星巴克只是簡單回應:我們關起門來做咖啡師的培訓,想讓意式濃縮咖啡更完美[5]。

專欄作家Daniel Gross用“星巴克分店指數”形容2008年金融危機之下的世界:當一個城市星巴克分店越多,受金融危機的傷害就越高。有253家星巴克的韓國成了“亞洲冰島”,而只有14家星巴克的巴西的經濟受到的沖擊就相對較小。

環境在下行,競爭卻在加劇。霍華德再度出山,為了喚醒真正的‘星巴克體驗’的優良傳統和熱情,星巴克啟動了一輪變革,重新專注于咖啡事業及門店體驗。

在體驗上,星巴克聚焦于“第三空間”建設,暫停了三明治售賣,直到通過改進三明治的原材料,消除了氣味問題才重新上架,咖啡豆每30分鐘更換一次,保證咖啡口感;在效率上,星巴克一面大刀闊斧地關掉了600家業績不善的門店,一面加強直營,特許經營門店的數量增長率從2008年的14.3%降到了0.3%。

在“喚醒了真正的星巴克體驗的優良傳統和熱情”的兩年后,星巴克的經營狀況持續好轉,營業利潤率和凈利潤率大幅提升。憑借著對咖啡及門店體驗的堅持,星巴克走出了陰霾。

世界上沒有任何一種長期主義,可以免受冰與火的淬煉。星巴克在把握“速度”的同時,始終堅守自己生意的“醇度”。

“醇度” 是一個形容咖啡風味的術語。在《專業咖啡師手冊》一書中,咖啡醇度被定義為咖啡在口中感受到的重量。扎根中國23年,星巴克始終專注咖啡,不斷地把自身對于咖啡的理解注入每一款咖啡豆、每一種咖啡飲品當中。

不甘心只做咖啡、奶和小料的搭配混合,星巴克偏偏選了一條少有人走的創新之路 — 每年推出新品時,從咖啡豆源頭開始革新,在咖啡風味上深度探索。例如在享用一杯星巴克威士忌桶釀拿鐵時,你不僅能喝到危地馬拉的單產咖啡豆的獨特風味,還能品嘗到威士忌酒香和橡木氣息。

正是得益于這樣的長期視角,星巴克手握包括焦糖瑪奇朵、馥芮白、星冰樂在內的多個歷久彌新的經典品類。而今年夏天推出的冰震濃縮品類,也在短時間內晉升熱門產品系列,受到廣泛追捧。

和星巴克體驗緊密相關的第三空間打造,也從來都不只是速度的事,而是用多元的門店創新,來滿足多元群體的需求——無論是咖啡小白還是咖啡老饕,都能在烘培工坊、臻選、核心門店找到他們最心儀的飲品;更有愛狗人士能在寵物友好門店給小狗帶一杯“爪布奇諾”,環保一族則能在“向綠工坊”看到從其他門店回收的咖啡桌制成的門把手。

而在顧客能夠感知到的創新和體驗背后,不容忽視的是星巴克的隱形效率關鍵詞 - 數字化。硅谷的科技分析師為星巴克寫過一篇長文,標題是“Starbucks, a Tech Company(星巴克,一家科技公司)”,文中提到,2018年,星巴克是美國最受歡迎的LBS支付App,半年的用戶數比Apple Pay都多。

數字化自然不僅僅是方便用戶用App下單這么簡單。真正支撐星巴克成為“科技公司”底氣的是人工智能平臺和大數據技術,將人員安排、需求預測、庫存管理、門店選址等各個營運環節嵌入智能管理系統。

如果說科技底層結構是與時俱進地踐行長期主義,咖啡產業生態圈的長遠布局則更像是公司與生俱來的“基業長青”烙印。在中國咖啡產業鏈的發展中,星巴克扮演著關鍵的角色。

相比巴西、越南,中國咖啡規范化種植的歷史僅有40年。云南普洱是中國咖啡產業鏈的起點,它和咖啡之鄉古巴處于同一維度。但在規模化生產之初,云南的咖農種植的咖啡豆質量參差不齊,身處咖啡原產地黃金維度卻依然掙不到什么錢。價格最低時,云南咖啡豆僅14.8元/公斤,連采摘成本都不夠[4]。

星巴克在云南的布局始于2012年。彼時云南精品豆產區不足1%,星巴克在當地建立了亞洲首個種植者支持中心,率先提出“優質優價”,并連續多年推介“云南臻選咖啡豆”。斗轉星移間,云南咖啡豆逐漸在國際上有了聲響。

創新和效率必然要以強大的供應鏈做支撐。星巴克投資約11億人民幣的咖啡創意園將于2023年在江蘇昆山建成。屆時,星巴克中國將完成對咖啡全產業鏈的本地化覆蓋,擁有美國市場以外最大的咖啡烘焙工廠、高度自動化的物流中心以及沉浸式的咖啡全旅程體驗。

任憑咖啡市場風云變幻,星巴克始終沿著體驗、創新和效率的道路篤定前行,它們構成了星巴克的“醇度”。專注提升用戶體驗,不斷融合創新,把控品質和顧客體驗的一致性,追求生意的“醇度”,才能獲得持續的高質量增長。

堅持咖啡領導力,是星巴克長期主義精神的最佳注腳。

03

溫度: 離不開「人」的咖啡

今年六月,在剛剛復商復市的上海,星巴克一家門店的咖啡師Selina和幾位老顧客在店里“重逢”了。

在氤氳的咖啡氣息中,Selina和熟客們嘮起了家常:這是Anny三個月來第一次喝到現磨咖啡,她激動地差點流淚;Kimi在封控期間,用兩袋掛耳換到了兩頭蒜;小說都不敢寫的情節,Nora真的在小區群里認識了一個空有膠囊咖啡、機器卻壞掉的鄰居,家里的膠囊咖啡機終于派上了用場。

這些生活日常和咖啡有關,也超越了咖啡本身。人和人因咖啡而聚集,因分享而喜悅。這也是星巴克最重視的部分:“人與人之間的聯結”。咖啡館是一個社會關系的容器:它是情感、人際互動、創意、熱情的總和。

每一家星巴克門店,都融進了千千萬萬普通人的生活中:在Selina的顧客里,一名叫樂樂的女孩和她的媽媽是門店的常客,放學后,樂樂會自覺地來星巴克,找個位置坐下等媽媽下班。在她眼里,星巴克就是一位值得信賴的社區好鄰居。

而在附近一家民企上班的張女士,早在Selina調來之前就已是這家門店的常客。張女士每日的行程表里,都會包括去星巴克買上一杯咖啡,她見證了這家店很多店員從單身、戀愛,到結婚生子,和幾任店長都成了好朋友。

星巴克的“第三空間”被競相模仿,但從未被趕超。這是因為打造第三空間的秘訣,并不在于空間如何華麗寬敞,而是在于營造出一種松弛感:不點東西坐在星巴克也不會如坐針氈、精神緊張;所有人在這里都可以舒心地喝點東西,辦公、閱讀、聚會、碰頭見面。

走進每一家門店,就像在瀏覽星巴克用咖啡來講的一個故事,它們有著相似的氣質,卻又個性迥異。從咖啡的香味、家具材質、室內燈光,到墻上的藝術畫、音樂,甚至是伙伴在柜臺后面的動作和語言。這些都是星巴克用咖啡來講故事的方式。

為了不破壞咖啡的香氣,星巴克禁止伙伴吸煙,也不能使用香水。和咖啡一樣,店內播放的音樂也必須嚴格管控、不受“污染”。1999年,星巴克的全球門店數剛剛超過2500家,就拿出了100萬美元買下了舊金山的小唱片公司Hear Music。星巴克按照樂風或主題安排曲目、編纂選輯CD,從經典爵士到鄉村民謠,兼收并蓄。

而星巴克也從不把顧客視作等待咖啡的一個數字代碼、或是一串會員號。它要求每一位伙伴笑臉迎人、熱情主動,用恰當好處的互動只為讓顧客感到自己是獨特且自在的。

正是因為有數萬名像Selina這樣熱情洋溢的伙伴,星巴克體驗的核心價值才得以傳遞。而星巴克給伙伴們的,不只是一份不需要996、五險一金齊全、福利豐厚、氛圍愉快的工作,更是一顆熱愛咖啡也熱愛生活的真心。

“在這個紛繁的時代,人們渴望著心靈被什么東西攪動一下,說來不過是一場電影,一個電視節目,一杯令人回味的咖啡,但這些正是我們周圍喧囂中的清新之音”,舒爾茨如此描述咖啡館能給人帶來的心靈慰藉。

偉大的品牌代表的往往是比產品更宏大的東西——迪士尼是歡樂、家庭,不只是主題樂園;耐克是追求卓越的體育運動,不只是球鞋;星巴克是家庭和辦公室之外充滿人情味的都市綠洲,不只是一杯咖啡。

在內卷、原子化、后疫情的社會背景下,星巴克的第三空間成了一個鄰里關系的溫暖容器,這種存在和堅持彌足珍貴。正如《將心注入》里所說的那樣,“離開了人,咖啡只是一種概念”。

04

尾聲: 星巴克究竟做什么生意?

星巴克高管霍華德·貝阿有一個說法:“我們不是靠咖啡做人的生意,而是靠人做咖啡生意。”

在星巴克還是一個西雅圖的小品牌時,這家公司就想清楚了自己的定位:不僅提供咖啡,還提供“星巴克體驗”。正如霍華德·舒爾茨所說的:“顧客之所以找上我們,總的來說有這樣三點:咖啡的因素,人的因素,感覺的因素。”

經過50年的積累和沉淀,品牌的初心平鋪直敘在星巴克的使命中:激發并孕育人文精神— 每人、每杯、每個社區。縱覽全世界。將「人文精神」寫進愿景和使命的公司寥寥無幾,但也正是這種與眾不同,驅動了星巴克長期的高質量增長。

在當下的世界,這種堅持無疑具備商業之外的意義。人類學家項飆在《十三邀》里對許知遠說:“如今的社會,大家對自己周邊的世界沒有那種要浸淫進去,形成一個敘述的愿望或能力……他只對他家里頭,或者全世界感興趣 。總體來講,現代社會它有一種趨勢,就是消滅附近。”

在過去的這些年里,太多的“附近”消失了。部分是因為現在人們的時間感被重塑,追求的是一種即時性。而互相尊重、理解和同情,這些都是在人和人更長期的關系中形成的——人們需要在“附近”構建關系,咖啡館就是一種“附近”。

在街頭閑逛、在樹蔭下聊天、在咖啡館里發呆,這是一種稀松平常的生活。這種稀松和平常卻反而是一種極其樸素又真實、且人人都能觸手可得的高級。我們對內卷和勞碌的現狀有多不適,就會對從容和豐富的生活有多向往。

星巴克的真正護城河,不在門店的數量,不在供應鏈的規模效應,也不在品牌的歷史,而是在于人,在于柜臺前每一個相視和微笑,在于門店里的每一份歡樂和松弛,在于我們對美好生活的每一份渴望、期待和孜孜不倦。

參考資料:

[1] 與咖啡有關的美好,都是恰逢其時,星巴克中國資訊中心

[2] 從“咖啡小白”到全球烘焙大師,上觀新聞

[3] 星巴克是如何“潛”入六線城市的?丨門店密碼

[4] 咖啡供應鏈是如何被趟平的?一點財經

[5] 《一路向前》,舒爾茨,中信出版社