在許多人的記憶中,買年貨可謂是體力和腦力的雙重考驗。

去商場超市的路上總是被堵得水泄不通,里面更是人山人海,為了防止貨物不足和價格上漲,時間也要提前幾天。雖然還有網購,但是商家早早就寫好了快遞停運通知,不得不匆忙選購,后續可能退貨也是個問題。

除此之外,每年在食物采購上也會有一些緊張感,尤其是新鮮蔬菜,不僅冬季價格高,而且天然不適合囤積,如何選購會比較傷腦筋。

而現在,通過一個淘寶app能在短時間內輕松完成年貨KPI。過年前兩天才放假的小彌,下班途中在淘菜菜下單了年夜飯需要的食材,第二天中午前就能收到;再打開天貓超市,看到產品下清楚寫著:春節照常發貨。這樣明確的信息,消除了她毫無準備的慌張感。

這屆年輕人,不愿再體驗被買年貨支配的恐懼。即買即到,成為新的年貨趨勢。

01

這屆年輕人,不再囤年貨

臨近過年時,最容易讓人嗅到年味的除了漸漸逼近的假期,就是置辦年貨;而過年期間,親朋好友聚會,討論的話題中也總少不了挑選的年貨。

走親戚串門,會很自然聊起各自過年購置的衣物、飾品、電子產品等,品嘗著精心挑選的零食,而飯桌,更是對年貨的精彩呈現,本土風味、各地特產以及用新鮮食材烹制的拿手好菜如生旦凈末丑,一齊登場,讓許久不見的親朋好友環繞其中,憶往昔、話瑣事。

正如作家馮驥才在《春節八事》中所說“過年的心理是年貨要備得愈齊全愈好,以寓來年的豐足”。

某種程度上,年貨的變化,反映著時代的特征和生活方式的變遷。

早在物資匱乏的70年代,民眾用一整年辛苦攢下的糧票、肉票、布票等去供銷社換年貨,組成一年一次的“盛宴”,好米白面、雞魚肉蛋已經相當奢侈。

到了80年代,改革開放讓人們的生活方式發生了巨大變化,隨著1980年各大城市豬肉敞開供應、85年農產品統購派購制度取消以及88年“菜籃子工程”等諸多措施的相繼實施,雞鴨魚肉、鮮果蔬菜等購買變得方便,各色零食也開始涌現。除此之外,以“新三大件”(電視機、單缸洗衣機、冰箱)為代表的家用電器也被很多人作為年貨搬回了家。

往后的十年,中國人的年貨清單進一步拉長。“吃”雖然仍是年貨的主角,但并不是花費最多的,“新三大件”更多地“飛入尋常百姓家”,影碟機、傳呼機、大哥大、小霸王等新型電子產品進入了很多人的年貨清單,民眾餐桌色彩愈發豐富,霸占北方居民冬日餐桌的“三寶”——蘿卜、白菜、土豆早已成為歷史。

千禧年后,中國人的消費從80年代單純的生存資料消費轉變為到發展資料消費和享受資料消費相結合,這樣的變化實實在在反映在了年貨上,海鮮山貨、高檔煙酒、保健品、鮮花、3C產品成了越來越多人年貨的新選擇。此外,“旅游過年”也成為了一股新潮流。

但至此,民眾購買年貨主要還是在百貨商超,真正讓中國人年貨購買方式發生進一步變化的,是網購的興起和電商的發展。

網購已成為今天最稀松平常的事之一,有數據顯示,2020年全國電商交易額已超過了37萬億元,在電商的催動下,年貨的范圍也變得越來越寬廣,不僅涵蓋土特產,各種“洋年貨”也是觸手可及。

幾乎伴隨著科技發展、電商履約能力的提升成長起來的,是90后、00后一代,他們對電商的信任程度高,使用頻次也高。當他們成為操辦一家人春節期間吃喝穿用的“新年主理人”后,他們選擇了新的應對方式——淘寶式過年。

95年的璐璐告訴筆者,她發現年貨節期間,天貓超市有億元補貼,還有滿199減100的優惠。在父母眼中,她早已成為很會買東西的省錢小能手。

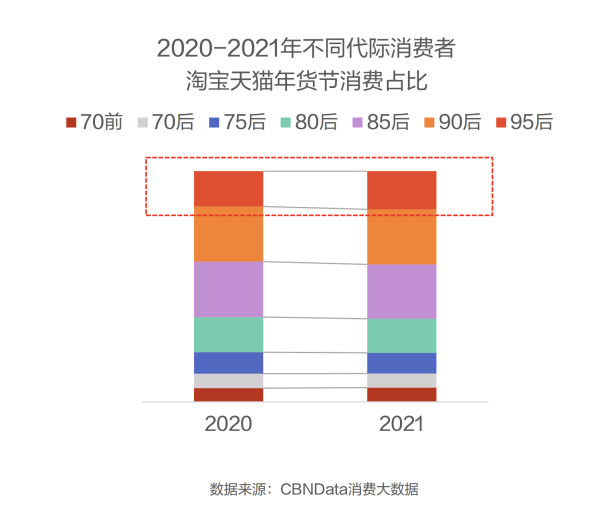

阿里從2016年舉辦首屆天貓年貨節,拉開了年貨主題的春節大促的大幕。去年淘寶天貓平臺的年貨數據顯示,新一代年輕人愈發具備消費潛力,90后參與年貨消費比重較大,特別是95后新興人群,越來越注重傳統春節儀式感,也愿意更多參與傳統春節。

?

?

對于90后人群來說,他們眼中的消費,不僅要滿足物質方面的需求,還要具有價值標簽、可曬性、社交貨幣、好玩有趣等特征。

淘寶發布的“虎年春節新十大年貨”包含了洗地機、大廚預制年菜、滑雪服、劇本殺、低卡零食、春節手機殼、創意春聯、年宵花抱抱桶、虎頭帽、寵物新年衣服這些非常年輕態的產品。

可以看出,年貨早已不再是老式的食品糧油、干果零食、煙酒糖茶,而是跟“潮”“懶人經濟”“悅己經濟”等年輕人息息相關的新業態。

比如,最能彰顯“懶人經濟”的預制菜成為年輕人的新寵,免去買菜、洗菜、配菜的環節,撕開包裝直接就能下鍋,做出一桌可以拿去朋友圈PK的年夜飯。

這也與行業趨勢相吻合,2021年中國預制菜市場規模超過3000億元,預計到2025年將會突破8300億元。

當然,要懶就懶得全面。經過一圈詢問,身邊的年輕朋友過年都輕裝上陣,告別了大包小包,選擇“空手道”式回家。給家人的年貨是淘寶隨手買的,春節期間一站式購齊。

80年代是去供銷社買年貨,90年代是年貨集市,00年代是百貨商超,電商把線下分散各處的年貨消費搬到了網上,此后淘寶直播間走在了網購最前沿,成為人們買年貨的又一新選擇。

同樣根據淘寶的年貨報告,2022年貨節直播間成交額相比去年增長了20.5%,成交筆數同比去年增長16%。

新的人群、新的需求,誕生了新的年貨,淘寶像是一面鏡子,折射出了時代的變遷。新加坡國立大學教授周宏騏曾說過:“商業的本質是觀察一代人的生活方式,再重新改變自己去適應這個世界。”

02

省心背后是龐大的系統工程

消費者“懶起來”,就需要相關企業更多地動起來,春節假期也能在賣家、消費者以及物流企業間建立起順暢的連接。

比如阿里,構建的淘寶天貓、淘特、盒馬、淘菜菜多端融合的電商矩陣,春節期間依然能全面滿足消費者的不同偏好。

淘寶天貓在1月10日即宣布今年春節不會停止服務,春節將照常發貨,服務體驗不掉線。

年貨節期間,在淘寶上搜索任一品類,掛著「春節不打烊」標簽的商品都能在下單后的48小時內發貨。

淘菜菜在全國12個省級行政區的自提點春節不休息,通過發揮全國直采直銷能力,春節也能把新鮮優質的菜品每天直送社區,真正實現讓消費者“過年不囤菜、省心過好年”。

此外,不少地方的盒馬、阿里健康在線問診、餓了么等也都在春節期間照常營業。春節前夕,盒馬還上線了“和大廚學做年夜飯”這樣的直播,慢火燉煮的紅燒大鯉魚、老鹵慢燉肉香濃郁的醬貨、軟嫩勁道的紅燜羊排煲等極具年味的飯菜一一呈現。

無論你是回鄉跟家人團聚,還是在他鄉就地過年,這些不打烊的服務都實實在在提供了不少年味,點亮了人間煙火。

一份份踏實和溫暖的背后,是無數人在崗位上的默默付出。

比如我們接觸較多的快遞小哥和外賣騎手,他們也得到了充分的保障,餓了么為除夕前、春節期間、節后開工的騎手提供了春節補貼+跑單獎+大禮包,也可以在騎士驛站進行休息,他們可根據自己的實際情況選擇是否參與跑單活動。

菜鳥投入超過3億元的激勵補貼,直接發放給值守的菜鳥一線產業員工,激勵范圍包括菜鳥海內外倉儲運營、配送員工,以及菜鳥驛站站長和一線小哥。

春節期間照常營業,不僅需要每個平凡的個體在崗值守的熱情,也是對企業長期積累的一次檢驗。

首先,春節期間還能提供天南海北的產品,就絕非易事,看上去容易,實施起來考驗的是供應鏈能力。

為何是“淘寶式過年”?因為諸多購物app都指向某個領域,唯有淘寶的豐富性足以滿足人們的多樣化需求。經過多年深耕,淘寶商家、品牌眾多,同時還在高速增加。僅在2021財年,淘寶新增活躍商家數創下過去5個財年的最高值,十幾年與賣家建立起的深厚聯系,支撐起了年貨節的豐富性。

年貨供給中,提供名牌產品,甚至是有品牌的產品都相對容易,最難的或許就是提供最能代表年味的土特產。陽澄湖大閘蟹、洛川蘋果、贛南臍橙等在全國已經有了相當大的知名度,但還有一些是農村地區的好產品,知名度僅限當地,這些來自無數小鄉村的產品如果能對接全國的大市場,則會讓民眾的年貨樣貌進一步煥新。

今年1月7日,天貓年貨節“賣空100個鄉村計劃”正式啟動。天貓搭建了助農專屬會場,一天推薦一個省的特色農產品。查干湖的胖頭魚、海南三亞的鳳梨、浙江舟山的海鮮……這些特色農貨來自23個省級行政區,110多個縣域。

全國上百縣域的“土貨”能“上行”至千家萬戶,反映的就是超強的供給能力。

而能讓上萬種產品在春節期間暢通無阻進入千家萬戶,甚至“下鄉”,需要的則是時刻待命的物流配送能力。

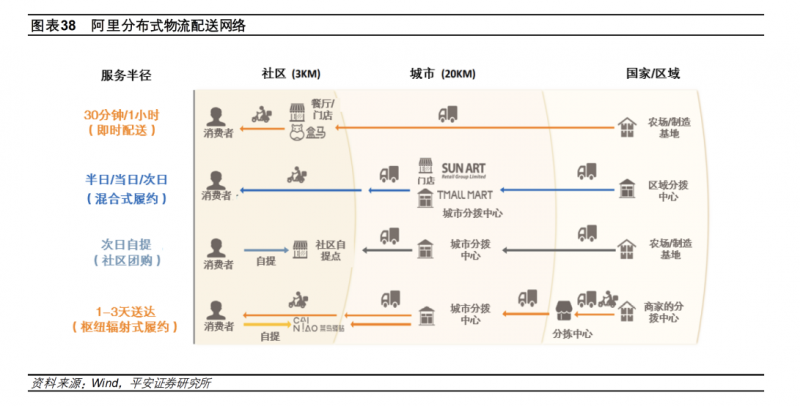

除了以菜鳥為代表的物流網絡在保障全國300城的淘寶天貓消費者正常收貨之外,即時配送(餓了么、盒馬)、次日自提的社區電商模式(淘菜菜)以及倉儲模式(天貓超市)也正在讓更多消費者享受到春節購物的便利和豐富。分布式物流網絡成為電商重要的新基建。

?

?

由此可見,一個年貨節背后折射出來的,是多年耕耘后收獲的穩固護城河。

03

三年疫情“大考”,變革后第一次“小考”

如果從更宏觀的角度來看,“淘寶式過年”的興起,其實也是近幾年阿里促進數字經濟與實體經濟融合的集中體現。

兩年前的2020年春節,突如其來的疫情打亂了人們生活的正常節奏,阿里在積極尋源符合醫療資質的口罩、防護服等防疫物資參與“抗疫”的同時,也發現了隨著“宅在家”的消費場景變多,數字化成為不可逆的大趨勢。

疫情期間,阿里上線了疫情上報系統、釘釘復工復學系統等,通過平臺“直播帶貨”有效解決了線下店顧客大幅減少、庫存積壓商品滯銷的問題,也為人們生活提供了諸多便利。

一年前的2021年春節,超過1億人原地過年,保障“就地過年”成了當時最重要的需求。阿里進一步利用已有資源把線下商戶“搬”到線上,讓大家足不出戶就能買年貨、訂年飯、逛商場,平臺還通過發放紅包、補貼等形式,讓居民線上購物享受到實實在在的優惠。

2022年春節,能夠回家過年的人多了起來,大眾又開始了“淘寶式過年”,這是阿里最新組織架構調整后的第一個春節。

今年1月1日,阿里正式成立“中國數字商業板塊”,戴珊代表集團分管大淘寶(包括淘寶、天貓、阿里媽媽)、B2C零售事業群、淘菜菜、淘特和1688等一級組織。阿里兩大電商板塊——淘系和B系,歷史上首次在組織上全面打通。

1月6日,中國數字商業板塊明確組織架構,在堅持淘寶、天貓雙品牌運營的基礎上,新設產業發展及運營、平臺策略及運營、用戶發展及運營等三大中心。這意味著,淘寶和天貓在后臺全面打通。

其實組織上的“通”字早有端倪,在阿里成立二十年內部信中,張勇同樣強調:“在我們數字經濟的體系里通業務、通文化、通技術、通人才、通組織保障。確保全阿里數字經濟體能一張圖、一顆心、一場仗,實現更加完美的戰略一體化。”組織要通,通則融,融則涌現。

中國數字商業板塊成立的目的可能有兩點,一是“效率”,二是“體驗”。

之前淘寶和天貓各自獨立運作,組織架構上是兩套班底,不僅組織冗余而且給商家和消費者造成了不小的困惑——商家同時經營兩個店,日常需要兩班人馬,促銷也需要兩套策略;消費者也游走在兩個平臺間。兩個平臺融合后,降低了商家的運營成本,也讓消費者的選擇變得簡潔。

與此同時,此次BC融合的意圖十分明確,中國數字商業板塊將線下門店和網購兩方面的優勢進一步融合,既把線上的優勢發揮得淋漓盡致,又融合了線下門店的特長,滿足了消費者的需求,是我國消費模式的大勢所趨。

而效率的提升,本質上還是在服務好近10億規模的消費者,除了帶來更好的使用體驗,還提供了更貼合消費者需求的產品。

眾所周知,淘寶以中小商家和多元化長尾供給為主,和天貓全面融合后,無論是大品牌商還是中小商家,將在一個新的統一平臺機制下運營,這有利于中小商家的成長,而當下的消費者,尤其是90、00后,更喜歡極具個性化的中小品牌和新興品牌,中國數字商業板塊更能滿足這些新需求。

阿里在不斷擁抱變化,但不變的是對民眾消費需求本質的深刻把握。

04

淘寶式過年,讓“人貨兩相宜”

淘寶跟民眾一起過年的方式也在不斷變化,今年是“淘寶式過年”,但背后不變的是深深的牽掛。

春節是中國人最隆重的節日,是辭舊迎新的休憩點,和情感得以釋放、心理訴求得到滿足的載體。有儀式感才有年味,隨著時代的改變,盡管儀式感的表達多種多樣,但與家人團圓,暖心陪伴才是節日的厚重之處。

淘寶如同中國社會的一面“鏡子”,讓這種表達更具有生命力,在春節之際,達到“人貨兩相宜”。

這是平臺帶來的,比如,太多人早已習慣了看購買榜單,淘寶上就有“舌尖上的年味店鋪榜單”,一覽五湖四海的中國年味;比如,用親情賬號,能在購物車里看到爸媽的愛。

這也是與平臺相關的人帶來的,比如不打烊的17萬商家,10萬快遞小哥,在春節期間依舊溫暖送上門。

這更是平臺背后的以人為本的價值觀帶來的。時代變遷的背后是初心的堅守,多年來,太多人已經習慣了淘寶帶來的種種潤物細無聲的改變。

從初中開始,王琦就開始用淘寶買東西。13年來,她一步步見證了淘寶變成了“萬能的”,目前仍有記錄的第一筆淘寶訂單來自2009年——一件200多元的羽絨服,因為見舍友穿著好看所以也跟風買了,當時還會為了湊包郵會多買好多自己不需要的東西,因為麻煩也懶得退貨。

后來,伴隨著她上大學、談戀愛、工作,淘寶一路見證了她的經歷,她也愈發“依賴“淘寶。

淘寶式過年,正是這種多年積累的“依賴”,在春節這個特別的節日中最生動的體現。為了每個人的依賴,背后有多少人在春節選擇了默默陪伴。

今年的淘寶式過年,多種商業服務形態(淘寶、淘特、淘菜菜、貓超、天貓國際),背后邏輯更加簡單——讓消費者省心、放心,讓商家安心、有信心。

只有更適應人性,更富有人情味,更戳心的東西,才能更有競爭力。