導語:

繼油條咖啡、蓋碗咖啡之后,“中式燉咖啡”又火了。

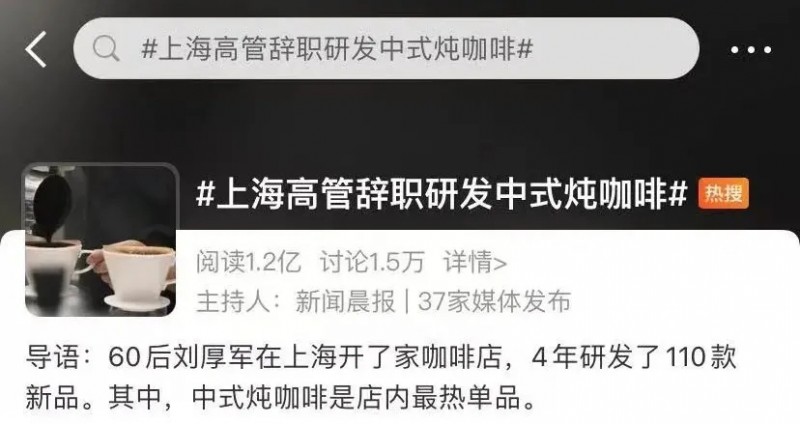

前天,微博熱搜上,一款中式燉咖啡,近40家媒體爭相報道,引發了過億的討論。

意式、美式之外,中式咖啡再次被行業熱議,我專程采訪了本次話題的主角:上海FOLLOW嘿咖啡(下文簡稱嘿咖啡)創始人劉厚軍。

中式咖啡到底什么?中式燉咖啡,能成為中國咖啡市場上的爆款嗎?本期《新中式咖啡》專題,一起來討論。

01

超1億人在看“中式燉咖啡”

這周三(12月22日),在微博熱搜前五上,我看到了一個老朋友:嘿咖啡創始人劉厚軍,行業人稱“上海爺叔”。

3年前,嘿咖啡憑借著上海第一杯冰澳白、第一杯酸奶紫米咖啡,霸榜大眾點評咖啡榜第一名,長達一年之久(上海區域),門店天天排隊,在行業里知名度極高。(傳送門:揭秘上海10㎡的咖啡“小店王”:老板說目前最大的煩惱是排隊)

最近,開店近4年的嘿咖啡,又因為“中式燉咖啡”再次破圈,微博熱搜話題閱讀1.2億,全國約40家媒體跟進報道,其中不乏新華社、新民晚報、東方網等知名媒體。

多家媒體跟進報道“中式燉咖啡”

用中國式隔水燉、小火慢燉的方法,來完成咖啡萃取,顛覆了既有認知,引發了大量網友的討論。甚至不少網友紛紛回家找出砂鍋、高壓鍋,搞起了“研發”。

劉厚軍一句“國人喝咖啡雖然晚,但不能沒有自己”,也引發了大量行業人的共鳴和深思。

喝慣了意式和美式咖啡,嘗鮮過土耳其咖啡、老撾冰咖啡,中式咖啡該是什么樣?“中式燉咖啡”能賣好嗎?消費者接受度如何?出杯效率和穩定性有保障嗎?

我和劉厚軍深聊了2個小時。

02

比美式賣得好,中式咖啡銷量翻2倍

在嘿咖啡店里,“燉”出來的咖啡有兩款:冷飲叫無極,熱飲叫芙蓉,售價20元/杯,統稱中式咖啡系列,英文名稱Cinesso(對比Espresso感受一下),劉厚軍還為這個英文名注冊了商標。

無極(左)、芙蓉(右),圖源大眾點評

“今年8月推出以后,很多美式愛好者都改喝這個了,在店里的銷售早已超過美式。”劉厚軍告訴我。

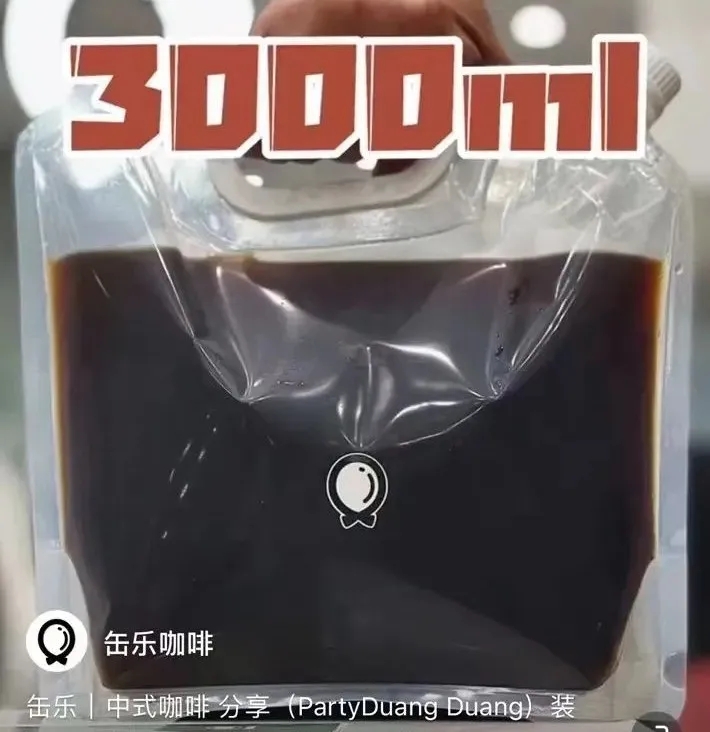

因為產品受歡迎,他還推出了1.5L和3L兩個版本的燉咖啡,“顧客買回家,想喝冰的就放在冰箱里,想喝熱的就微波爐轉60秒。”

本就銷量很好的中式咖啡,借著這次“出圈”,更多人慕名前來,當天銷量就增加了2倍多。

“中式燉咖啡”到底是怎么做的?劉厚軍告訴我,隔水燉咖啡的形式,創意來源2年前的一款產品“姜糖燉咖啡”,“當時就是用咖啡液燉煮小黃姜和黑糖,消費反響特別好。”

今年新中式咖啡的走紅,讓劉厚軍開始思考中式咖啡的呈現方式。

最后,他通過中式的“燉煮”方式,找到了一種口感最佳、穩定性最高的萃取方法:把研磨好的咖啡粉加水,在飽和的高溫水里,隔水長時間燉煮,完成萃取,燉煮好的咖啡液,再用過濾的手段,調成需要的比例。

用這種方法反復測試出的咖啡,劉厚軍發現了2個優勢:

一是口感溫和,不會像意式濃縮那么濃烈刺激,更符合中國人的味蕾。

二是穩定性高,這種用水蒸氣通過時間換壓力的緩慢萃取方式,不會發生過萃,而且經過半年售賣,口感穩定性很高。

缺點也有,比如不適合做奶咖。因為這樣萃取的咖啡液口感平和,與牛奶混合后容易被牛奶“奪味”。

這樣萃取的咖啡液口感平和

小火慢燉的咖啡,消費者接受度到底怎么樣?劉厚軍告訴我一個數據,“我們店老顧客的復購率70%,基本上只要嘗試過中式咖啡的顧客,就不會再喝美式了。”

那么,這種萃取方式制作的咖啡,能代表中式咖啡在世界出道嗎?中式咖啡的呈現到底該是什么?

03

討論:到底什么是中式咖啡?

在國潮崛起、華流即頂流的大趨勢下,咖啡這個舶來品,正在換盡姿勢融入中國——

有場景式的。比如開在中藥鋪、古建筑、寺廟、中式庭院里的,用蓋碗盛放,類似的有大連的福祿壽、東莞的天地興隆、南京的喜舍、天津的來喜兒……

通過空間和擺盤的場景營造,讓西式的咖啡與中國傳統文化,碰撞出新奇的火花。

也有配方式的。比如加茶葉、黑芝麻、桂花、酒釀、水果的咖啡,比較出名的有生椰拿鐵、白桃烏龍Dirty、雞頭米美式等,通過本土飲食與咖啡的融合,吸引消費者嘗鮮。

還有CP式的。通過把咖啡和民間小吃搭配的形式,讓咖啡具有話題性,比如油餅蘸咖啡、油條阿芙佳朵、咖啡愛上肉夾饃,西湖龍井美式等。

油條阿芙佳朵

最近,“中式燉咖啡”的走紅,讓中式咖啡又有了新的思考維度:創造獨特的,適合中式味蕾的萃取方法。

就像意大利有增壓式萃取,美國有滴率式萃取,而土耳其咖啡,用一種名為Briki的不銹鋼鍋熬煮的方法萃取咖啡,流行幾百年。越南,也發明了獨有的“越南壺”來萃取咖啡,并加入煉乳,做成又香又濃、自成一派的越南咖啡。

“就像意式咖啡,以摩卡壺和意式半自動機器為代表、用花樣的呈現形式做出來的咖啡,才是意式咖啡,不是在比薩斜塔上做的才叫意式咖啡。”劉厚軍告訴我。

“所以我認為,中式咖啡的核心,在于制作工藝和萃取技術的中國化。”

中式咖啡的核心,在于制作工藝和萃取技術的中國化

他認為,“燉”是中國人獨有的一種烹飪方式,而且這種方式的門檻特別低,只要有口鍋、有個濾紙,就能做咖啡,更方便進入千家萬戶;最重要的是口感溫和不乏味、不沖,不會勸退“中式味蕾”。

這讓人不免想到摩卡壺的發明,讓意式咖啡在意大利家庭中普及,后來逐漸發展成為意大利國民產品,如今已行銷至全球。

“我正在尋找咖啡設備供應商,研發出更適合商用/家用的,有美感的中式燉煮萃取設備。”劉厚軍告訴我。

如果“中式燉咖啡”,能真正讓咖啡走入日常,那么“中式咖啡燉鍋”的誕生,或許也就不遠了。

結語

“中式燉咖啡”,到底是不是咖啡走入中國人日常的終局,還有待市場的檢驗,和更多供應鏈端的支撐。

但我想說,無論是對咖啡的中式場景創新,還是加豆汁兒、加花椒的配方創新,包括此次萃取方式創新,每一次咖啡突破邊界的探索,都是有意義的。

就像捌比特咖啡創始人闞歐禮說的那樣:吃喝玩樂這東西,必須是“無可無不可”,才能綻放出更多可能性。

這些探索讓咖啡一次次出現在大眾的視野里,讓咖啡成為老百姓餐桌上熱議的話題。

事實上,辣椒進入中國也不過短短500年,就成了國民級食材。

咖啡全面本土化,走入消費日常,最終成為中國飲食文化的一部分,可能也是個時間問題。