大家對大排檔的印象大多來源于港片、TVB,又或者黎廣東旅游食過的那碟鑊氣十足的豉椒炒蜆,實際上,香港大排檔有著更豐富的內容和歷史。

?ttcarpediem、hkg_ironman

?ttcarpediem、hkg_ironman

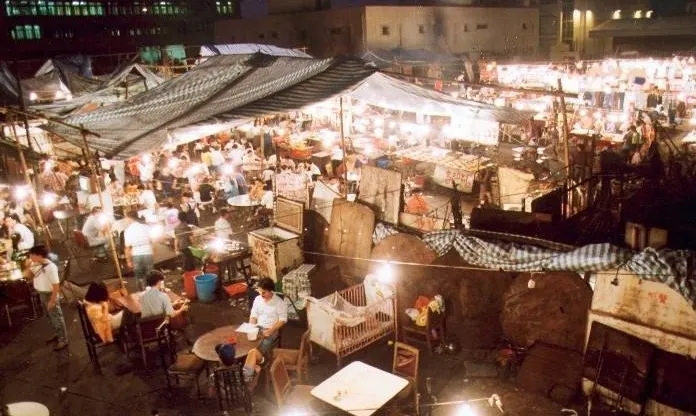

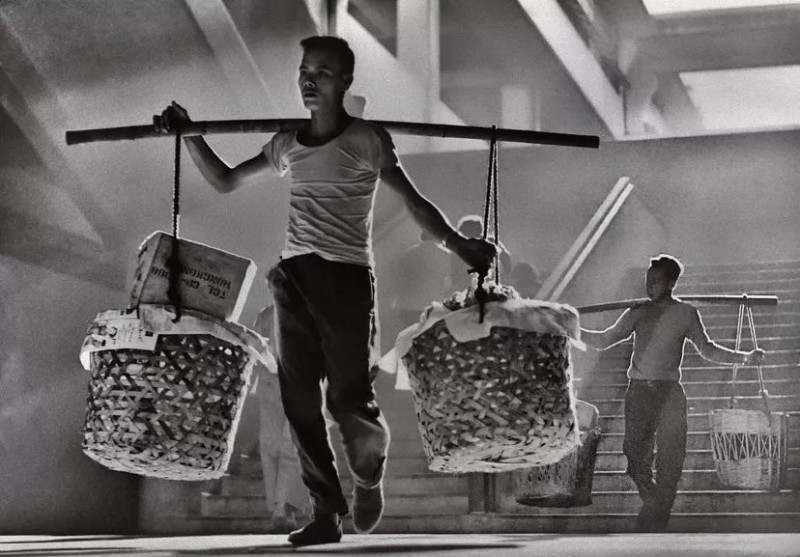

香港,上個世紀5、60年代,在人來人往的港澳碼頭附近,逐漸聚集起了一些小商販。

從為往來客人食飽個肚開始,逐漸發展成美食聚集區,又招來了賣藝表演、日用服裝、風水面相等服務,超級噓撼,果時電視節目同網絡都未有,大家系屋企都幾無聊,唯有出街消遣、娛樂。

人們叫呢個場做“大笪地”,粵語即系一大塊空地的意思,又帶了開闊、簡陋、價格低廉的意味。

隨著攤販同人流越來越多,“上環大笪地”的名聲流傳開來,來大笪地食嘢,聽歌,逛街,成為了港人生活的一部分,呢度也成為了興旺幾十年的“平民夜總會”。

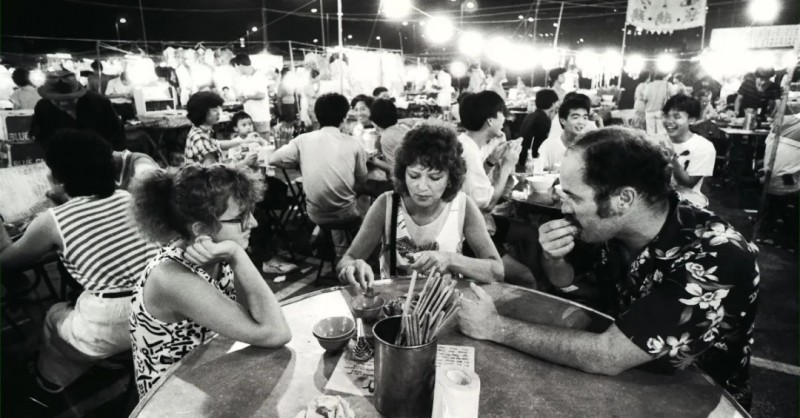

大排檔最經典的設備:大燈泡、大牛角扇-為食客大廚降溫、摺枱摺凳-原本是為了拼枱使用,到了7、80年代慢慢變成黑道火拼、食客打交用的武器、大帆布-為食客遮風擋雨

美食,自然是大排檔最廣為聞名的所在。

大家都話大排檔的小炒有鑊氣,靠的就是一口洪爐火,灶臺一開火,火勢大且猛,個鍋坐上去,火苗蓋過鍋邊燎進鍋里,同D新鮮蝦蟹、嫩雞肥牛發生化學反應,快上快落幾分鐘,哇,D餸菜無敵惹味。

?angelaaabobo

火水爐的用途,一般是一只用來炒小菜,一只用來油炸,一只用來炒海鮮,一到兩位廚師就負責曬全場嘢食

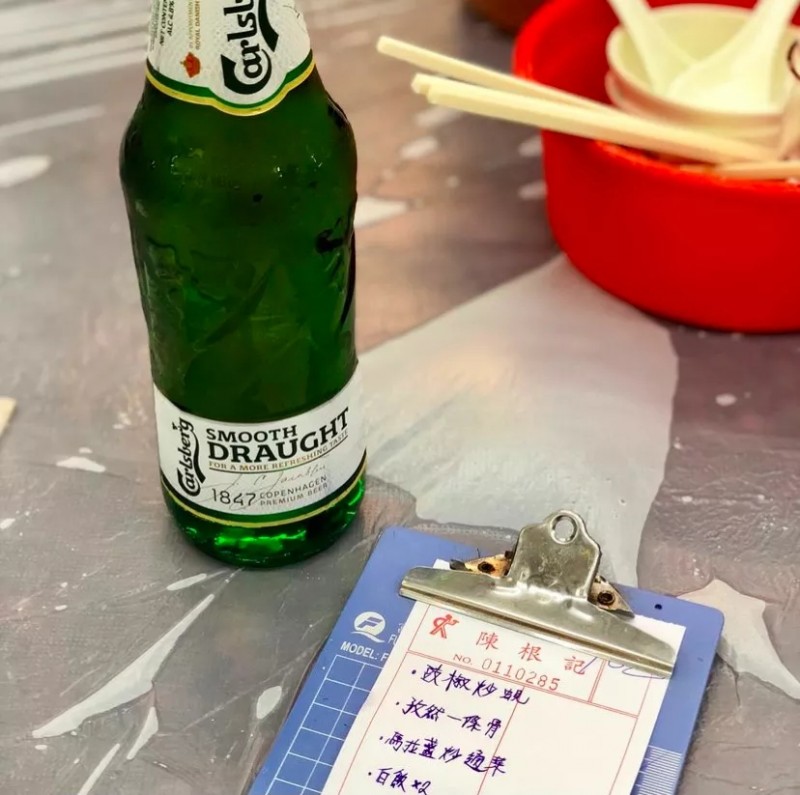

冬菇亭里,各家大排檔一字排開,各有各的招牌。

一路走過去,早被各個桌上紅艷艷的炒蟹所吸引,尋到最是人聲鼎沸的那個檔口,點一盤避風塘炒蟹。

師傅麻利地開火起鍋,下蟹顛勺,快炒使得蟹肉汁水豐沛,火候為蟹殼又添一抹燒烤的風味,黎廣東香港呢邊玩,唔食翻一口避風塘,真系走寶啊!

?angelaaabobo

?petitfeilee

老板中也頗有些大隱隱于市的奇人,有人花臂紋身蔓延至胸口,看著頗有些呼風喚雨的氣勢,但安居一隅守著檔口,專注在一碗粉一碗面上。

點了單,手起刀落不過瞬間,一碗熱騰騰的牛肚湯面就端上了桌,呷一口,湯濃味鮮,再看閑下來的老板,坐在面檔柜臺里望著遠方出神,好像在懷念往日時光,又像是抵達了物我兩忘的境界。

這樣的檔口,因為人背后的故事,而顯得更有些人情味在里面。

?thisgirlabroad

小檔規模大了,自然就引來了賣貨的攤販,酒足飯飽的人們剛好可以遛彎消食,說不定就看中了什么小玩意兒。

食飽飯,買翻杯凍檸茶,邊飲邊行街,呢度雖然冇商場咁精致整潔,但別有一番接地氣的意趣。

在這里逛攤位,主要圖的是夠多,夠便,不為追求質量,卻是為了那種淘金的滿足感。

小孩子的玩具,上了發條就會動的青蛙,薄薄軟軟但圖像精致的連環畫,大人看了也覺得頗有意趣,興起了買來玩玩翻翻也無不可。

服裝攤位也引人流連,低廉的價格十分吸引人,萬一碰到了合適的,就有種中樂透般四兩撥千斤的享受。

更多人是只看不買,感受一下萬花筒般的氛圍,聽聽老廣口音的親切吆喝,湊湊熱鬧看別人討價還價,都是逛夜市的極大樂趣。

一個城市不論發展怎樣經濟如何,有了市井的俗,才有了樂趣和生機。

當年大笪地靠近港澳碼頭,人氣非常旺

記得之前看一個選秀節目,有位選手說自己是注冊有編號的街頭藝人,評委周華健笑著說:“我是001號”。

相比大陸,港臺那邊街頭藝人文化更濃厚,甚至管理規范持證上崗,這在幾十年前的大笪地就早有雛形。

有了飲食和購物的供應,聚集的人群,賣藝者也來這里討生活。

50年代唱歌賺錢的街頭藝人妹妹仔

有人看面相風水,有人演雜技魔術,但最受歡迎的,一般都是唱歌演出。有時見一父一女,小女孩站在汽水箱上唱歌,父親在一旁彈琴伴奏,唱得好能吸引來幾十上百聽眾。唱完順勢兜售一些香口膠陳皮糖,可獲得在當時普通家庭中頗為不菲的收入。

在娛樂選擇還不那么豐富的當時,去大笪地聽歌,是當時民眾辛勞工作一天后的重要享受,既放松又減壓,夜生活也算其樂融融。

吃喝玩樂一應俱全,在那個年代,上環大笪地便成為了人們的娛樂中心,價格又便宜親民,大人小孩都能花點錢享受一個快樂的夜晚,不愧為平民夜總會。

傳奇歌后梅艷芳同家姐,好細個就已經在大笪地唱歌賺錢了

大笪地的種種飲食文化娛樂活動,深入市民人心,也一定程度上塑造了市民的審美情調。

我們講一些電影、明星有“港味”,說的就是他們帶著這種香港街頭文化的烙印。

港片里黑幫的據點總在人來人往的排檔里,重要的眼線或許就是某個不起眼的小攤販;警察在街頭追逐罪犯,穿過夜市的人潮,嘩啦啦掀翻雜貨小攤;不打不相識的好兄弟,友誼總是起源于深夜排檔桌上的幾瓶酒,兩碗面。

?ianhc_22

?pauline.is.hungry

大笪地成型以來,盛況一直熱鬧到了1970年代中期。

后來隨著城市發展,信德中心的建立,港澳碼頭移入室內,大笪地向西遷移,范圍便一點一點縮小了,再加上電視逐漸普及,影院開始成為人們的新寵,KTV、游戲機房等娛樂項目越來越多,大笪地也逐漸淡出了市民們的視線。

到了1992年,政府決定收回上環大笪地,這個為一代港人創造了諸多美好回憶的“平民夜總會”,終于退出了歷史舞臺,化為了時代情懷。

看大笪地的故事,看到的不只是一個夜市的消失,更是全國各地夜市文化的衰落。

昔日熱鬧噓撼的大笪地已成為巴士總站

在半島君小的時候,還常常吃過晚飯便與父母一同逛夜市,爸爸發現家里缺了什么配件,我的運動鞋想換雙合適的鞋墊,媽媽想買盆花買兩條金魚,夜市就是首選的去處。

到了那邊,少不了要買杯絲襪奶茶,或是來一串轟炸魷魚,一支麥芽糖,在夜市特有的輕松愉悅氛圍中,爸媽總是欣然允許。那些商場超市里不賣的小東西,在夜市里也總能找到。

?jlo_eats

現在,那個時代一去不復返了,網絡購物一次搜索,就能解決之前遍尋幾條街的問題,少了麻煩享受便捷的同時,或許,也少了些許尋覓和發現的驚喜。

我們被飛速流逝的時間和城市發展席卷著,偶爾回頭望望,回憶一番,感慨幾句,也算是這一代人共享且獨享的記憶和情懷罷。