文章的這個標題,你肯定會覺得很疑惑。

只要你活著,你就擺脫不了海天,開玩笑呢?

這一個賣調味品的公司,我不買不就得了嗎?我買李錦記不行嗎?我買廚邦,千禾,味達美不行嗎?

行。

但你只要活著,還要吃飯,依然擺脫不了海天。

只要你不是永遠自己做飯,只要你涉及到任何食堂,外賣,飯店,甚至是網購的半成品菜,你都會被動攝入海天的產品。

而且你上學的時候沒有去過學校食堂?

是,學校食堂的飯菜里也大概率用的是海天的產品。

國產醬油里,大概有56%是通過餐飲渠道賣出去的。

這里面市場份額最大的都是海天,遠遠超過其他品牌。

海天一年賣的醬油里有60%是賣給各類B端,也就是餐館的。

尤其是連鎖餐館。

為啥?

調味品這東西在餐飲成本來占比都已經10%了,海天賣得又便宜,換其他品牌,一是成本上來了,二是菜品味道有可能發生變化,廚師都用順手了。

味道和成本,餐飲業的兩大基石,海天只要進來,其他品牌很難從餐館撬動海天的市場。

所以,這時候你再看標題這句話。

只要你活著,就擺脫不了海天。

在你不知不覺的情況下,你可能每天都在成為海天味業的消費者,而且很可能一天三次。

像我這種喜歡吃飯店的,雖然從來不買海天的產品,但從攝入量來說,每天都是海天的忠實用戶。

你卻毫無察覺。

你買單了,但品牌方都不知道你買單了。

這時候你就會發現調味品行業的神奇之處,雖然我們是最終消費者,但是我們并沒有掌握消費的決策權。

即使你不知道海天醬油、海天蠔油,甚至你討厭它,你都沒有辦法拒絕它侵入到你的生活里。

就像處方藥是給患者吃的,但醫院才是處方藥的主要客戶,而不是患者。

患者是用戶,不是客戶。

用戶,客戶,這兩個詞的含義,在商業上就很微妙。

醬油、蠔油、醋,與其說是日用品,我更愿意稱它為食品里的【處方藥】。

消費的決策權都不在最終消費者自己手里,而是掌握在一個專業者的手里。

處方藥是醫生來做決定,醬油是廚師來做決定。

所以,這也是為什么你雖然對海天醬油如雷貫耳,但這家公司的醬油產品卻很少在電視臺打廣告。

而同時起家的其他消費品,無論是零食,火腿腸還是方便面,都是在電視臺打了大量的廣告。

海天當然需要打廣告,但不需要給家庭用戶打,只需要給廚師打就行。

讓你吃。

與你無關。

2

如果讓我用一個詞來形容海天味業,我覺得他們像是整個餐飲行業的指數基金與景氣指數。

為什么?

因為飯店都在用。

我從小就一直問我媽,為啥你做的菜不如飯店的好吃。我媽永遠的回答是,你根本不知道廚師加了多少調味品。

廚師們真的是太愛調味品了。

國海證券的研究報告顯示,在外用餐的人均調味品攝入量是家庭烹飪的1.6倍。

一是因為在外點的菜多,每道菜都離不開醬油,哪怕是炒飯。

二是哪怕同樣一道菜,廚師們加的醬油永遠比我媽多。

我媽考慮的是食物清淡和家人的身體健康,廚師們考慮的是菜色亮不亮、好不好吃。

這也是為什么海天滲透率都已經很高了,但銷量還在漲的原因。

因為外賣在增長啊,餐飲市場在增長啊。

外賣增長,餐飲增長,最大的贏家不是什么海底撈,不是什么太二酸菜魚,也不是各種網紅餐飲店。

而是海天味業。

這就像是軍火商,不在乎戰爭雙方的勝敗,只希望他們打起來,因為都要買自己的軍火。

餐飲軍火商,這個名字聽起來也不錯。

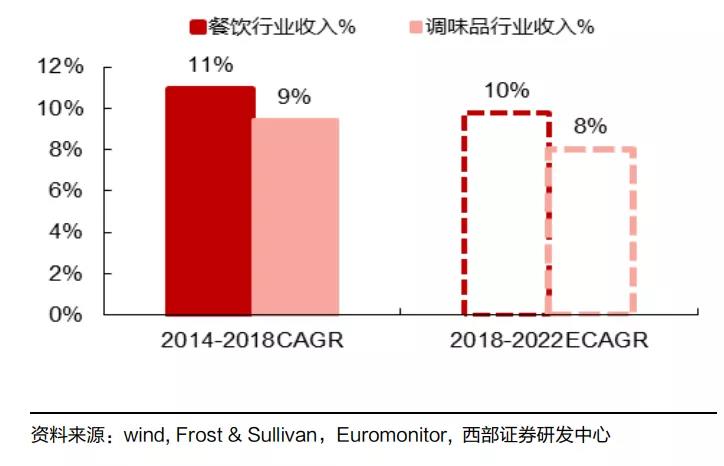

(調味品行業與餐飲行業收入復合增速呈現同向趨勢)

只要餐飲市場在增長,只要年輕人不愛做飯,那么海天味業就yyds。

所以最討厭疫情的企業其實是海天。

只要居家了,餐飲市場萎靡不振了,醬油消費主力就從餐館變成家庭了。

大多數家庭消費者對價格可遠遠沒有餐館那么敏感,哪個好吃買哪個品牌。

而對醬油價格敏感的消費者,可能連海天都不會選,直接選本地小作坊的雜牌子了。

從這個角度來說,海天最應該擴充的品類,可能不是料酒、不是醋,不是各種調味醬,而是疫苗。

餐飲越好,海天才越好。

似乎有點理解當年那個做啤酒的研發乙肝疫苗的心態了。

3

與其獲得家庭主婦/家庭主夫的心,不如搞定餐館老板,與其搞定餐館老板,不如搞定餐館廚師。

想要賺消費者的錢,就要抓住消費者的胃;

想要抓住消費者的胃,就得抓住廚師長的手;

要想抓住廚師長的手,得洗廚師長的腦。

得在他在廚師前,就給他植入一個意念。

就像《盜夢空間》里的盜夢師一樣,要搞一個inception:

“海天醬油是最棒的”。

就像是媽媽的味道一樣,說不上哪里好,但應該就是那個味道。

這也是海天在大眾視線之外的另一面,飽和式贊助。

海天一直在做的它的盜夢行動:贊助各種廚師賽事活動和廚師學校,在廚師活動里要求賽事方用海天醬油。

廚師是典型學徒制的職業,是一個經驗學習大于理論學習的職業。

準廚師成為廚師,幾乎是靠模仿。

做菜需要用多少調味品,是要哪個牌子,徒弟都要聽師傅的。

如果你的師傅都用習慣了,在教學的時候也說用海天醬油,那么你自然也會使用。

久而久之,餐館里的各種菜都是依著海天味業的調味品做出來的。

只要你第一次用了,你只要用習慣了,你就很難去更換調味品,不為什么,因為你用習慣了。

就算其他替代品和海天味道一樣,但海天的價格更低。

如果其他產品和海天不一樣,但你會做的菜都是路徑依賴,都是根據海天的味道練出來的。

廚師是熟練工種,是需要肌肉記憶的,貿然更換調味品,試錯成本太高。餐館往往也都是大宗采購、集中采購,更換成本高。

沒有必要。

海天客觀是不是最好的,不重要,只要廚師認為它好使,才重要。

廚師們以為自己沒有被營銷,但實際上它已經在他們心智里種下了種子。

而消費者的舌頭,也已經被馴化了。

最高級的營銷和廣告正是這種,

“隨風潛入夜,潤物細無聲”。

對于大多數人來說,很多消費品都可以躲過。

不喜歡蒙牛伊利,可以換光明三元麥趣爾。

不喜歡康師傅,可以吃統一白象合味道,甚至可以不吃方便面吃螺螄粉。

但,只要你還在吃中餐,海天就是一個逃不開的品牌。

我們可以逃出海(祖先登上陸地),也可能會逃出天(后代進入太空)。

但我們逃不出海天,就像逃不脫這個魔幻的人間。