“想要好好嗦個粉,怎么就越來越沒得選了呢?”

最近,每當“中午吃啥”的千古難題在我腦海中浮現,鎖定“嗦粉”檢索一番之后,最終的結果十之八九是關上外賣App,拿出乳清蛋白棒和雞胸肉,就著無糖拿鐵再對付一頓。

這怪不得我。現如今,美食外賣App當中的“米粉燙撈”分類下,螺螄粉的存在感堪稱一騎絕塵——但凡是包含了“嗦粉”選項的店家,個個都會呈上一碗酸臭的螺螄粉等待品鑒,從粥鋪到包子店再到KFC,概莫能外。

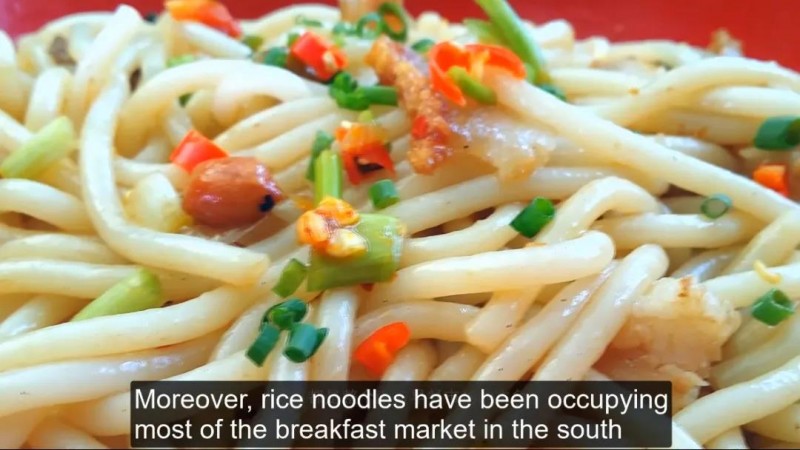

照理來說,目前全民嗦粉的這股節奏,基本源自廣西;而廣西僅看南寧一地,米粉日產量就有50萬公斤;以一碗米粉用料3兩來算,單憑一個南寧,就足夠請全國人民一年嗦粉9億碗——結果到頭來,這9億碗米粉,一多半就嗦了個酸臭?

沒人會否認螺螄粉的推薦價值,但作為嗦粉源頭,廣西本地明明還有資歷更深的“桂林”米粉和老友粉兩種粉面小吃臺柱,講究一個“米粉嗦出三大派”——結果到頭來,講究變成了將就,螺螄粉之外的兩大派系,就請全國人民嗦了個寂寞?

這沒道理呀!

廣西三大粉,獨有螺螄粉單飛,剩下的怎么辦?帶著這個疑問,我跟一位廣西本地粉面行業的業內人士聊了聊,結果不能說盡在預期,至少也是大受震憾:

1

誰說柳州人天天拿螺螄粉當飯?

——以柳州人民的標準來看,所有人都搞錯了螺螄粉的打開方式。

柳州人天天嗦粉?基本屬實。

柳州人天天拿螺螄粉當飯吃?純屬胡扯。

作為一種高熱量重口味的“圖一爽”小吃,螺螄粉在柳州本地的消費場景,主要集中在夜市大排檔,通常會配合鴨掌等鹵味一起食用;至于把螺螄粉當作正餐果腹,實話實說,在出圈柳州之前,哪怕是在廣西當地的米粉圈業內,基本也沒人相信還能這么搞。

那么,備受柳州人厚愛端上飯桌天天嗦的,到底是什么粉?

當然是正宗口味的桂林米粉。

原料必須是容易吸味的鮮濕粉,不加湯干拌,通過清甜的鹵水提味;講究的是現做現吃的鍋邊味道,適宜于早午兩頓正餐場景;

嗦柳州螺螄粉,目的在于“吃個樂”,嗦桂林米粉,才是為了“吃個飽”——這,才是正宗柳州老饕的嗦粉之選。

且不僅如此。

《探尋千年味道·桂林興安米粉文化節宣傳片》

作為全國聞名的嗦粉大省,米粉被廣西大師傅折騰出的花樣,絲毫不比山西和陜西廚子手中的面粉遜色多少——根據廣西米粉博物館統計,全省范圍內代表地方特色的米粉小吃至少有40種,除卻玉林牛雜粉、百色羊肉粉和全州紅油米粉這類大排檔愛好者不陌生的品類之外,更包括三個廣西乃至全國人民聲望甚高且好評如潮的米粉小吃代表:

知名不具的柳州螺螄粉;

本地最紅的南寧老友粉;

以及——注意前綴——代表正宗桂林風味的桂林本地米粉。

顯而易見,以上三者當中,出道最早且走得最遠的,就是前綴最長的“桂林”米粉:

早在20世紀90年代,憑借“山水甲天下”的響亮宣傳,掛著“桂林米粉”招牌的路邊小館,就在全國大大小小的城市鄉鎮中鋪陳開來;

隨便挑一家稍有規模的小館,翻開菜單,必有一段長短不一的淵源典故,帶貨人從乾隆到秦始皇不一而足;至于個中滋味,別說不同店家之間的味道口感乃至做法天差地別,就連同一家小館每次嗦粉的滋味往往都是不盡相同,頗有“人不能兩次踏進同一條河流”的哲學意味。

不僅如此,作為一種確實源自廣西文化支點的著名地方美食,一碗“桂林”米粉,確實也沾染了不少飲食之外的意味:

《探尋千年味道·桂林興安米粉文化節宣傳片》

在白先勇1970年發表的小說《花橋榮記》當中,一間開在臺北的桂林風味米粉店,成為了一系列廣西鄉愁故事的背景板;而在2015年CNN評出的《14道最令中國人魂牽夢繞的思鄉菜》當中,“桂林米粉”名列其間,赫然與臭豆腐和大閘蟹齊名,儼然不比水煮牛蛙和麻辣小龍蝦遜色。

當然,鄉愁歸鄉愁,文化歸文化,滿大街的“桂林米粉”究竟能吃出個什么味,后面細說不遲。

“桂林米粉”之后,廣西米粉小吃有過第二次破圈,主角依舊不是螺螄粉,而是南寧老友粉。

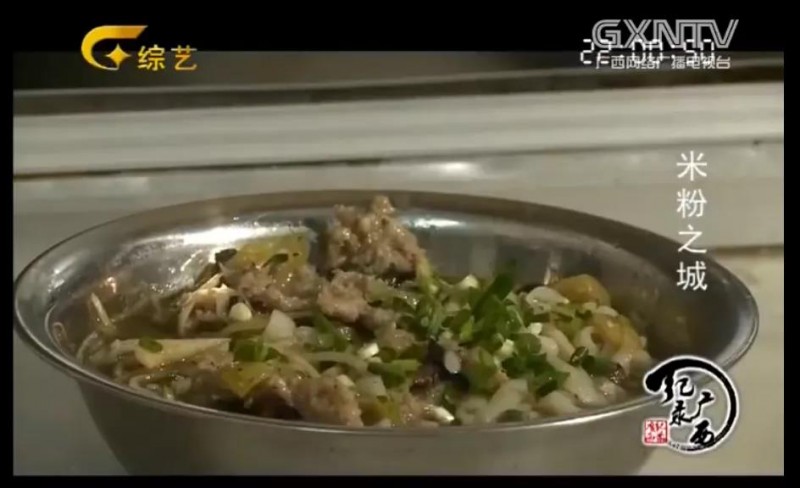

紀錄片《米粉之城》,廣西網絡廣播電視臺

盡管如今在全國知名度一般,但對于廣西本地的嗦粉老饕來說,最能代表八桂風土的一碗老味,南寧老友粉絕對是當之無愧:

根據微熱點在2019年公布的《廣西美食熱度指數排行》,盡管熱度指數與全網信息量要明顯遜色于柳州螺螄粉,但在媒體報道量方面,老友粉在整個排行榜當中位列第一,不僅超越了強勢上升的柳州螺螄粉,更把早已名聲在外的“桂林米粉”遠遠甩在身后;廣西嗦粉客的心頭好,藉此可見一斑。

作為廣西“老友味”的代表之一,從配料和工藝來看,普遍認為南寧老友粉發源于“酸筍肉絲汆湯下面”的老友面:主料從面條換成溫潤的米粉之后,更適合作為早餐爽快吸嗦。

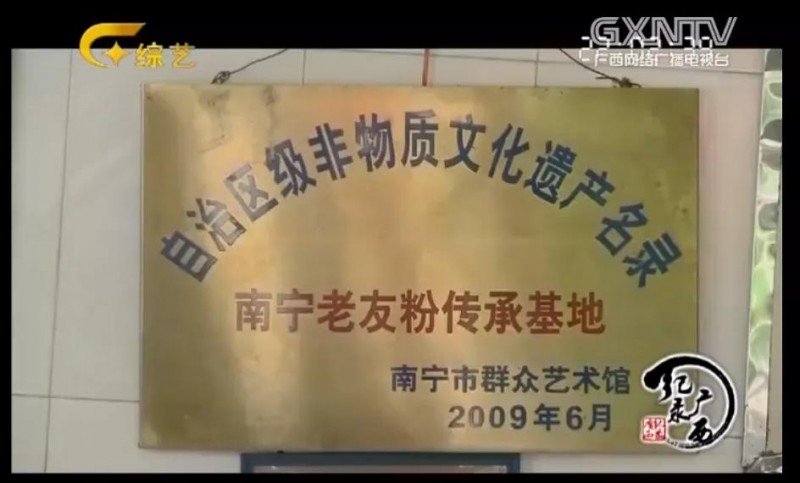

盡管口味不似螺螄粉那么極端,但嶺南地區的嗜酸辣口,與西南地區的鮮咸風味,依舊可以從一碗現煮現售的南寧老友粉當中,暢快淋漓地從第一口嗦到最后一滴——正是憑借這種發揮穩定的地方風土滋味,早在2007年,南寧公布的廣西首批26項非物質文化遺產名錄當中,南寧老友粉赫然位列其間。

紀錄片《米粉之城》,廣西網絡廣播電視臺

正所謂沒有對比就沒有傷害,單從牌面來看,柳州螺螄粉的底牌,幾乎是廣西三大粉當中最爛的一張:

論口味,螺螄粉誕生于工業重鎮柳州,原本就是典型的廠區夜市路邊攤小吃,口味重咸重辣重油,回味一股酸臭,連柳州本地人都不見得天天嗦,拿什么來和正宗桂林米粉和老友粉剛正面?

論背景,螺螄粉能追溯的歷史最遠只到20世紀80年代,柳州本身曾經屬于鋼鐵機械重工業發達的高污染城鎮,上世紀80到90年代的年酸雨率高達98.5%,一度被冠上“酸雨之都”的惡名,既沒有名人站臺的鄉土風味,更沒有全國馳名的旅游資源,憑什么去代表"廣西三大粉"的招牌?

要回答這個問題,不妨讓我們先嗦一碗:

2

桂林沒有桂林米粉

——“桂林米粉”整整騙了我們所有人至少30年。

“來碗桂林米粉!”

——湯鍋加水煮沸,下入鮮濕粉快煮三十秒撈出盛入碗中,加入鹵汁與凍干肉菜,加沸水漫過粉面,靜泡2~3分鐘之后,攪拌均勻即可。

三下五除二吸溜完,醇厚且并不肥膩的鹵汁流過齒間,溫熱的高卡路里碳水持續攝入,帶來了無比愜意的放松與安心感,不知不覺間,倦意逐漸上涌,堆滿雜物的工位格子間,開始散發出來自夢鄉的溫暖氣息。

這,便是一碗即食桂林米粉的標準食用體驗。

好吃嗎?還成。

吃得下嗎?沒問題。

——很好,能有這種回答,證明諸位顯然不是廣西老饕。

雖然還沒到甘肅人遭遇蘭州拉面的地步,但廣西人在廣西省外看到“桂林”米粉的感受,就和山西人在北京遇上“山西”燒餅,重慶人在上海看見“重慶”雞公煲差不多:不能說是毫無淵源,只能說風馬牛不相及——先不追究米線米粉,這一碗陽春米條子,和我們桂林的鹵菜拌粉能有什么關系?

沒錯,全國遍地開花的“桂林米粉”,直讓廣西老饕看了想打人。

《探尋千年味道·桂林興安米粉文化節宣傳片》

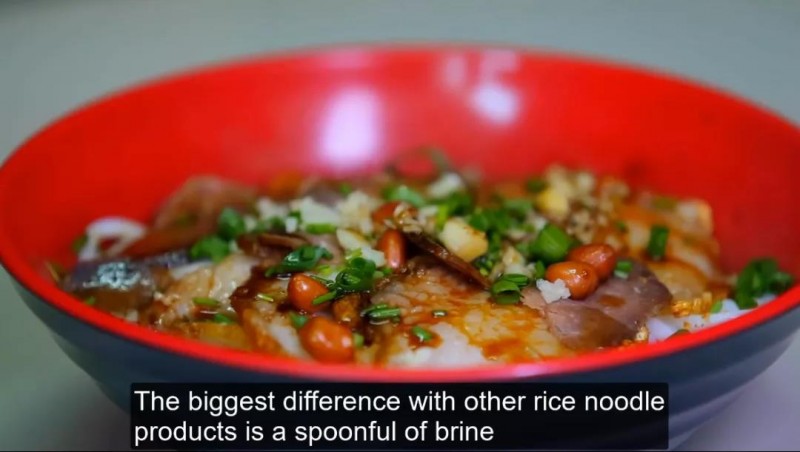

實際上,真正的桂林正宗米粉,以最典型的鹵菜粉為例,講究的是沸水燙熟濕粉裝碗,鋪上鹵肉和鍋燒肉,淋上花椒大料羅漢果一類香料熬成的鹵水,趁熱拌勻幾口嗦完,且不留湯汁在碗底——意猶未盡的話,可另舀一勺骨頭湯溜溜縫,至于直接滿湯泡粉……你確定?

所以說,從制作流程來看,正宗桂林米粉顯然更適合作為堂食而非速食消費——事實上,早在2014年的時候,根據桂林米粉協會的統計,桂林全市桂林米粉消費人數達4億人次,桂林米粉年銷售額達25億元,其中米粉門店銷量就占了15個億,剩下10億則是分給了配料和原料銷售量。

然而,盡管起步較早換來了不錯的先發優勢,但在很長的一段時間內,整個桂林米粉行業都沒有建立過完整的商業化秩序——星羅棋布的線下門店,多半屬于家族店乃至夫妻店,壓根就沒有統一的產品標準,有影響力的連鎖品牌更是難覓其蹤,名不副實的“桂林米粉”反倒比比皆是,嗦來嗦去,到頭來誰都說不清正宗的桂林米粉該是什么滋味。

線下門店如此,預包裝的速食“桂林米粉”,發展更是坎坷不斷:

根據業內人士介紹,廣西之外大多數所謂的“桂林米粉”,采用的原材料幾乎都是干米粉,至于速食袋裝版該用干粉還是濕粉,很長一段時間內壓根就沒的選擇;即便現如今市面上已經出現了預包裝鮮濕米粉的袋裝“桂林米粉”,推薦的食用方式依舊和泡面差不多——快煮也好,速泡也罷,到頭來依舊要加滿沸水沖成一碗陽春米線,至于是不是正宗的“桂林米粉”,無人知曉,恐怕也無人在意。

既不桂林,也不米粉,更扯不上“八桂風味”——所謂“桂林米粉”的現狀,就是如此尷尬。

相比之下,同為廣西三大粉之一的南寧老友粉,一言以蔽之,十分圈地自萌:

誠如其名所示,從誕生開始,市井街頭的煙火氣息,才是南寧老友粉的神髓所在:和燙煮后淋澆頭的桂林米粉與柳州螺螄粉不同,南寧老友粉必有一道下鍋翻炒的工序——熗炒爆香以酸筍為首的配料,放入豬肉豬雜翻炒變色,注入高湯,煮沸后立即投入切粉燙熟,出鍋后加蔥花即可。

紀錄片《米粉之城》,廣西網絡廣播電視臺

顯而易見,核心魅力源自“鍋氣”的南寧老友粉,壓根就沒考慮過外省人嘗個鮮這種產品需求。當然,這也沒什么不好的:

作為一款非常典型的家鄉小吃,能夠在老友粉中嗦到熟悉的“鄉土味道”,才是廣西老饕對老友粉念念不忘的真正緣由——不難想象,這種浸漬了太多鄉愁氣息的地方特產,全然不能指望積極改進配方和做法來適應外省食客的口味;同時,從目前南寧政府的相關文件來看,全國推廣不能說沒有,但相比于螺螄粉乃至桂林米粉,基本就是隨個緣。

OK,領教過了兩位表現不佳的前輩,最后,再讓我們瞧瞧后起之秀柳州螺螄粉:

早在2010年的時候,柳州政府就曾經推動過“螺螄粉進京”行動,嘗試借鑒“桂林米粉”的宣發模式,通過線下門店對螺螄粉進行推廣;但事實證明,照貓確實畫不出虎,且對于尚未習慣酸筍滋味的外省食客來說,螺螄粉初體驗的味道委實過于刺激,很快,門店現煮的堂食螺螄粉就陷入了困局——直到2014年,預包裝技術取得突破,整個螺螄粉行業才迎來“速食化”的轉機。

雖然同樣是起步于線下門店,但和桂林米粉以及廣西老友粉截然相反,從一開始起,柳州螺螄粉壓根就沒把“現做現吃”的細膩口感視作賣點——這點看看主料選材是干米粉而非鮮濕粉或者切粉,就能窺見一斑:

盡管在堂食風味上落了下乘,但從流水線大規模生產加工,以及物流保鮮運輸的角度來看,不管是酸筍、螺螄湯還是干米粉,從主料到配料,螺螄粉的所有成分都不難找到相對成熟的預包裝解決方案;換言之,在預包裝速食這個賽道上,螺螄粉的優勢,從最開始就寫在了起跑線上。

至此,揚長避短選擇優勢主場的柳州螺螄粉,已經做好了前進四起步的所有準備;隨后,2020年的一場黑天鵝事件,更給剛剛跨入上行階段的柳州螺螄粉,注入了一股預料之外的助推力:

新冠疫情,爆發。

之所以2011年的堂食螺螄粉沒能得到外省食客青睞,那股源自酸筍、足以讓所有圈外人肉體與精神同步窒息的酸臭,絕對是難咎其責——事實上,不僅僅是烹飪,在外省的螺螄粉堂食門店最開始DIY酸筍的時候,發酵途中肆意泛濫的酸臭,就不止一次引發過相鄰店鋪的爭端。總之,盡管在央視的黃金時段節目帶過一小波節奏,但堂食螺螄粉一開始沒能在全國市場破圈,也算是預料之中的結果。

然而,新冠疫情的到來,徹底改變了一切:

人人自危的居家隔離,在給堂食以及外賣行業帶來沉重沖擊的同時,也給方便速食食品創造了全新的機會;而對于本身定位就是夜市小吃的柳州螺螄粉來說,那股迥異于家常菜系、曾經讓人避之不及的濃重氣味,給太多被防疫隔離困在家中的民眾,帶來了久違的人間煙火刺激——“螺螄粉還不發貨”都能成為那個時期閱讀上億的熱搜條目,足以說明一切。

紀錄片《新青年老手藝·我愛螺螄粉》,CCTV9

綜上所述,之所以柳州螺螄粉能夠脫穎而出,一躍成為國內最熱門的速食米粉小吃,既是自身條件使然,同時,也離不開時代背景因素作用。

但在另一方面,有實力抓住這種機會取得空前成功的商業范例,背后必然離不開長期投入的堅持奮斗;那么,2014年才搞定首款預包裝速食型號的柳州螺螄粉,究竟經歷了怎樣的奮斗歷程,才換來了如今的成就?

這一次,該讓我們把目光聚焦在柳州上了。

3

工業重鎮的大力出奇跡

——用工業化生產的思路,把第三產業直接搞成第二產業,才是柳州螺螄粉成功的關鍵。

柳州是個什么地方?

對于許多不熟悉南方省市的外鄉人來說,在桂林這個全國聞名的旅游城市影響下,同屬廣西的柳州,很容易和西鳳酒的原產地柳林(陜西寶雞下轄鎮),以及盛產蕎面碗托(一種北方小吃)的柳林(山西呂梁下轄縣)混淆起來;而對于熟悉民俗的朋友來說,所謂“食在廣州,穿在蘇州,玩在杭州,死在柳州”,廣西柳州最著名的地方特產,無疑就是精工細作的柳州棺材。

總而言之,“招牌不如桂林響亮,但一樣有吃有喝有奇可獵的邊陲旅游城市”,這就是螺螄粉爆紅之前,不少外省人對柳州的直觀印象。

別傻了,朋友,柳州真不是那種靠不入流地方資源混日子的窩囊模樣。

紀錄片《奮進柳州》,柳州市廣播電視臺

早在20世紀50到60年代,借著“趕超列強”的東風,柳州接收了一大波來自東部省份的內遷工業,從此奠定了以鋼鐵冶煉和機械制造為核心的工業化基礎;從此往后,在很長的一段時間中,柳州都是西南地區屈指可數的工業重鎮:

根據國家統計局的數據,1985年,柳州市全市的工業總產值高達31億元(1980年不變價),在當時5個少數民族自治區包含的47個城市中排名第一,在中南五省、自治區的80個城市中排名第六;從日化用品到家用電器,當時柳州人民日常生活的一切吃穿用度,幾乎都可以由柳州本地工業一力承包,“無所不能的柳州制造”,構成了那個時代的回憶縮影。

柳州曾經是個神奇的地方。但,柳州也是個歷經磨難的地方。

20世紀80年代,計劃經濟向市場經濟轉型的變局,開始逐步撼動傳統重工業這張底牌;面對時代的挑戰,柳州曾經嘗試過全面開花的試錯戰略,但最終活到今天的,也只有汽車工業而已。

即便如此,作為科研實力并不雄厚的工業重鎮,柳州本地車企在轉型時,都曾經付出過巨大的代價來引入技術資源——只要看看上汽通用五菱,以及東風柳州汽車這兩個企業名稱,柳州為產業升級支付過什么代價,一目了然。

紀錄片《奮進柳州》,柳州市廣播電視臺

因此,盡管擁有深厚的工業化基礎,但柳州本身的發展路徑,并沒有脫離非發達省份地級市的格局——無論行政級別、地理位置還是資源分配,都和周邊的南寧乃至桂林不在一個量級上。不過,也正因如此,經歷過太多轉型陣痛的柳州,才會對“代價”和“機會”產生更深刻的認識:

2012年播出的《舌尖上的中國》第一季第一集,一段不到10秒的特寫鏡頭,成為了柳州螺螄粉面向全國曝光的首秀;之所以亮相的不是桂林米粉或者南寧老友粉,核心理由之一,就在于后兩者完全沒有意識到這個機會帶來的價值。

這僅僅是螺螄粉走向全國的第一步。隨后,2013年年初的柳州市政府工作報告當中,明確提及“2012年度食品工業產值突破200億元”,同年舉行的“萬人同品螺螄粉”活動,被柳州政府官網作為要聞收錄;“將食品立為重點發展目標,大力發展柳州螺螄粉,打造品牌”的綱要,更是被直接填入了柳州市商務委的績效考評列表。

事實證明,盡管作為工業重鎮早已不復昔日榮光,但根深蒂固的工業化思維,確實對柳州螺螄粉的崛起,產生了無可替代的作用:

和許多廣西地方美食一樣,酸筍,是螺螄粉的精髓之火,誘惑之光,難以自拔的酸臭根源;包括《舌尖上的中國》在內,傳統的認知中,這種地方風味配菜,基本屬于是“民間秘傳手藝”的典范。

倘若是DIY自己吃,或者作為個體戶經營項目,這種小作坊加工模式當然無可厚非;但如果作為百億產業不可或缺的一環,指望手藝人口耳相傳的“秘訣”能維持產量并確保品質如一,顯然是不可能的——不僅僅是酸筍,同為配料的酸豆角以及螺螄湯,同樣面臨著相同的問題。

怎么辦?柳州政府沒有絲毫猶豫,直接點亮了“螺螄粉工業園”這個技術節點:

根據《工人日報》報道,柳州如今日產300萬包袋裝螺螄粉,一天就要消耗酸筍150萬公斤,至于螺螄、豆角和木耳等配料,消耗量同樣在上百噸。

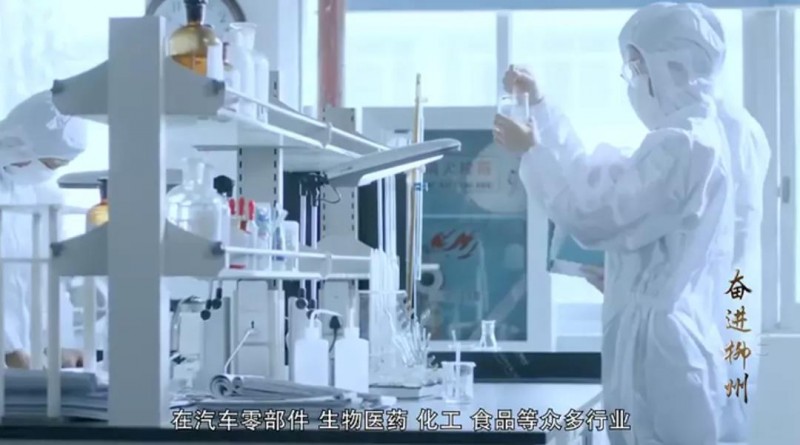

為了保障所有原材料的品質與衛生安全,從2016年公布《柳州螺螄粉地方標準》開始,柳州市接連出臺多項螺螄粉生產標準與發展規劃,并成立了包括螺螄粉安全檢測中心在內的一系列監管機構。

至于產業園,2014年第一版預包裝螺螄粉誕生的時候,柳州市政府就宣布對廠房面積達到300平方米的企業頒發相關證照;到2016年的時候,柳州市魚峰區已經成立了建筑總面積約6.5萬平方米的柳州螺螄粉產業園,現如今,總規劃面積2275公頃的螺螄粉小鎮,已經成為了柳州全新的產業增長點——不僅僅是制造業,甚至還衍生出了一部分文旅產業。

發展到今天,柳州市基本實現了螺螄粉原材料與成品的產業鏈檢測,包括主產品、原材料、輔料、有毒有害物質在內的9個類別,包含172個小類、173項產品與2303個項目;具體參數涵蓋國家、部門及地方各類標準806個,產業鏈覆蓋率近90%。

建立了有據可依的產品標準,擴大生產自然是水到渠成:僅以柳州市為例,2021年酸筍和豆角的種植面積已經超過50萬畝,螺螄養殖超過4萬畝,參與螺螄粉原材料種養殖的農民已經在20萬人以上,實現了超過4500戶、2.3萬貧困人口脫貧,人均年增收9000元以上。

最后,從2014年10月實現最早的螺螄粉預包裝方案開始,相比于“文化傳統”,“技術驅動”才是柳州政府對螺螄粉產品迭代的一貫要求:

2019年,非洲豬瘟導致螺螄粉湯料的豬骨供應產生明顯影響,柳州政府直接通過政策引導相關企業用牛骨代替豬骨熬湯,不僅維持了出口份額,更進一步擴大了螺螄粉的消費群體規模;

另一方面,從預包裝螺螄粉誕生開始,柳州螺螄粉企業就與中國農科院、中國農大等超過10家科研院校建立了合作關系,目前已經獲得了14項科技創新專利——袋裝螺螄粉的保質期能從最初的10天快速提升到6個月,這種根基層面的深度技術合作,無疑是主因。

由此可見,之所以柳州速食螺螄粉能夠在極短的時間內贏得全國嗦粉食客的認可,量大管飽的產量,穩定如一的質量,以及不斷迭代革新的產品品質,構成了所有主因。用柳州當地螺螄粉企業自己的話來說,就是“一切用技術說話,以標準保證質量”,典型的工業化思維導向。

相比之下,開局優勢很大的南寧老友粉和桂林米粉,在自身奮斗過程中得到的資源,完全是天差地別:

盡管背靠了廣西省會這棵大樹,但老友粉在過去十幾年的發展中,從來都沒有擺脫過“土特產”的身份——早在2005年的時候,南寧東亞國際旅游美食節就出現過“老友粉大胃王”的娛樂項目;直到2019年,老友粉個體戶走向小康的故事,依舊被南寧政府當作脫貧榜樣進行宣傳。

至于何時實現標準化產業化,最近一篇提及老友粉的廣西政府要聞《廣西推進柳州螺螄粉及優勢特色米粉產業高質量發展》,發布于2021年8月6日,咱們走著瞧吧。

而桂林米粉,用最簡單的話來說,恐怕就是“成也山水,敗也山水”:從2007年開始,桂林米粉節就成為了廣西旅游行業的保留節目之一,而在2014年公布的《桂林市旅游服務業標準體系》當中,明確提出了桂林本地米粉店等級的評定標準,算是在鞭長可及的范圍內規范了一下產品質量;

但直到今天,相關部門對于桂林米粉的定位始終是“旅游業的附庸”“民俗文化的一環”,至于何時才能像柳州螺螄粉一樣成長為獨當一面的招牌產業,前面那篇《廣西推進柳州螺螄粉及優勢特色米粉產業高質量發展》報道,桂林米粉同樣位列其中,咱們且行且觀之吧。

紀錄片《奮進柳州》,柳州市廣播電視臺

歸根結底,之所以柳州螺螄粉能夠脫穎而出,從不被看好的夜市小吃變成廣西米粉最大的贏家,“飲食文化”發揮的功效基本可以忽略不計,自然環境條件產生的優勢也很有限,真正的主要因素,則是徹頭徹尾的工業化大生產思路。

不可否認,柳州螺螄粉的成功,確實很容易讓人聯想到料理包的勝利,以及讓人回想起20世紀90年代,康師傅憑借紅燒牛肉面口味攻下中國方便面市場的往事;這種優勢一目了然的勝利究竟可以維持多久,日后會不會出現老壇酸菜一類的全新口味取而代之,現在就下定論依舊為時尚早——但無論如何,柳州螺螄粉的成功,至少證明除了“風土文化”這套老戲碼,我們確實可以試試另一套符合唯物論規律的Plan B,推動自己的家鄉美食走向全國,這才是最重要的。

畢竟,人間煙火或許會撒謊,但味蕾可不會接受謊言,不是嗎?