疫情之后,我發(fā)現(xiàn)有1000多家火鍋店的呷哺呷哺,動作不斷,新店頻出:

又是“高端小火鍋”,又是“全時段場景”,雖還是一人一鍋,但人均動輒七八十,甚至一百多。

升級提價,能挽回呷哺呷哺的頹勢嗎?

當(dāng)初四五十,如今七八十

呷哺呷哺的人均越來越高

呷哺呷哺越來越貴了。

上個月,呷哺旗下品牌in xiabuxiabu北京首店在朝陽合生匯亮相。

基于對大學(xué)時期吃呷哺那些快樂日子的懷念,王小米約上舍友專門跑去打卡了,還是“一人一鍋”,但裝修環(huán)境更加年輕時尚了,有和牛、海鮮等高端食材,還有專門的茶飲檔口“茶米茶”(呷哺旗下茶飲品牌)。

▲in xiabuxiabu客單價約為110元,主要瞄準(zhǔn)20-29歲消費人群。

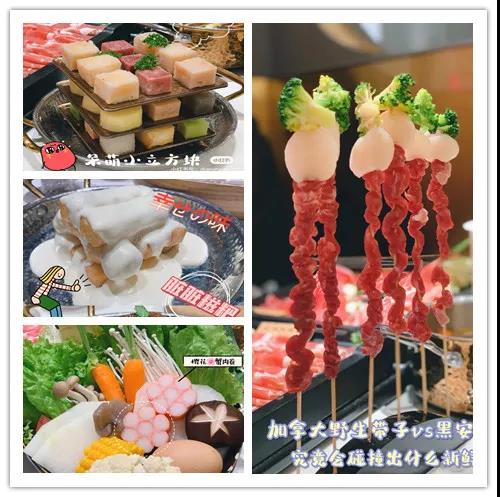

▲in xiabuxiabu門店的新產(chǎn)品。

來之前王小米就有預(yù)期,價格肯定會比以前貴,因為環(huán)境、產(chǎn)品都提升了,但真正拿到賬單那一刻,她才再一次確認(rèn),這早已不是自己記憶中的呷哺呷哺了。人均100多,夠她在大學(xué)時期輕松吃兩次了。

這確實不是王小米曾經(jīng)頻繁光顧的那個呷哺了,準(zhǔn)確地說,是其旗下專門定位中高端的小火鍋品牌。

而王小米印象中那個“平價、快捷”的小火鍋呷哺,也早已在不停升級轉(zhuǎn)型中,變得越來越模糊,甚至不復(fù)存在。

就像呷哺在北京大悅春風(fēng)里的升級門店,Light-Pot餐廳,除了小火鍋外,還有額外的下午茶菜單,晚上9點以后,呷酒小館就營業(yè)了,店內(nèi)還設(shè)有音響設(shè)備,顧客可即興唱一首KTV。

▲呷哺想用下午茶、宵夜等多時段場景,進(jìn)一步擴寬營收外延。

這種全時段經(jīng)營的場所,人均自然也不低,大眾點評顯示,普遍在82元。目前店內(nèi)雙人套餐151,1-2人午后時光套餐27元。

即便不是在這種試點的全時段餐廳,呷哺全國門店的平均人均,也在不斷攀升。財報數(shù)據(jù)顯示,呷哺2020年全國平均人均是62元,相比2019漲幅74%,一線城市已漲至65元。而在2019年及之前,呷哺普遍人均在50元左右。

▲呷哺呷哺北京多數(shù)門店人均漲至70-80元。

如今在任何一家呷哺門店,單人套餐的價格已經(jīng)上漲到52元~79元不等,還不附贈主食,早已脫離了那種“讓人感覺幸福的價格帶”。

“高性價比”蕩然無存

呷哺的定位變得尷尬而模糊

呷哺呷哺早就變了。

早在2017年6月,因為業(yè)績連年下滑,呷哺決定轉(zhuǎn)型升級,也是給自己18年一個成人禮:從“快餐火鍋”轉(zhuǎn)為“輕正餐”。

此后就開啟了大刀闊斧式的改革,門店開始變臉,整體色調(diào)由橙色變?yōu)榱四举|(zhì)棕色,走中式簡約路線,同時減少了U型臺座位,增加四人式餐桌。有些門店升級后和湊湊相似度極高,不看門頭幾乎分不出彼此。

▲呷哺呷哺武漢升級門店,一步一景,禪意悠悠。

湊湊,是呷哺宣布轉(zhuǎn)型前一年推出高端火鍋品牌,主打聚會概念,“火鍋+茶飲”的創(chuàng)新模式一炮而紅,首店開在三里屯,很快就成為網(wǎng)紅餐廳。

鍋底的鴨血和豆腐免費續(xù)加、正宗臺式大紅袍珍珠奶茶,棒棒糖魚餅的精致擺盤,是社交媒體上討論的關(guān)鍵詞。

▲湊湊被人津津樂道的網(wǎng)紅產(chǎn)品

有評論說,可能正是湊湊的成功,讓呷哺呷哺集團(tuán)認(rèn)識到:原來消費者喜歡這個。

所以,升級后的呷哺很像湊湊,同樣增設(shè)了專門的茶飲檔口,菜單上豐富了高端食材。呷哺當(dāng)然明白,正餐擁有更高的利潤率,也更講究食材、擺盤和裝修。

但很多老顧客卻越來越看不懂了,“裝修這么豪華,三四十肯定搞不定。”他們不敢冒然進(jìn)店了。

近年的財報數(shù)據(jù)也表明,這種“更新品牌形象”的努力似乎并沒有太大成效。

呷哺的純利由2018年的4.8億、2019年的4億元,下降到2020年的1.3億元。即使沒有疫情的影響,其賺錢能力越來越弱也是不爭的事實(利潤增長率不斷下滑)。

2016年-2020年,利潤增長率分別是38%、15.9%、10%、-16.6%、-67.1%。

▲呷哺呷哺近5年業(yè)績變化

這里面還不能忽視湊湊的貢獻(xiàn),2020年湊湊收入達(dá)到16.9億,對呷哺集團(tuán)總營收貢獻(xiàn)31%。其餐廳數(shù)(140家)還不到呷哺呷哺(1061家)的六分之一。

▲湊湊門店場景

如果撇掉成績好的湊湊,呷哺業(yè)績下滑的趨勢更明顯,翻座率也有直觀體現(xiàn),從2017年的3.3,降到2018-2019的2.8、2.6,再降到2020年的2.3,中間從未反彈。

在當(dāng)年那批消費者眼里,呷哺呷哺早就丟失了“初心”,忘了平價、快捷才是自己的立身之本。而那些被升級后的門店顏值吸引進(jìn)店嘗鮮的顧客,又覺得人均七八十元,服務(wù)一般,還不如加點錢去吃海底撈。

呷哺呷哺的定位變得尷尬而模糊。

年輕人懷念的是平價、快捷

高端小火鍋能解救呷哺嗎?

唯一沒變的是“一人一鍋”的就餐形式,呷哺升級至今一直都保留了這個曾經(jīng)成功的核心基因。

或許很多人不知道,呷哺早在1998年就開進(jìn)北京,但直到2003年“非典”之后才勢如破竹,進(jìn)入高速發(fā)展,因為人們覺得一人一鍋非常衛(wèi)生安全,可以說,是一人一鍋成就了呷哺。

但很明顯,呷哺近兩年的升級門店跟之前有很大不同,從最開始有湊湊的影子,到現(xiàn)在推出的in xiabuxiabu和Light Pot,跟之前比風(fēng)格迥異,更潮流時尚,ins風(fēng)、下午茶、酒館、KTV等元素,無一不在示好年輕人。

▲呷哺北京大悅春風(fēng)里升級后的Light Pot門店,大眾點評評分4.8分。

正如呷哺在財報中所說,聚焦吸引年輕人,同時更深度挖掘一人一鍋代表的核心競爭力與價值。呷哺認(rèn)為一人一鍋不光是一個人獨自吃飯,而是一種自我表達(dá)方式及個性認(rèn)同聲明……

王小米很認(rèn)同這段話,她至今都很懷念周末和好友一起去逛街順便吃個呷哺的日子,也可以自己去吃,點個三四十元的單人套餐,羊肉、素菜、面條一樣不落,吃得又飽又好。

如今她不再去了,理由很多,一盤肉要三四十,一杯奶茶二三十,甚至連自助調(diào)料都漲到7元一位了。王小米說,當(dāng)初她和同學(xué)們喜歡去呷哺,正是因為極高的性價比,但現(xiàn)在,人均七八十元,性價比蕩然無存,自然也就沒理由再去了。

于是,呷哺和消費者之間似乎正在上演大型的誤會現(xiàn)場:呷哺呷哺認(rèn)為自己提供了更好的菜、更好的環(huán)境,已然轉(zhuǎn)型升級,但食客們卻不這么認(rèn)為,因此對漲價怨聲連連。

▲疫情之下,呷哺呷哺門店在2020年3月恢復(fù)運營/圖蟲創(chuàng)意

為什么?

一些行業(yè)觀察人士認(rèn)為,是因為呷哺曾經(jīng)是性價比小火鍋的代表,這種認(rèn)知根植很多消費者心中,但如今它要撕掉這個標(biāo)簽,試圖用新故事去打動消費者是很難的,所以在原有顧客看來,呷哺就是變貴了,人們一般都比較抵觸品牌的漲價行為。

如果呷哺在升級門店環(huán)境、菜品的同時,繼續(xù)保持“平價、快捷”這種高性價比的定位,相信原有的客群不會流失。或者另推出一個新的副牌,和呷哺不容易產(chǎn)生聯(lián)想的(比如當(dāng)初推的湊湊),去做高端小火鍋嘗試,顧客接受度可能就高很多。

大佬也沒有固定的成功路徑

成長本身就是試錯

曾經(jīng),呷哺用“平價、快捷”的小火鍋抓住了一代年輕人,如今它還能用加持了宵夜、酒館、下午茶等全時段的小火鍋,留住年輕人嗎?

這其實并不僅僅是呷哺的命題,同樣是我們每個火鍋經(jīng)營者需要思考的,品牌經(jīng)營如何與時俱進(jìn),如何不被時代拋棄?

作為火鍋界的老大哥,呷哺已經(jīng)在餐飲業(yè)的戰(zhàn)場上馳騁了23年,有過一年開100家店,一騎絕塵第一個拿到上市號碼牌的高光時刻,同樣也面臨業(yè)績連年下滑的壓力。

不管怎么說,呷哺目前門店1061家(截至2020年12月),后端的供應(yīng)鏈和中央廚房已然建設(shè)得非常成熟,他仍是火鍋業(yè)里的一個典范。

▲呷哺呷哺位于內(nèi)蒙古的加工廠,很早就做起了自己的供應(yīng)鏈/圖蟲創(chuàng)意

就憑孵化出“火鍋+茶憩”創(chuàng)新模式的湊湊,4年多開出140家直營大店,就足以證明他的實力。而且,資本市場也非常認(rèn)可湊湊帶來的新增量,2020年,呷哺呷哺的股價累計上漲了82.97%。

不過最近呷哺集團(tuán)官宣湊湊CEO張振緯離任,這對正處于上升期的湊湊來說增添了一絲隱憂。

而在自身品牌升級方面,呷哺試圖復(fù)制“高端小火鍋+茶憩”的增長引擎,目前并沒有看到很明顯效果。

這一切都說明,即便是大佬也沒有固定的成功路徑,仍需一步步摸索。但成長的本質(zhì)不就是試錯嗎,只有試的多了才可能找到正確的方向。

一切過往皆為序章,呷哺的后路如何待我們靜靜觀察。擁擠的火鍋的賽道里,從來不缺乏創(chuàng)新者,也沒有永遠(yuǎn)的贏家,成功只屬于那些勇于嘗試,能及時把握時代脈搏的人。

?