大家好。

上次聊咖啡因依賴的時(shí)候,提到早期的可口可樂里既有可卡因又有咖啡因,簡直是雙重肥宅快樂水(可卡因是毒品,不能碰)。你可能會(huì)問,可樂這種小甜水里為什么要加可卡因和咖啡因呢?這就要從可口可樂的身世說起了。

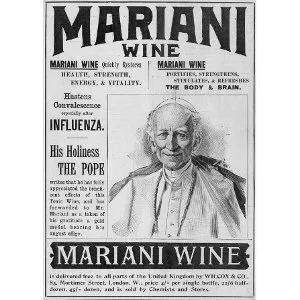

真要追溯起來,可口可樂跟葡萄酒其實(shí)是“遠(yuǎn)房親戚”。1863年,法國化學(xué)家安哲羅·馬里亞尼(Angelo Mariani)將古柯葉浸泡在波爾多葡萄酒中,發(fā)明了馬里亞尼葡萄酒(Vin Mariani)。當(dāng)時(shí)人們還遠(yuǎn)未意識(shí)到古柯堿(也就是可卡因)的危害,而是把古柯葉和相關(guān)制品視為保健圣品。許多名人,比如阿瑟·柯南·道爾爵士、托馬斯·愛迪生、維多利亞女王和教皇利奧十三世都嗜好馬里亞尼葡萄酒,教皇甚至為它頒發(fā)了榮耀勛章并親自登上海報(bào)為它代言。

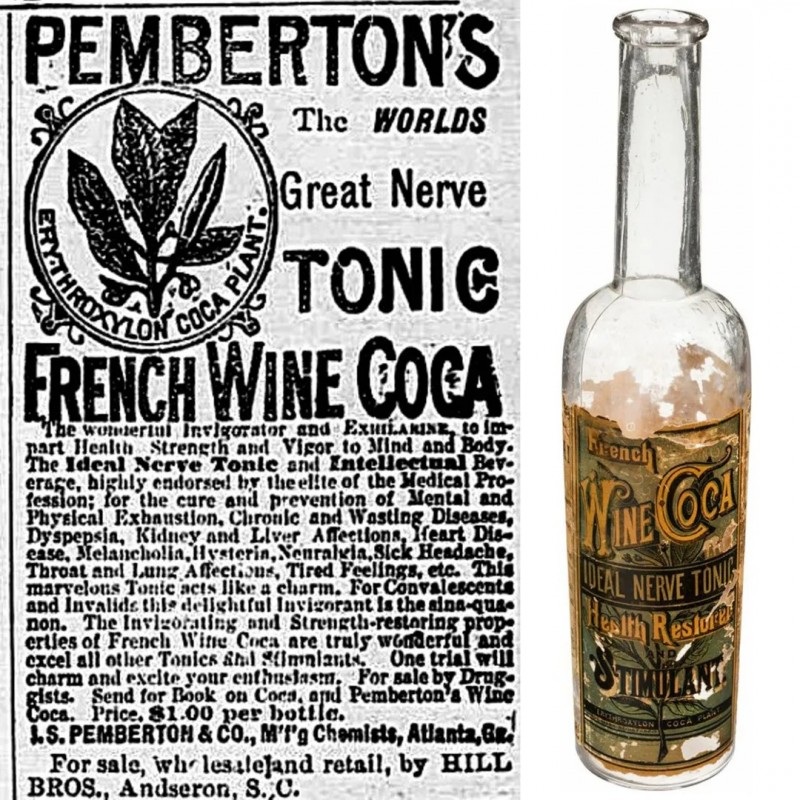

時(shí)光流轉(zhuǎn)二十年。1885年前后,藥劑師兼發(fā)明家約翰·彭伯頓發(fā)明了一種叫做法國古柯葡萄酒(French Wine Coca)的飲料:在馬里亞尼葡萄酒的基礎(chǔ)上,加入可樂果浸泡液。

美國內(nèi)戰(zhàn)后,很多退伍老兵成了癮君子,彭伯頓表示希望自己的發(fā)明能幫他們戒掉鴉片、嗎啡、酒精、煙草和其他致幻毒品的毒癮。但后人猜測(cè),彭伯頓的發(fā)明動(dòng)機(jī)其實(shí)是自救——他在內(nèi)戰(zhàn)中身受重傷,不得不用嗎啡止痛,并因此染上毒癮。

法國古柯葡萄酒的銷量頗佳。可是天有不測(cè)風(fēng)云,1885年底,亞特蘭大頒布了禁酒令。于是彭伯頓又調(diào)制了無酒精版本的法國古柯葡萄酒,也就是后來的可口可樂,并向亞特蘭大的藥店兜售。

沒錯(cuò),因?yàn)槟軌?/font>“舒心提神”、“壯體強(qiáng)身”,可口可樂最初是作為藥物出售的。那個(gè)時(shí)代的醫(yī)療資源和水平有限,藥劑師會(huì)為人們提供一些“替代療法”,比如用蘇打水搭配各種物質(zhì)調(diào)配藥水。可口可樂也成了原材料之一:藥劑師們把濃稠的棕色糖漿倒入玻璃杯,再加入5盎司氣泡水,一杯可口可樂就完成了。

這個(gè)可樂糖漿瓶子還挺好看

這兩個(gè)藥店冷飲柜臺(tái)的小哥也挺好看的

因?yàn)榻屏睿幍甑睦滹嫻衽_(tái)取代酒吧成為了中產(chǎn)階級(jí)白人的時(shí)髦聚集場(chǎng)所。可口可樂作為一種“智力飲料”在富裕白人中流行起來。

初代可口可樂的主要成分有可卡因、咖啡因、高粱糖、甘蔗糖、酸橙汁、檸檬酸、蘇打水等。可卡因和咖啡因讓人興奮愉悅不知疲勞,是飲料產(chǎn)生“療效”的關(guān)鍵物質(zhì),甚至Coca Cola這個(gè)名字就取自能夠提煉出可卡因的Coca leaf(古柯葉)和能夠提煉出咖啡因的Kola nut(可樂果)。

古柯是一種原產(chǎn)于南美安地斯山脈斜坡上的灌木。古柯葉含有少量古柯堿,經(jīng)過數(shù)道提煉并純化后可制成古柯堿/可卡因。可卡因是一種中樞神經(jīng)興奮劑,長期使用會(huì)產(chǎn)生物質(zhì)依賴甚至精神障礙,被我國禁毒法明確定義為毒品。

古柯葉,維基百科

可樂果是錦葵科可樂果屬植物的果實(shí)。在西非熱帶的原產(chǎn)國,人們會(huì)把它的種子烘烤搗碎后嚼著吃或者加到牛奶、茶等飲料中食用。可樂果種子含咖啡因、可可堿、茶堿、兒茶酚等成分,在現(xiàn)代化學(xué)和藥物工業(yè)中用于提取咖啡因。

可樂果,維基百科

不過,即便是早期的可口可樂,也不像名字暗示的那樣含有大量古柯葉和可樂果。

彭伯頓的合伙人弗蘭克·魯濱遜的曾孫提供了一份可口可樂配方。這份配方顯示,每36加侖可口可樂糖漿需要10磅古柯葉。葉子中古柯堿的含量很低,大約在0.25%-0.77%之間,而且糖漿還要加蘇打水稀釋,估算一下的話,早期每杯可口可樂中約含8.45毫克可卡因。

隨著可卡因成癮問題引發(fā)全國性的討論,可口可樂中古柯葉的用量進(jìn)一步下降到了半盎司/加侖糖漿(1891年),但這也沒能完全打消大眾的疑慮。

而當(dāng)時(shí)的種族歧視也推波助瀾,讓可口可樂的潛在負(fù)面影響成為了輿論焦點(diǎn)。1899年推出的玻璃瓶裝可口可樂,讓這種飲料走出了藥店冷飲柜臺(tái)這個(gè)種族隔離場(chǎng)所——不管是黑人、還是白人,只要手里有五分錢,都能喝上這種含有可卡因的飲料。

中產(chǎn)階級(jí)白人開始緊張了。他們相信非裔美國人已經(jīng)在大量使用可卡因,而可口可樂會(huì)會(huì)進(jìn)一步加劇這種現(xiàn)象。南方報(bào)紙寫道,“上了可卡因癮的黑魔鬼”在強(qiáng)暴白人婦女,而警察卻無力阻止他們。

迫于白人的恐慌情緒,以及興起的反麻醉劑立法熱潮,可口可樂公司去除了可卡因。1903年8月,公司負(fù)責(zé)人阿薩·G·坎德勒(Asa G. Candler)和新澤西州的謝菲爾生物堿工廠(Schaeffer Alkaloid Works)簽訂采購合同時(shí),明確提出“務(wù)必去除古柯葉里的可卡因”。所以,盡管此后依舊有人不斷就可卡因問題向可口可樂公司提出挑戰(zhàn),實(shí)際上它的含量已經(jīng)少到可以忽略不計(jì)了。

至于可樂果,由于成本高昂且味道感人,一開始就不是可口可樂的主要成分。

彭伯頓摸索可口可樂糖漿配方時(shí),可樂果是剛進(jìn)入美國市場(chǎng)的時(shí)髦玩意兒。人們相信它不僅可以緩解宿醉,還能壯陽。在一本1884 年前后出版的藥材產(chǎn)品目錄中,可樂果更是與古柯并排放在第一頁,被冠以“健腦良藥”的稱號(hào)。

由于本身產(chǎn)量不大且原產(chǎn)地離美國非常遙遠(yuǎn),可樂精的提取成本十分高昂。而且由于富含各種生物堿,可樂精的味道苦澀至極,“哪怕是一丁點(diǎn)兒都會(huì)讓人舌頭打戰(zhàn)”,彭伯頓的一位合伙人后來回憶道。

盡管不久后藥劑師們便發(fā)現(xiàn),賦予可樂果神力的成分其實(shí)就是濃度略高的咖啡因,彭伯頓堅(jiān)定地認(rèn)為可樂果中提取的咖啡因比以往從咖啡或茶中獲得的咖啡因優(yōu)質(zhì)得多。他相信,使用這種來自異域、不同尋常的原材料生產(chǎn)出來的飲料能夠在商業(yè)競爭中脫穎而出。

最終,為了平衡成本和味道,彭伯頓將可樂精用量減少到極小一滴,并添加大量相對(duì)不那么苦澀的咖啡因。

幫幫我,咖啡因!

得益于空前繁榮的咖啡和茶葉生產(chǎn),當(dāng)時(shí)咖啡因供應(yīng)非常充足。19世紀(jì)末,隨著生產(chǎn)效率的提高,咖啡和茶葉的產(chǎn)量不斷增加。由于供給充足,西方消費(fèi)者對(duì)咖啡和茶葉的質(zhì)量變得挑剔起來。在歐洲和美國,破損的茶葉被稱為“茶屑”,并被禁止用于消費(fèi)品。那些不符合人們期望的產(chǎn)品不可避免地被淘汰,最終在倉庫中堆積成山而無人問津。

這些廢棄的茶葉對(duì)于可口可樂公司而言卻是個(gè)金礦——大量平價(jià)咖啡因源源不斷地涌來。早期可口可樂中咖啡因的含量是現(xiàn)在的5倍,也就是說,一罐12盎司(355毫升)的可樂含170毫克咖啡因,兩罐就接近400毫克的咖啡因攝入健康上限了。

現(xiàn)在一罐可樂約含34毫克咖啡因

歷史學(xué)家保羅·洛夫喬伊(Paul Lovejoy)甚至調(diào)侃道,現(xiàn)在的可樂飲料只能算是和“七喜”汽水差不多的“非可樂”飲料。

不過當(dāng)時(shí)從茶葉中提取咖啡因要比現(xiàn)在復(fù)雜得多。為了將次級(jí)茶葉逐出美國市場(chǎng),1897年頒布的《茶葉進(jìn)口法案》規(guī)定,進(jìn)口的茶葉碎片必須跟石灰和辛辣調(diào)味料的提取物混合。這意味著咖啡因萃取工廠需要為這些沉重的混合物支付更多關(guān)稅和運(yùn)輸費(fèi)用。即便如此,可口可樂的主要供應(yīng)商謝菲爾生物堿工廠和孟山都化學(xué)工廠(Monsanto Chemical Works)依舊保持盈利,并迅速成長為能與默克公司在國際咖啡因市場(chǎng)上相抗衡的美國企業(yè)。

1908年,這兩家公司成功游說美國政府放開對(duì)茶葉碎片的管理,取消了混入石灰和阿魏膠的規(guī)定。于是美國本土的咖啡因供應(yīng)商進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本,把每磅咖啡因的價(jià)格降到了3美元。可口可樂公司自然是喜聞樂見——一瓶6盎司的可口可樂在咖啡因上的成本還不到0.06美分。

至于可樂精,那真是早已退出配方,一滴也沒有了。可樂果富含亞硝基化合物,而科學(xué)家們發(fā)現(xiàn)亞硝基化合物對(duì)哺乳動(dòng)物有致癌作用。1955年起,為了避免引發(fā)食品安全問題并進(jìn)一步降低成本,可口可樂公司不再使用可樂果,徹底轉(zhuǎn)向了人工香料和咖啡因。

值得玩味的是,涉及原料供應(yīng)鏈的時(shí)候,可口可樂公司表現(xiàn)得比較曖昧,不愿透露來源,也盡量避免跟化學(xué)添加物扯上關(guān)系,以免消費(fèi)者認(rèn)為自己的產(chǎn)品不天然。

這種小心謹(jǐn)慎倒也不難理解。

隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,人們進(jìn)入城鎮(zhèn),遠(yuǎn)離鄉(xiāng)村遠(yuǎn)離糧食生產(chǎn)地。農(nóng)田和牧場(chǎng)逐漸成為人們心中純凈自然的象征,而化工廠和食品加工廠往往很難獲得人們的信任,因?yàn)樵旒俸臀廴镜目赡芫拖褚粓F(tuán)陰云籠罩在人們頭上。

20世紀(jì)初的抵制咖啡因運(yùn)動(dòng)讓可口可樂公司的人們對(duì)此深有體會(huì)。反對(duì)者們?cè)噲D證明可口可樂中的咖啡因不是該產(chǎn)品的自然成分而是帶有明確致癮企圖的添加物。盡管最后法官判斷,可口可樂以“是一種含了咖啡因的飲料”為人們所熟知,而且“少了咖啡因的可口可樂不能算作真正意義上的‘可口可樂’,并且不能為大眾帶來如同其名字所暗示的快樂的感覺”,這件事確實(shí)給公司造成了很大的困擾。

這種對(duì)“天然”“純凈”的偏好、對(duì)“人工”“化學(xué)”的顧慮,也讓可口可樂跟老伙計(jì)孟山都分道揚(yáng)鑣。為了擺脫茶葉等原材料短缺對(duì)咖啡因產(chǎn)量的限制,孟山都決定舍棄天然萃取擁抱人工合成,投入巨資修路、建廠、買設(shè)備。卻不曾想,鐵了心要往天然純凈上靠的可口可樂表面上鼓勵(lì)孟山都做此嘗試,暗地里卻決定不購買合成咖啡因,并悄咪咪找好了一批新供應(yīng)商來取代孟山都。

老伙計(jì)孟山都損失慘重,但可口可樂這么做也是出于商業(yè)邏輯。一方面減免關(guān)稅后國外的咖啡因明顯更便宜,另一方面公司非常了解大眾心理,不信你看:合成咖啡因的基本步驟是這樣的,先用尿素和一氯乙酸合成尿嘧啶-再用尿嘧啶生成茶堿-最后將茶堿甲基化得到咖啡因。對(duì)此,在孟山都工作了大半輩子的諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)得主威廉.諾爾斯(William Knowles)在一次活動(dòng)上說道:“(可口可樂)很害怕當(dāng)大眾發(fā)現(xiàn)我們用尿素來制造咖啡因時(shí)會(huì)說些什么。你懂我的意思嗎?尿素聽起來跟尿太像了。這個(gè)夢(mèng)魘簡直要了他們的命。”

想象一下,廣大消費(fèi)者聽到咖啡因是用尿素合成的可能會(huì)有什么反應(yīng)和言論。再想象一下,可口可樂可能需要多少公關(guān)費(fèi)用來澄清事實(shí)和安撫情緒(很可能還不成功)。就問你怕不怕?

不過,無論用什么方法制成,咖啡因這種物質(zhì)的化學(xué)結(jié)構(gòu)都是一樣的。從化學(xué)和生物的角度來看,咖啡因是在現(xiàn)代化工廠里合成的,還是員工從有機(jī)茶葉中萃取出來的,其實(shí)一點(diǎn)差別都沒有。

?孟山都: