“浩渺太空里,人類的每一次嘗試都意義非凡。不論是種一粒種子,還是烤一塊餅干,都凝結(jié)了探索未知的巨大勇氣和膽識(shí)。——寫給4.12國(guó)際航天日”

在第十個(gè)國(guó)際航天日到來(lái)之際,環(huán)視仍處在疫情陰影之下的世界,既感嘆人類命運(yùn)多舛,又被勇于探索的太空精神所振奮。疫情讓人類前進(jìn)的腳步暫停片刻,卻無(wú)法澆滅心中對(duì)遙遠(yuǎn)未來(lái)的向往。

與數(shù)十年太空探索緊密相伴的,除了基礎(chǔ)科學(xué)和前沿技術(shù),還有飛速進(jìn)化的太空食品。

在普通人的眼中,太空食品就像那個(gè)裝載它的巨大船艙一樣充滿神秘感和科技感。太空食品的開(kāi)發(fā)歷程,是另一部人類航天史。一盒盒罐頭,一袋袋速食包,其背后都是科技的一次次飛躍。

太空食品有哪些不同于普通食品的特別之處?如何制作,在哪里制作它們?中國(guó)的太空食品處于怎樣的水平?研究太空食品,對(duì)于民用食品產(chǎn)業(yè)有何意義?

接下來(lái)從5塊餅干講起。

五塊曲奇餅干

點(diǎn)燃人類對(duì)太空食物的無(wú)窮幻想

SpaceX Dragon太空艙于今年1月7日降落在太平洋,除了來(lái)自國(guó)際空間站的近兩噸裝備,還有一批特殊的貨物——5塊巧克力曲奇餅干,由宇航員Christina Coch和Luca Parmitano使用特制的微重力烤箱在太空中烘焙而成,這是世界上首批在太空誕生的餅干。

在太空環(huán)境中進(jìn)行烘焙與地球上完全不同。在地球上,烤箱中的空氣被加熱上升,然后冷卻下降,從而不斷循環(huán),均勻地散發(fā)熱量,這種對(duì)流與傳導(dǎo)對(duì)于烹制食物必不可少。但在太空中,被烘烤的食物在失重環(huán)境中會(huì)四處飄浮,熱空氣也不會(huì)上升,傳統(tǒng)烤箱將無(wú)法工作。

為了解決這些問(wèn)題,科學(xué)家們將烤箱的加熱元件排列在絕緣圓筒壁上,以確保曲奇能夠均勻受熱。他們使用經(jīng)過(guò)特殊設(shè)計(jì)的硅膠袋來(lái)使面團(tuán)在烘烤時(shí)保持不動(dòng),讓蒸汽和熱空氣流出的同時(shí)也能防止諸如面包屑之類可能造成威脅的東西飄走。

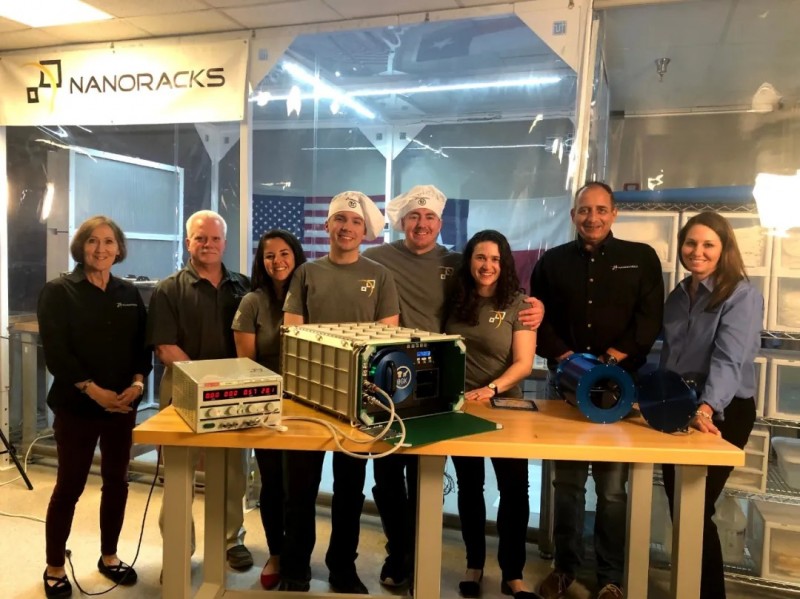

Nano Racks公司的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)在位于美國(guó)德克薩斯州Webster的實(shí)驗(yàn)室里展示為太空曲奇而設(shè)計(jì)的烤爐。圖片來(lái)源:scientificamerican

除了氣流問(wèn)題,潛在的火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)也是巨大的挑戰(zhàn)。研究人員必須通過(guò)嚴(yán)格的安全測(cè)試以避免使機(jī)組人員陷入危險(xiǎn)。為此,開(kāi)發(fā)人員為烤箱設(shè)計(jì)了專門的通風(fēng)和隔熱組件,使加熱得到很好地控制。

圖片來(lái)源:DoubleTree

“太空餅干”項(xiàng)目由希爾頓酒店旗下連鎖品牌商Double Tree、商業(yè)太空服務(wù)提供商Nano Racks與零重力廚房(Zero G Kitchen)合作開(kāi)展。太空餅干的成功將在真正的太空環(huán)境中進(jìn)行食品加工向前推動(dòng)了一大步,讓嚴(yán)謹(jǐn)枯燥的太空之旅充滿樂(lè)趣,也為人類食品打開(kāi)一扇充滿想象的未來(lái)之門。

探秘太空食品

太空食品針對(duì)宇航員在太空環(huán)境中的飲食需求,在食材選擇、營(yíng)養(yǎng)設(shè)計(jì)、加工工藝、包裝等基本要求上,以及由政府主導(dǎo),科學(xué)家領(lǐng)銜的開(kāi)發(fā)模式上,都與普通食品截然不同。

彈指六十年:太空食品開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)史

自1961年蘇聯(lián)宇航員加加林完成人類首次太空遨游以來(lái),太空食品都是在地球上預(yù)制好的復(fù)合型食品。為了保證航天員在失重、輻照、生存空間狹窄或其他環(huán)境突變情況下身體機(jī)能的正常運(yùn)轉(zhuǎn),太空食品除了具有體積小、重量輕、易攜帶及食用簡(jiǎn)單等特點(diǎn)外,還具有高營(yíng)養(yǎng)密度和均衡全面的營(yíng)養(yǎng)搭配。

1975年實(shí)施的蘇、美“聯(lián)盟-阿波羅”聯(lián)合飛行計(jì)劃中航天員食用的太空食品。圖片來(lái)源:NASA

在載人航天的起步階段,也就是1960年代初期,宇航員們吃的是經(jīng)過(guò)高度改造的食物,通常被稱為“藥片餐”,“藥片”上涂有一層明膠,以減少食物的碎裂。

到1960年代中期,食物的品種更加豐富——新加入了甜點(diǎn)如奶油糖果布丁,但是產(chǎn)品的設(shè)計(jì)思路和風(fēng)味口感并沒(méi)有本質(zhì)變化。

1960年代后期,在阿波羅飛行任務(wù)中,科學(xué)家開(kāi)發(fā)出可復(fù)水食物。在1968年至1972年間,隨著載人航天飛行時(shí)間的延長(zhǎng)和航天器性能的發(fā)展,食品科學(xué)家開(kāi)始使用鋁罐存儲(chǔ)太空食品,開(kāi)發(fā)出更加靈活的包裝,并發(fā)現(xiàn)了保持加工食品營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)和延長(zhǎng)保質(zhì)期的方法。

圖片來(lái)源:WIKIPEDIA

1970年代,食品科學(xué)家們能夠給第一個(gè)空間站提供72種不同的預(yù)制與可復(fù)水食品,宇航員能夠圍著桌子一起吃飯,使用傳統(tǒng)的餐具(刀、叉、勺和用來(lái)打開(kāi)塑料容器和密封包裝的剪刀),這時(shí)候,太空餐才真正有了一絲“人間煙火”氣。

上世紀(jì)八九十年代,太空食品家族中陸續(xù)引入預(yù)處理和單獨(dú)包裝食品,以及新鮮食品。宇航員的菜單空前豐盛,食物的味道也和地球上相差無(wú)幾。太空食品開(kāi)始注重地域風(fēng)味和航天員的口味偏好,很多調(diào)味品出現(xiàn)在菜單里,比如90年代進(jìn)入太空艙的塔巴斯科辣醬,就成為美國(guó)宇航員“安撫心靈”的美味。

進(jìn)入21世紀(jì),食品加工和包裝技術(shù)的發(fā)展,將管狀太空食品徹底趕出,取而代之的新一代太空食品包括了熱穩(wěn)定類、輻照類、凍干類、中含量水分類(如面包、果干、水果和漿果甜點(diǎn))、即食類(餅干、糖、堅(jiān)果)、各種飲料(不含碳酸和酒精)以及新鮮果蔬。

中國(guó)航天事業(yè)雖起步較晚,但近年來(lái)加速向前,太空食品也不甘下風(fēng)。2016年10月發(fā)射的“神州十一號(hào)”載人飛船,所攜帶的食品類型豐富,包括主食、副食、飲品、即食品及功能性食品等六個(gè)大類近百種食品。航天員甚至能在太空艙中吃到凍干冰淇淋。

小廚房里的大工程:NASA如何開(kāi)發(fā)太空食品?

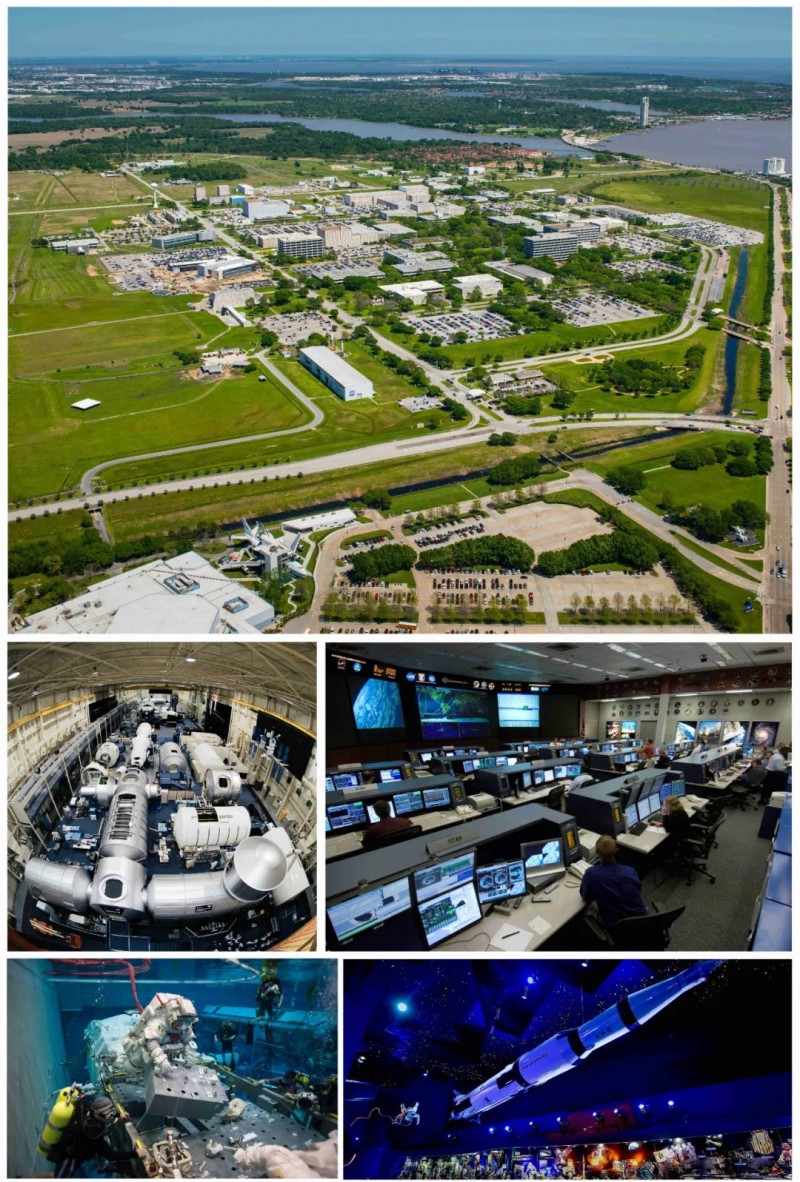

位于美國(guó)休斯敦的約翰遜航天中心,負(fù)責(zé)太空食品開(kāi)發(fā)的NASA是其主要的服務(wù)客戶。圖片來(lái)源:wikipedia

眾所周知,美國(guó)國(guó)家航空航天局(NASA)承擔(dān)了太空食品的開(kāi)發(fā)重任。NASA的太空食品系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室(SFSL),由測(cè)試廚房(包括備菜區(qū)和感官測(cè)試間)、食品加工實(shí)驗(yàn)室、食品包裝實(shí)驗(yàn)室和分析實(shí)驗(yàn)室四個(gè)部分構(gòu)成。

在SFSL,研究團(tuán)隊(duì)對(duì)食品進(jìn)行理化與感官分析,設(shè)計(jì)菜單,研究在室溫條件下保持食品穩(wěn)定的食品加工技術(shù),長(zhǎng)期儲(chǔ)存技術(shù);同時(shí)負(fù)責(zé)制造、測(cè)試各類太空食品包裝。SFSL目前研究8種食品加工技術(shù),包括可復(fù)水技術(shù)、熱穩(wěn)定技術(shù)、輻射殺菌技術(shù)、部分脫水技術(shù)、自然形態(tài)食品、新鮮食品、冷藏技術(shù)和冷凍技術(shù)。大多數(shù)食物都經(jīng)過(guò)預(yù)加工,無(wú)需冷藏,開(kāi)封即食,或可立即復(fù)水,或可立即再加熱。

加工的太空食品必須確保其質(zhì)量和安全。新鮮的水果和蔬菜很少經(jīng)過(guò)加工——它們用200ppm的氯清洗消毒,風(fēng)干,然后放在食品托盤上,準(zhǔn)備好儲(chǔ)存在新鮮食品柜里。有些蔬菜,如胡蘿卜和芹菜,則用密封袋包裝。所有新鮮食物均需在任務(wù)的頭幾天內(nèi)吃完,因?yàn)樗鼈兒芸炀蜁?huì)變質(zhì)。

NASA的科學(xué)家們使用某些特定加工技術(shù)穩(wěn)定食品貨架期。適度的熱處理可將保質(zhì)期延長(zhǎng)至三年。輻照、降低食品的pH值和水分活度、冷凍干燥,以及除氧等氣調(diào)措施這些民用食品中常用的防腐手段,在太空食品實(shí)驗(yàn)室中則被賦予更嚴(yán)苛的條件和更特殊的使命。所有太空食品必須具有至少9個(gè)月的保質(zhì)期。前往國(guó)際空間站的食品,保質(zhì)期至少一年,而擔(dān)負(fù)星際探索重任的食品則須具有五年以上的保質(zhì)期。

NASA太空食品系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室研制的太空食品樣品。圖片來(lái)源:pinterest

為了減少污染,需要開(kāi)發(fā)特殊的包裝材料。重量、形狀和廢料的回收處理都是重要的考量因素。目前,科學(xué)家們利用Mylar?、Aclar?和聚乙烯等材料制造柔性容器和包裝袋,而一些常規(guī)包材,如鋁箔袋和鋁罐,則成為必要的補(bǔ)充。

除了食物本身,NASA研究團(tuán)隊(duì)也一直在尋找改善宇航員進(jìn)食體驗(yàn)的方法。諸如在太空飛行中做飯、端飯和進(jìn)食的方式,太空食品制備所需的硬件,都是他們的研究課題。

在起飛前的8至9個(gè)月,宇航員們?cè)?span lang="EN-US">SFSL的感官實(shí)驗(yàn)室里對(duì)各種完成試制的食物進(jìn)行品嘗打分,幫助實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)太空菜單。在起飛前5個(gè)月,宇航員從兩百多種食品中選擇自己中意的菜單,NASA營(yíng)養(yǎng)師分析每一份菜單的營(yíng)養(yǎng)含量,結(jié)合宇航員的身體條件和口感偏好判斷營(yíng)養(yǎng)評(píng)分,修改膳食計(jì)劃,最終完成菜單確定。

一旦菜單獲得通過(guò),它們就被交給航天設(shè)備公司進(jìn)行加工、包裝和儲(chǔ)存。最終在發(fā)射前兩至三天,這些耗費(fèi)食品科學(xué)家心血的太空食品就置于航天飛機(jī)中,靜待自己的太空之旅。

“太空菜園”不是夢(mèng)

2015年上映的科幻大片《火星救援》,男主角在自建的“蔬菜大棚”種植馬鈴薯。圖片來(lái)源:NASA

對(duì)于宇航員來(lái)說(shuō),來(lái)自地球家園的美味固然重要。但在一些情況下,能夠吃到貨真價(jià)實(shí)的太空自產(chǎn)食物,則具有更為重要的意義。遇到突發(fā)情況,或打算開(kāi)發(fā)“星際生產(chǎn)力”的宇航員們,能否像《火星救援》里的宇航員Mark Watney那樣,僅靠火星紅土,就可以在自建的蔬菜大棚里種出馬鈴薯呢?

對(duì)于火星種菜的奇想,NASA曾經(jīng)表示,火星上的土壤確實(shí)含有植物生長(zhǎng)所需的部分營(yíng)養(yǎng)。營(yíng)養(yǎng)成分能否支撐植株生長(zhǎng),則取決于宇航員在火星上的降落位置,很可能需要向土壤中補(bǔ)充肥料。

事實(shí)上,開(kāi)發(fā)“太空菜園”早已成為NASA和其他研究機(jī)構(gòu)的重要課題。有研究表明,一些必要的人體營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),如鉀和維生素k,要么在加工和預(yù)包裝的太空食品中缺乏,要么在長(zhǎng)期的任務(wù)期間會(huì)降解殆盡,就像維生素B1和C一樣。其中一些營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)可以通過(guò)新鮮的沙拉作物補(bǔ)充,并以天然的、全食物的形式提供抗氧化劑和植物素。而在太空中種菜,就是最直接的膳食補(bǔ)給辦法。

2015年8月10日,國(guó)際空間站上的NASA宇航員第一次品嘗到了在太空種植的紅羅馬生菜。圖片來(lái)源:NASA

2014年始,NASA研究小組在肯尼迪航天中心實(shí)驗(yàn)室里,用表面滅菌的生菜種子開(kāi)展太空生菜的種植研究。在與國(guó)際空間站相同的溫度、二氧化碳和濕度條件下,一顆顆生菜破土而出。

與地球作物相比,太空生菜富含鉀、鈉、磷、硫和鋅等元素。還含有豐富的抗炎酚類物質(zhì),花青素和抗氧化成分含量也與地球生菜基本相同。

更重要的是,太空生菜上檢測(cè)到的細(xì)菌中沒(méi)有任何一種會(huì)導(dǎo)致人類疾病,其真菌和霉菌孢子含量均在正常范圍內(nèi),從生物安全性上完全適合人類食用。

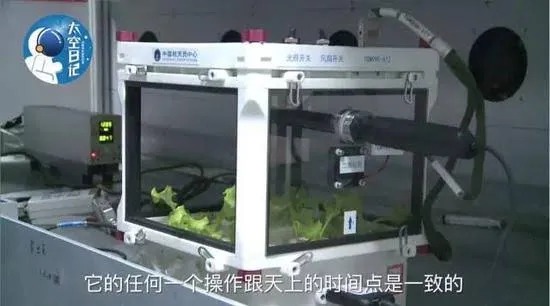

“神舟十一號(hào)”航天員景海鵬撰寫的《太空日記》中,披露了太空生菜的種植過(guò)程。圖片來(lái)源:《太空日記》

不止是NASA,中國(guó)的飛船里也同樣進(jìn)行著太空植物的探索。2016年,“天宮二號(hào)”搭載了水稻和擬南芥兩種植物進(jìn)行長(zhǎng)周期培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)。而在同一年發(fā)射的“神舟十一號(hào)”飛船上,進(jìn)行了為期30天的生菜種植研究。

盡管這些生菜暫時(shí)不會(huì)讓航天員食用,而是帶回地球進(jìn)行各項(xiàng)檢測(cè)。但我們完全相信:中國(guó)航天員吃到太空蔬菜的日子已近在眼前!

太空食品“下凡塵”

為民用食品產(chǎn)業(yè)注入勃勃生機(jī)

太空食品的研發(fā)需要大量尖端科技做支撐,雖然民間力量極少參與,但其中的關(guān)鍵技術(shù)在完成歷史使命后,往往成為推動(dòng)民用食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。像如今在食品行業(yè)被廣泛采用的真空凍干技術(shù)、蒸煮包裝技術(shù),最早都是來(lái)自太空食品。而被譽(yù)為“創(chuàng)客革命”最主要?jiǎng)右虻?span lang="EN-US">3D打印技術(shù),則與太空食品有著一段不解之緣。

脫胎于NASA項(xiàng)目,奧斯丁初創(chuàng)公司將3D打印做成一門好生意

2013 年,NASA將小企業(yè)創(chuàng)新研究(SBIR)合同授予位于德克薩斯州奧斯汀市的一家初創(chuàng)企業(yè)——系統(tǒng)和材料研究公司(SMRC),旨在用創(chuàng)新技術(shù)提升太空食品的整體品質(zhì)。

在太空環(huán)境下,如何更快更方便地制作食物呢?這家初創(chuàng)公司提出“用3D打印機(jī)為宇航員制作食物”的宏偉構(gòu)想。他們?cè)O(shè)想將蛋白質(zhì)、淀粉等營(yíng)養(yǎng)素材以干粉形式儲(chǔ)存,直接送入 3D 打印機(jī),在打印噴頭中與油或水混合。微量營(yíng)養(yǎng)素和調(diào)味品則會(huì)以液體或糊狀形式分裝,然后通過(guò)噴墨打印機(jī)添加。

然而和大多數(shù)研究項(xiàng)目一樣,SMRC的方案當(dāng)時(shí)只不過(guò)是一個(gè)尚未成形的、十分概念化的想法。

在NASA的資助下,公司創(chuàng)始人Contractor和同事們成功開(kāi)發(fā)出一套食物打印系統(tǒng),能夠用營(yíng)養(yǎng)素粉、食用油和其他液體打印出少量基本食物。

在用于改進(jìn)營(yíng)養(yǎng)成分的SBIR 二期資金沒(méi)有及時(shí)到位的情況下,Contractor開(kāi)始思考 3D 食品打印的其他應(yīng)用。3D打印定制披薩?在食物上制作裱花和紋理?這些奇思妙想基本源于Contractor參與的NASA深空項(xiàng)目。利用這些知識(shí)和技術(shù),他在家制造了一臺(tái)3D打印原型機(jī)。

Bee Hex研制的3D食品打印機(jī)。圖片來(lái)源:gadgetify

2016 年,Contractor成立了自己的公司 Bee Hex。并帶著這款原型機(jī)四處進(jìn)行技術(shù)展示,將做出來(lái)的披薩售賣給路人。此事偶然被媒體報(bào)道,竟為Bee Hex帶來(lái)近 100 萬(wàn)美元的種子基金。于是,Bee Hex開(kāi)始嘗試其他的商業(yè)模式,比如開(kāi)發(fā)獨(dú)立式打印機(jī),面包店可以用這種打印機(jī)設(shè)計(jì)個(gè)性化甜品。該公司正與美國(guó)陸軍合作研究一款體能恢復(fù)棒打印機(jī)。機(jī)器能夠根據(jù)每個(gè)人的獨(dú)特需求,如遺傳信息、新陳代謝特征和血液標(biāo)記物等,量身定制私人營(yíng)養(yǎng)棒。

Contractor相信:3D 打印設(shè)備真正的革命性進(jìn)展將出現(xiàn)在太空中,除了食品,還可以打印新藥物或人體組織器官,讓宇航員在太空生活中徹底無(wú)憂。

從太空糧到超級(jí)谷物,一粒麥子的傳奇經(jīng)歷?如果人類去火星只能帶一種食物,那一定是——“藜麥”。

圖片來(lái)源:Google

藜麥,被譽(yù)為地表最強(qiáng)的全能植物,在南美洲的安第斯高原已經(jīng)存在了3千年(也有說(shuō)7千年)。幾個(gè)世紀(jì)前,因?yàn)槲靼嘌廊说闹趁窠y(tǒng)治而被禁止食用,“降級(jí)”成為小品種的雜糧。

這幾年,藜麥似乎一夜間風(fēng)行全球。翻開(kāi)藜麥的興衰史,我們驚訝地發(fā)現(xiàn):讓它重現(xiàn)天日的,居然是NASA。

上世紀(jì)80年代,在美蘇太空競(jìng)賽的大背景下,NASA啟動(dòng)了火星探索計(jì)劃,旨在為殖民火星尋找一種合適的糧食作物。

在研究眾多糧食作物后,NASA發(fā)現(xiàn)藜麥具有極高且全面的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值,在植物和動(dòng)物王國(guó)里幾乎無(wú)與匹敵。況且藜麥生長(zhǎng)速度快,種仁生產(chǎn)良好,使得它成為太空活動(dòng)的理想食品。

在藜麥被選為美國(guó)航天員專用食品后,藜麥漸漸走入大眾視野。之后,美國(guó)政府把藜麥引種到美國(guó),很快成為那些追求健康生活的時(shí)尚人士的新寵。據(jù)說(shuō),美國(guó)天后碧昂絲曾經(jīng)靠吃藜麥成功減重50斤,藜麥以迅雷不及掩耳之勢(shì)迅速躥紅社交網(wǎng)絡(luò),取代牛油果的王者之位,成為食品界最名副其實(shí)的“超級(jí)網(wǎng)紅”。

在歐美流行風(fēng)的影響下,聯(lián)合國(guó)將2013年宣布為“國(guó)際藜麥年”,正式推薦藜麥為最適宜人類的完美的全營(yíng)養(yǎng)食品。?科學(xué)背書、高端氣質(zhì)、全民焦點(diǎn)……能夠進(jìn)入太空食譜的食材,具備了成為流行食品的基本元素。藜麥的“重生”經(jīng)歷不禁讓我們疑惑:網(wǎng)紅食品到底誰(shuí)說(shuō)了算,是大眾,還是研究太空食品的科學(xué)家?

國(guó)民品牌的太空情懷

盡管當(dāng)前疫情形勢(shì)仍然嚴(yán)峻,但中國(guó)正在堅(jiān)定不移地實(shí)施“2020空間探索計(jì)劃”。這一計(jì)劃最重要的項(xiàng)目之一是在2023年建成永久性空間站。中國(guó)航天事業(yè)的高速發(fā)展彰顯出東方大國(guó)的實(shí)力和夢(mèng)想,也讓越來(lái)越多的食品企業(yè)情系航天,一個(gè)個(gè)國(guó)民品牌紛紛與“中國(guó)航天”建立合作關(guān)系,打造品牌助力民族夢(mèng)的公益形象。

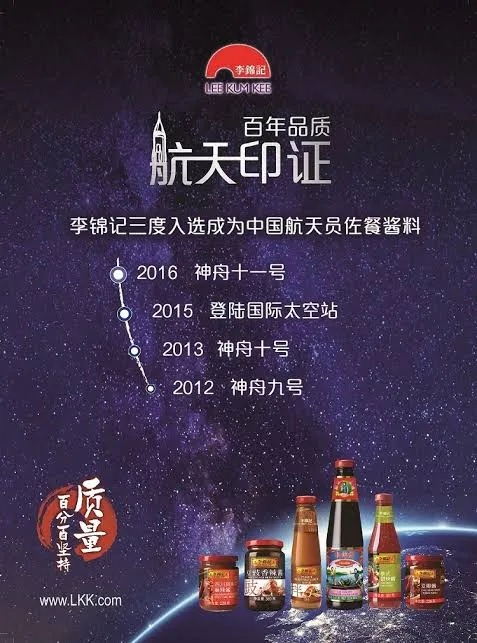

2012年,李錦記開(kāi)始為“神舟九號(hào)”航天員研發(fā)太空醬料,由此拉開(kāi)與中國(guó)航天合作的序幕。期間通過(guò)眾多航天食品研究專家與研究機(jī)構(gòu)的嚴(yán)苛審查與檢測(cè),最終有五款醬料被選入航天員食譜,這也是中國(guó)醬料首次進(jìn)入太空。

圖片來(lái)源:李錦記官網(wǎng)

2013年,時(shí)值“神十”發(fā)射周期,李錦記的太空醬料由“神九”時(shí)的“五虎上醬”升級(jí)為“六大風(fēng)味”。2016年,李錦記參與模擬太空艙試驗(yàn)等航天活動(dòng),為志愿者提供航天微波食譜及醬料,并合作研發(fā)3D太空食品打印機(jī)。“神舟十一號(hào)”發(fā)射時(shí),就攜帶李錦記的六款醬料一同飛天。

李錦記對(duì)于中國(guó)航天事業(yè)的熱忱與投入,激發(fā)起更多民族品牌的響應(yīng)。

2019年8月,康師傅攜手深圳綠航星際太空科技研究院共建 “航天方便食品聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”,深度研發(fā)航天方便食品。

此外,蒙牛、甄養(yǎng)、長(zhǎng)壽花、洋河股份等企業(yè)通過(guò)提供物質(zhì)、資金上的資助,舉辦太空主題公益活動(dòng)等形式助力航天事業(yè),讓中國(guó)航天激發(fā)出的民族自豪感轉(zhuǎn)化為對(duì)民族品牌的支持,帶動(dòng)整個(gè)食品產(chǎn)業(yè)的騰飛。

總結(jié)

隨著載人航天駐留時(shí)間不斷延長(zhǎng),人類探索太空的目標(biāo)也不斷向深空延展。

如何全面提高宇航員的免疫力,降低太空輻射、長(zhǎng)期失重造成的機(jī)體損傷?如何種出能夠耐受缺光少氧的全天候型太空糧食和果蔬?如何將當(dāng)前民用食品包裝領(lǐng)域的熱點(diǎn),如納米復(fù)合包裝、氣味吸收包裝、液晶聚合物包裝等應(yīng)用于太空食品,全面提升食品品質(zhì)?這些都是太空食品未來(lái)需要攻克的難題。而在研發(fā)過(guò)程中,民間食品力量的積極參與,則將推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力。

太空探索,是對(duì)人類體力、智力和想象力的綜合考驗(yàn)。食品科技將成為影響太空事業(yè)前行步伐的關(guān)鍵一環(huán)。

2020,疫情將改變這個(gè)世界。人們?cè)谒伎冀窈蟮纳睿髽I(yè)在思考未來(lái)的生意,而終有那么一群人,在思考人類的未來(lái)。你,愿意加入嗎?